2. 湖北省气象台,武汉 430074;

3. 长江流域气象中心,武汉 430074;

4. 中国气象局武汉暴雨研究所 全国暴雨研究中心/中国气象局流域强降水重点开放实验室/暴雨监测预警湖北省重点实验室,武汉 430205;

5. 三峡国家气候观象台,湖北宜昌 443099;

6. 三峡水利枢纽梯级调度通信中心,湖北宜昌 443000

2. Hubei Meteorological Observatory, Wuhan 430074;

3. Meteorological Center of the Yangtze River Basin, Wuhan 430074;

4. National Rainstorm Research Center/CMA Basin Heavy Rainfall Key Laboratory/Hubei Key Laboratory for Heavy Rain Monitoring and Warning Research, Institute of Heavy Rain, CMA, Wuhan 430205;

5. Sanxia National Climate Observatory, Hubei, Yichang 443099;

6. Three Gorges Cascade Dispatch and Communication Center, Hubei, Yichang 443000

汉江流域是长江中游最大的支流,流域面积15.9万km2(柯怡明等,2022)。其中,丹江口水库以上为汉江上游,河长925 km,占汉江的59%,河床坡降大,落差占总落差的90%,水能资源虽然丰富,但河道及河谷地形下蓄水滞洪能力差;丹江口至湖北钟祥为中游,河长270 km,占汉江17%,河流多流经丘陵、盆地,坡降小;钟祥至汉口为下游,长382 km (张梦莹,2021;俞超锋,2010),主要为江汉平原,地势平坦,堤防多。中下游因河道弯曲且宽度逐级收窄,呈“漏斗”型(孙又欣等,2011;高琦等,2023),特别是下游过水流量仅5250 m3·s-1左右。汛期汉江上游来水量增加,受河道断面越到下游越窄及长江干流水位顶托共同影响,过洪能力较差,常造成汉江中下游泛滥成灾。因此,研究汉江上游,即丹江口水库以上流域来水情况,对开展汉江中下游防洪保障工作起重要作用。

丹江口水库作为仅次于三峡水库的全国第二大水库,是汉江流域治理防洪的关键水利枢纽(董付强等,2019),也是南水北调中线工程的重要水源。近些年来,水库水位接近或达到正常蓄水位的概率仅为11.1%(段唯鑫,2017;董付强等,2023),这使得防洪和蓄水矛盾更加突出。因此,如何在保证防洪安全前提下,增加洪水利用率,也是迫切需要研究解决的主要问题。

洪水主要来源于暴雨,并具有明显季节特征。汉江流域年内来水一般有2个明显的峰值:5月下旬至7月,来水占年总量的26.9%,8月下旬至9月,来水占17.6%,分别对应夏汛和秋汛(冯小冲,2010)。夏季洪水常为全流域性,8月下旬开始为秋季洪水,洪水主要以汉江上游(即丹江口水库以上)来水为主(段唯鑫,2017)。进入2000年以来,汉江流域较大洪水多集中在秋季。很多学者的研究表明,在20世纪60至70年代初期及80年代初期,汉江秋雨较多,70年代中期、80年代中后期至20世纪末秋雨减少(冯丽文和郭其蕴,1983;梁健洪,1989)。进入21世纪,秋雨又再度增多(罗霄等,2013;俞亚勋等,2013;蒋竹将等,2014;王春学等,2015;郭彦昕,2020),由于对其年份规律的难以掌握,使得预报员对汉江流域秋汛期连续暴雨过程、洪水演变及雨洪关系的认识较为困难。以往大量的研究(陈桂兴等,2007;崔讲学等,2007;柯怡明等,2022;高琦等,2023)都从华西秋雨发生的气候背景、大尺度环流系统角度出发,分析某些年份汉江流域出现严重秋汛的可能原因,对汉江流域洪水过程的成因分析不够系统和完善。本文从致洪暴雨特征、洪水特征、雨洪对应关系、大尺度环流背景特征等方面出发,对2000年以来秋汛期汉江上游大洪水过程进行分析,进一步加强预报员对洪水过程天气特征的认识,以期在保证防洪安全的情况下,加大洪水利用率,提高水库蓄水量。

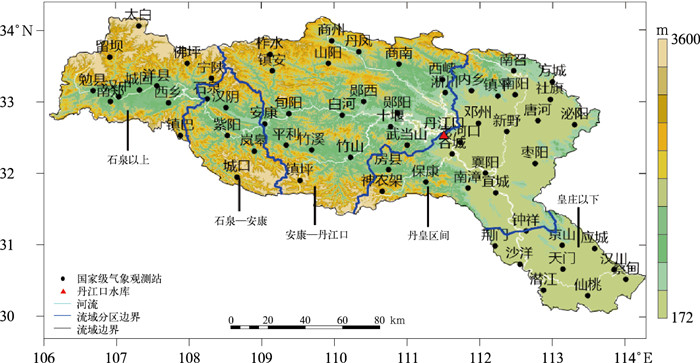

1 资料与方法汉江流域有63个国家级气象观测站,分为5个子流域。其中汉江上游分为石泉以上、石泉—安康、安康—丹江口,中游为丹皇区间,下游为丹皇以下(图 1)。当汉江洪水满足以下条件之一时,进行洪水编号:白河水文站水位达到警戒水位187.00 m;丹江口水库入库流量达到15 000 m3·s-1(流量达到10 000 m3·s-1时,定义为中小洪水);皇庄水文站水位达到警戒水位(48.00 m)或仙桃(二)水文站水位达到警戒水位(35.10 m)。对于复式洪水,当洪水再次达到编号标准且时间间隔达到48 h,另行编号。本文研究对象为汉江上游洪水,因此,以丹江口水库水文站来代表汉江上游来水情况,将丹江口水库入库流量达到15 000 m3·s-1的编号洪水(大洪水)过程列入研究对象。

|

图 1 汉江流域分区和国家级气象观测站点分布 注:填色为海拔,下同。 Fig. 1 Distribution of Hanjiang River Basin zoning and national meteorological observation stations |

所用资料包括:美国国家环境预报中心(NCEP)和美国国家大气科学研究中心(NCAR)2000—2023年1日4次的再分析资料[02、08、14、20时(北京时,下同),分辨率为2.5°×2.5°]。包含要素有:200~500 hPa的位势高度、风场、相对湿度、气温等资料(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html);2000—2023年国家级气象观测站逐日降水资料,数据由国家气象信息中心质量控制并发布(http://data.cma.cn/);丹江口水库水位、流量资料(源自:千里眼水雨情查询系统113.57.190.228)。文中所用历史平均指1991—2020年的30年均值。面雨量计算参考毕宝贵等(2003)和高琦等(2014)的算术平均法。地形数据来自国家地理信息公共服务平台下载的审图号为GS(2019)3266号的标准地图制作且底图无修改。

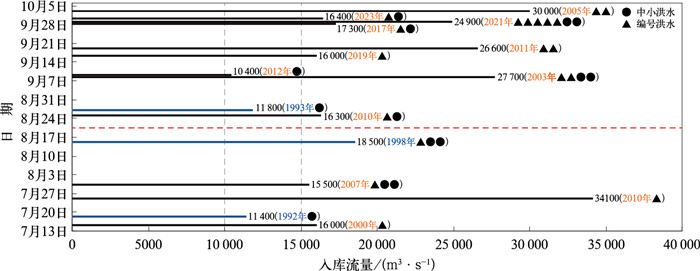

2 汉江上游洪水事件特征 2.1 2000—2023年汉江上游洪水事件年分布特征汉江上游洪水在夏汛期(6月21日至8月20日)和秋汛期(8月21日至10月中旬)均有出现。20世纪90年代汛期,汉江上游洪水发生频次较低,仅1998年夏汛期出现一次大洪水。进入21世纪,中小洪水及大洪水都显著增多,其中夏汛期大洪水年份3年,集中出现在2010年以前,分别为2000年、2007年和2010年。秋汛期大洪水年份8年,分别为2003年、2005年、2010年、2011年、2017年、2019年、2021年和2023年,且集中出现在2010年之后。洪水出现次数最多的年份为2021年,发生大洪水5次,其次是2003年、2005年和2011年,各2次,此3年中最大洪峰流量为30 000 m3·s-1(图 2)。由此可见,无论夏汛期还是秋汛期,20世纪90年代,汉江上游均处于洪水低发期,2000年之后,洪水发生频次显著增加,尤其以2010年之后最为高发。

|

图 2 20世纪90年代至2023年汉江上游洪水概况 注:红色虚线为夏汛期和秋汛期分界日期8月21日,蓝色线代表 20世纪90年代年份,黑色线代表 21世纪年份,纵坐标代表本年度最大洪峰出现日期。 Fig. 2 Overview of floods in the upper reaches of the Hanjiang River from the 1990s to 2023 |

洪水过程时段是指从降水开始至洪峰形成的时段,一般持续3~11 d,多以6~8 d为主,期间降水会有间歇或减弱,时间不超过2 d。主降水历时一般在1~7 d,其中持续3~5 d的过程占比达70%(表 1)。洪水的形成需要有持续3~5 d的暴雨及以上量级的过程。当暴雨中心移动方向与汉江流向基本一致时,则形成洪水的概率会大大增加,大部分洪水在形成前的1~3 d均有暴雨过程发生。

|

|

表 1 2000—2023年秋汛期编号洪水暴雨特征表 Table 1 Characteristics of numbered flood rainstorm during autumn flood season from 2000 to 2023 |

从汉江上游及3个分区的过程累计面雨量来看(表 1),汉江上游过程面雨量在32.5~145.0 mm,其中80 mm以上的过程占比达80%,100 mm以上的过程8次。石泉以上过程面雨量在11.8 ~164.7 mm,其中100 mm以上的过程9次,80 mm以上的过程占比达73.3%;石泉—安康过程面雨量在31.7~171.1 mm,由于区间面积最小,一旦有大暴雨以上量级降水出现,分区面雨量就会很大,150 mm以上的过程有4次,100 mm以上的过程多达13次;安康—丹江口为汉江上游面积最大的区域,过程面雨量在24.0~154.0 mm,其中100 mm以上的过程仅5次,80 mm以上面雨量占比为53.3%,最大累计面雨量略小于其他2个分区。统计结果表明:当汉江上游过程累计面雨量超过80 mm或3个分区中有2个及以上达到相应强度,分别为石泉以上过程累计面雨量超过80 mm,石泉—安康过程累计面雨量超过100 mm,安康—丹江口达到70 mm以上,丹江口水库大概率会有15 000 m3·s-1以上的洪峰产生;当汉江上游过程面雨量达到100 mm或石泉以上、石泉—安康、安康—丹江口3个分区过程累计面雨量有2个及以上分区分别达到140、110、90 mm时,则大概率出现20 000 m3·s-1以上的洪峰。

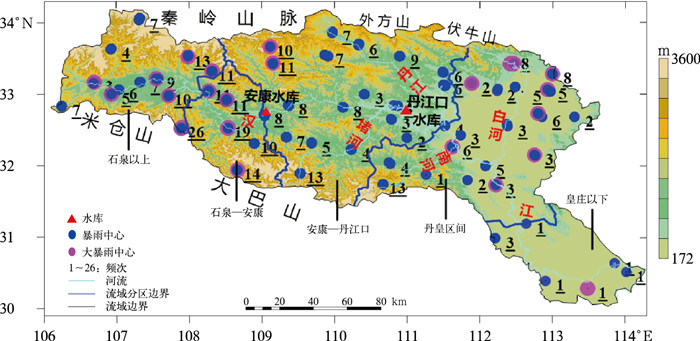

2.2.3 致洪暴雨空间分布特征致洪暴雨中心主要位于汉江上游南部和西部(图 3和表 1)。流域内暴雨及以上量级出现频次为南岸大于北岸,山区大于河道和盆地,上游大于下游。有3个暴雨中心:(1)位于汉江流域南侧的米仓山、大巴山一带,降水强度大,出现暴雨及以上量级降水的站点重复频次高,平均可达10次以上,镇巴、紫阳和城口站分别可达26、19、14次;(2)位于安康水库以上的沿江河谷一带,大暴雨中心多集中在安康水库以上流域,频次为8~10次,略低于第1个暴雨中心;(3)位于外方山南麓及伏牛山西南坡处的丹江河段,该中心距离丹江口水库较近,对水库防洪影响较大。除了以上3个主要的暴雨中心,丹江口水库附近河段及堵河中游也多暴雨发生,但频次略低,为3~4次。

|

图 3 2000—2023年秋汛期洪水过程的暴雨、大暴雨中心位置及频次分布 Fig. 3 Location and frequency distribution of rainstorm and heavy rainstorm centers in the flood processes during autumn flood season from 2000 to 2023 |

汉江中游即丹皇区间白河、南河及汉江河段附近暴雨频次基本在3~6次,低于汉江上游暴雨发生率,汉江下游皇庄以下流域发生暴雨的概率很低。汉江流域秋季洪水主要是以汉江上游来水为主,石泉以上、石泉—安康、安康—丹江口3个流域来水占总量的80%,汉江中游的丹皇区间,来水仅占20%。

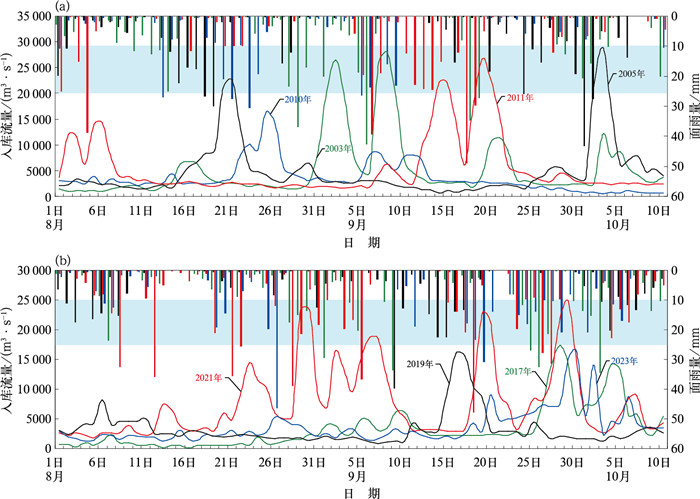

2.3 暴雨和洪水响应关系 2.3.1 洪水过程线与降水的关系秋汛期汉江上游洪水峰值一般呈现单峰型、双峰型和多峰型。单峰型年份为2005年和2019年,双峰型为2003年、2010年、2011及2017年,多峰型为2021年和2023年(图 4)。双峰型峰值一般高于单峰型,多峰型洪水过程线相对较宽。单峰型洪水过程降水量(以汉江上游过程累计面雨量表示)为52.8~110.2 mm,过程持续4~7 d;双峰型洪水过程降水量为180~195 mm,过程持续10~12 d;多峰型洪水需要有4场以上暴雨过程,过程降水量在207~221 mm,持续时间很长,一般为17~20 d。当降水过程频次少于2次,多为单峰型洪水;当过程频次为4次及以上,多为多峰型洪水。除了降水频次及持续时间外,过程降水量也可区别单峰、双峰或多峰型洪水过程,单峰型过程降水量一般不超过100 mm,多峰和双峰型降水量一般超过180 mm,但多峰和双峰型降水降水量相差小,需综合考虑降水特征。

|

图 4 (a) 2003年、2005年、2010年、2011年, (b)2017年、2019年、2021年、2023年秋汛期丹江口水库大洪水入库流量与汉江上游面雨量日变化曲线 注:柱状线:面雨量,折线:入库流量,浅蓝色矩形区:汉江上游面雨量强度达到中到大雨(即面雨量在10~25 mm)。 Fig. 4 Daily variation curve of flood inflow in Danjiangkou Reservoir and surface rainfall in the upper reaches of the Hanjiang River during autumn flood season in (a) 2003, 2005, 2010, 2011, and (b) 2017, 2019, 2021, 2023 |

从降水过程开始到丹江口水库入库流量超过10 000 m3·s-1,平均历时73 h,到出现洪峰平均历时88 h。从过程时段最大降水开始至洪峰出现平均历时43 h。当洪水发生前期无明显降水,入库流量低于3000 m3·s-1时,入库流量达到10 000 m3·s-1历时和洪峰形成所需时长均要长于平均历时30~50 h以上,如2003年第1次洪峰过程和2021年第4次洪峰过程。当洪水形成前的4~7 d,出现连续暴雨过程,且起始入库流量超过4500 m3·s-1,此时入库流量超过10 000 m3·s-1和洪峰形成所需时长均要短于平均历时的30~40 h,如2021年的前3次洪水过程。由此可知,从降水开始至洪峰出现所需的时长,取决于洪水形成前期是否出现了使底水增加、入库流量增大至3000 m3·s-1的降水过程。但最大降水出现至洪峰形成所需时间并不受前期降水的影响,历时在24~48 h(图 4)。因此,从过程时段最强降水发生至洪水产生一般有1~2 d左右的预先泄洪时间。

3 大洪水年大尺度环流特征 3.1 中高纬度环流特征致洪暴雨的产生是多个尺度天气系统相互作用的结果,异常的大尺度环流背景为其提供有利的背景条件。本节将秋汛期分为3个研究时段:8月21—31日、9月1—31日、8月21至10月10日。

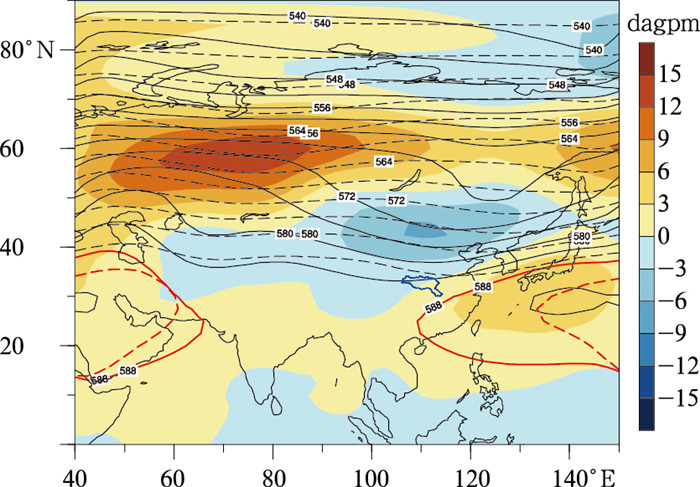

3.1.1 双阻低压型双阻低压型表现为乌拉尔山和鄂霍次克海或东西伯利亚附近有高压脊稳定维持,巴尔喀什湖与贝加尔湖之间有低值系统存在。在距平场上表现出对应位置的正、负、正距平场,称“+-+”型(图 5)。高压脊维持8~11 d,乌拉尔山阻塞高压(以下简称阻高)附近的高压异常偏强,距平可达15 dagpm,巴尔喀什湖地区的负距平中心最强可达-9 dagpm,洪水多为双峰或多峰型,多出现在2017年、2021年和2023年。降水表现为持续时间长,范围广,过程雨量分布均匀,单点小时雨强不强等特征。

|

图 5 双阻低压型2021年8月21—31日500 hPa位势高度距平(填色) 注:中国区域蓝色闭合曲线为汉江流域边界;黑色实、虚等值线分别为500 hPa平均位势高度场和对应时段历史平均场(单位:dagpm), 红色实、虚等值线为相应的588 dagpm特征线;下同。 Fig. 5 The 500 hPa geopotential height anomaly (colored) for dual resistance low pressure type from 21 to 31 August 2021 |

中阻低压型与双阻低压型环流形势的系统对应位置相反。高压脊位于贝加尔湖东部,乌拉尔山为低槽区,俄罗斯远东地区存在深厚的东亚大槽。距平场上对应着负、正、负距平场,因此该型称“-+-”型(图 6a)。正、负距平的强度可达15 dagpm,略高于双阻低压型。中阻型的阻高具有移动性,维持时间短于双阻型,为5~7 d,多出现在2003年、2010年、2011年和2019年,为3种类型中占比最高的环流形势,以双峰型洪水为主。降水多出现在贝加尔湖东部长波槽移动时,584 dagpm线基本控制长江流域以北地区,汉江流域位于西太平洋副热带高压(以下简称副高)西南侧暖湿气流交汇处,能量水汽充沛,短时强降水多发。

|

图 6 (a) 中阻低压型2003年8月21—31日和(b)平直环流型2005年9月1—30日500 hPa位势高度距平(填色) Fig. 6 The 500 hPa geopotential height anomaly (colored) for (a) low pressure type with medium resistance from 21 to 31 August 2003 and (b) flat annular flow type from 1 to 30 September 2005 |

平直环流型出现的次数最少,过程集中在2005年。整个欧亚地区500 hPa上空都无明显的高值和低值系统存在,环流较为平直,无明显的正负距平分布特征(图 6b)。天气影响系统一般为弱波动及高原上东传的短波槽,过程间隔时间长,均为涨水较快的单峰型洪水。

总体而言,双阻低压型冷源强大,冷空气强度强,多连续性致洪降水过程发生,峰型多为双峰型和多峰型。中阻低压型出现频次最多,584 dagpm线基本控制长江流域以北地区,与双阻型相比冷源较弱,东亚槽较浅,多短波系统东移南下,能量水汽充沛,多短时强降水发生,洪峰多呈双峰型。平直环流型出现次数最少,单峰型洪水高发,影响系统一般为东传的短波槽,过程持续时间短。

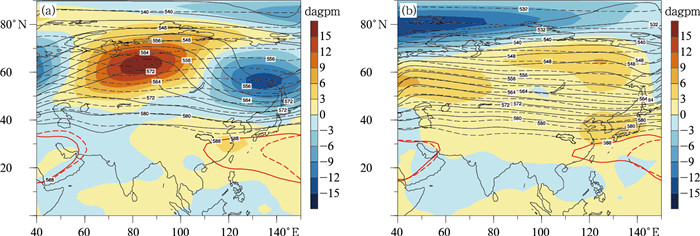

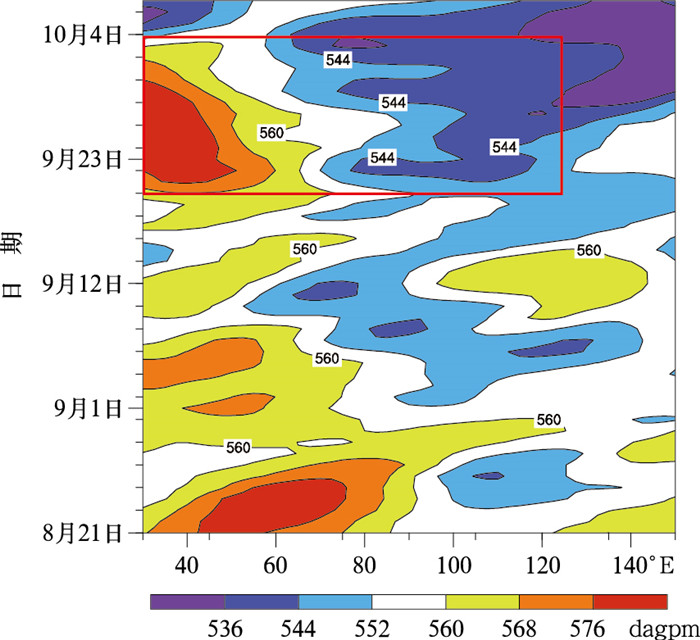

3.2 副高特征大洪水年,副高较历史同期明显偏西、偏强,以2003年为例进一步分析副高的东西进退与汉江流域降水关系。图 7为秋汛期20°~30°N范围内500 hPa平均位势高度和多年同期平均位势高度的经度-时间演变,可以看出,588 dagpm线常年位于130°E以东洋面,2003年秋汛期间,副高西伸脊点位于100°~110°E以西,位置显著偏西。8月28日至9月1日,受西风带低槽东移影响,副高持续东退减弱,第1次暴雨过程产生;9月4—7日,副高加强西伸并稳定维持,东移的高原短波系统受阻于副高西北侧,发生第2次暴雨过程;9月17—19日,副高再次加强西伸至90°E以西地区并与伊朗高压合并,受中低层切变系统影响,降水持续3 d,强度弱于前2次;9月27日在西太平洋上有一个热带气旋生成,副高在其顶托下稳定西伸并维持,第4次强降水产生。从降水阶段性变化与副高演变可知,有3次致洪暴雨的产生受副高加强西伸的影响,与其类似的大洪水年还有2005年、2010年、2011年、2019年及2021年。

|

图 7 2003年8月21日至10月10日20°~30°N范围500 hPa平均位势高度(填色)和历史同期多年平均位势高度(等值线,单位:dagpm) 的经度-时间演变 注:蓝色实线框对应致洪降水过程。 Fig. 7 Longitude-time evolution of 500 hPa average geopotential height (colored) from 21 August to 10 October 2003 and historical multi-year average geopotential height (contour, unit: dagpm) in the range of 20°-30°N |

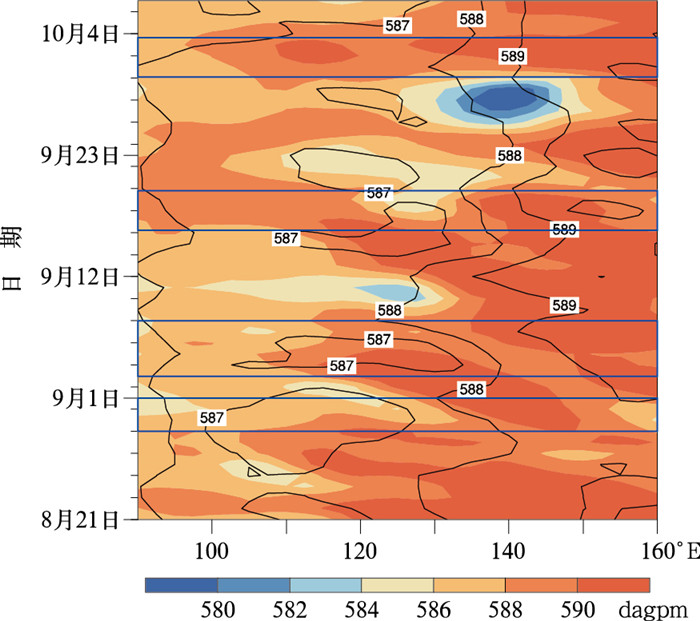

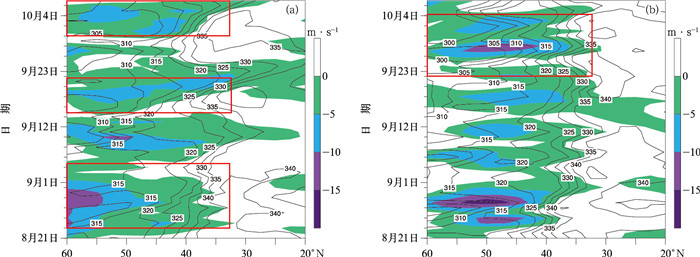

南亚高压及其北侧的副热带西风急流影响着大范围降水的形成和维持(Zhou and Wang, 2019)。洪水年南亚高压1248 dagpm线可达140°E以东区域,最大位势高度1256 dagpm,位于75°E附近。致洪暴雨开始前,南亚高压及东亚副热带西风急流会出现明显加强及北跳。高空急流入口区南侧为高空辐散区,当高空急流轴中心位置稳定在40°N附近时,辐散场大值区所在范围为30°~37°N,对应汉江上游所在区域(30°~35°N),高空辐散的加强均会加强抽吸作用,垂直上升运动加强,降水进入显著增强阶段。例如,2003年的3次暴雨过程:8月24日至9月7日、9月16—19日、9月27日至10月4日,南亚高压出现3次明显北跳,并稳定在28°~33°N,西风急流中心位于40°N附近及以北地区,强度超过40 m·s-1(图 8a);2023年发生2次明显的致洪降水过程:9月22—29日、10月1—6日,南亚高压脊线和西风急流分别北跳至27°N、40°N附近(图 8b)。

|

图 8 (a) 2003年和(b)2023年8月21日至10月10日200 hPa平均位势高度(黑色等值线,单位:dagpm)、纬向风速(绿色等值线,单位:m·s-1)、南亚高压脊线位置(红色等值线,单位:°N)和水平散度(填色,单位:10-6 s-1)的纬度-时间演变 注:红色实线框对应致洪降水过程,下同;红色箭头表示南亚高压北跳。 Fig. 8 Latitude-time evolution of average geopotential height (black contour, unit: dagpm), zonal wind (green contour, unit: m·s-1), location of South Asia high ridge line (red contour, unit: °N), and horizontal divergence (colored, unit: 10-6 s-1) at 200 hPa from 21 August to 10 October in (a) 2003 and (b) 2023 |

此外还发现,副高南北移动与南亚高压脊线位置、西风急流的经向变化有较好的对应,南亚高压及其北侧西风急流的建立均要早于副高北跳前1~3 d。这表明200 hPa环流异常变化对连续暴雨过程的开始有提前指示(鲍媛媛等,2003;贾小龙等,2008;柳艳菊等,2012;李传浩等,2015)。

3.4 阻塞高压形势的建立和冷空气活跃程度75%的致洪暴雨过程在乌拉尔山地区有阻高的存在,强度一般在568~576 dagpm(图 9),平均生命周期为9 d,长于江淮梅雨期的平均生命周期(6.8 d;孙晓晴等,2020)。与乌拉尔山阻高同时并存的还有稳定的长波槽。一方面在长波槽东移过程中,常分裂短波槽阶梯式南下,发展强盛的高压脊往往能带动槽后冷空气南下至中纬度地区,槽前锋区系统在到达40°N以南地区后,受阻并停滞于110°E附近,为汉江上游降水的发生提供有利环流形势;另一方面,阻高通过上下游传播效应、能量输送等机制,使得降水天气形势长时间稳定维持(王亚非和宋永加,1998)。但降水的强度与阻高强度并没有较好的对应关系,还受其他环流系统的影响。

|

图 9 2017年8月21日至10月10日50°~70°N范围500 hPa平均位势高度(填色和等值线) 的经度-时间演变 Fig. 9 Longitude-time evolution of 500 hPa average geopotential height (colored and contour) in the range of 50°-70°N from 21 August to 10 October 2017 |

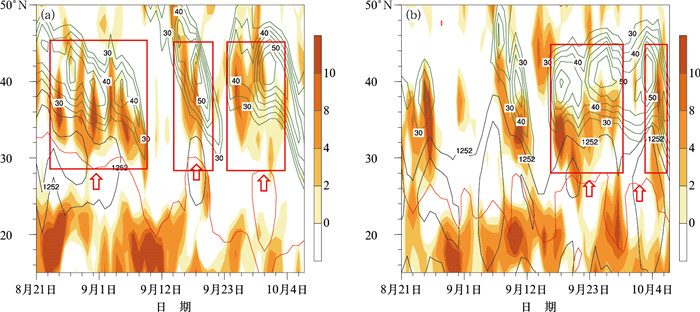

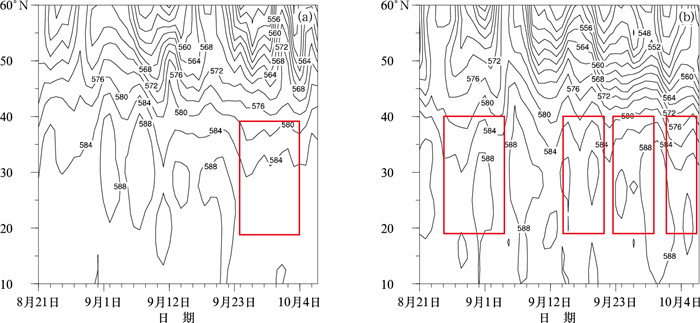

致洪暴雨过程期间,暴雨的发生还与贝加尔湖附近频繁南下的高空冷槽有关。用图 10中平均经向北风随时间变化来表示冷空气活动状态,以2003年和2017年2次大洪水年为例,2003年500 hPa高度上贝加尔湖附近干冷空气随东移西风槽下渗至中纬度35°N地区,3次过程均有冷空气的参与。第1次高纬度冷空气虽然较强,但传递至汉江上游后北风活动明显减弱,后2次北风风速维持在5~10 m· s-1,并于南下过程中保持略强于前1次冷空气的强度(图 10a)。2017年致洪过程出现在9月底至10月初,冷空气强度较强,一直南下至30°N以南地区(图 10b)。受强盛的冷空气影响,先后有2个洪峰形成,槽后携带的南下冷空气成为汉江上游暴雨产生的重要气象因子。此外,从100°~120°E平均假相当位温随纬度的变化可以看出,大值区340 K维持在30°N以南地区,表明暖湿气流汇聚在汉江流域上空,同时在35°N附近一直维持假相当位温密集带,锋区较强,这进一步表明强冷暖空气对峙区出现在汉江上游以北地区。

|

图 10 (a) 2003年和(b)2017年8月21日至10月10日100°~120°E范围500 hPa平均假相当位温(实线,单位:K)和平均经向北风(填色)的纬度-时间演变 Fig. 10 Latitude-time evolution of average pseudo-equivalent potential temperature (solid line, unit: K) and average meridional northerly wind (colored) at 500 hPa in the range of 100°-120°E from 21 August to 10 October in (a) 2003 and (b) 2017 |

以85°~95°E区域内30°~35°N表示高原槽的活动区域,进一步分析大洪水年致洪暴雨与来自高原地区东移发展的短波槽关系。低值系统有2种活动方式,一种是高原槽东移发展型,如2005年9月24日至10月6日,584 dagpm线深至30°~35°N区域(图 11a),对应致洪暴雨发生。高原槽在东移过程中逐渐加深,引导中低层暖湿气流或水汽及不稳定能量向北输送,暖湿气流在槽前上升运动作用下辐合抬升,气流被抬升到高层后形成上冷下暖的层结,促进不稳定能量释放,强降水发生。另一种是高原槽与副高相互作用,如2021年9月14—19日, 致洪降水过程开始前2 d有高原短波系统东移(图 11b),短波槽非常活跃,降水集中在汉江上游,随着高原槽的加深,引发副高的形态及活动路径的改变,副高转为东北—西南走向,两者相互作用对降水强度和持续时间有增强的作用。

|

图 11 (a) 2005和(b)2021年8月21日至10月10日85°~95°E范围500 hPa平均位势高度(单位:dagpm)的纬度-时间演变 Fig. 11 Latitude-time evolution of average geopotential height (unit: dagpm) at 500 hPa in the range of 85°-95°E from 21 August to 10 October in (a) 2005 and (b) 2021 |

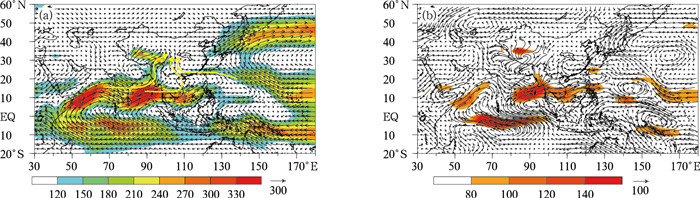

大洪水年秋汛期有3条主要的水汽通道向汉江上游输送水汽,分别来自西南、南及偏东3个方向(图 12a),水汽输送路径偏多,水汽输送强度强于历史平均态(图 12b)。其中,西南方向水汽是源自阿拉伯海经由印度半岛至孟加拉湾进入我国西南地区;南支水汽输送相对西南输送路径来说,向东输送路径更长,自西向东横贯阿拉伯海经由孟加拉湾后继续东移至南海南部地区,最终北上影响汉江上游地区;偏东路水汽输送则来自西太平洋地区,先西传再北上,影响汉江上游。西南及偏南水汽路径在北上过程中,在四川盆地附近形成西南涡,偏东路水汽在流经汉水谷地时,受盆周地形影响常形成辐合,这些都利于水汽在低层被抬升,加强降水强度。由水汽输送整层积分的距平场可以看出(图 12b),大洪水年源自阿拉伯海经由印度半岛和南海南部向北输送的水汽异常增多以及西太平洋向西输送的水汽异常增多。

|

图 12 2023年8月21日至10月10日整层积分的(a)水汽输送通量(箭矢和填色,单位:kg·m-1·s-1)和(b)距平(箭矢和填色,单位:kg·m-1·s-1) 注:黄色长箭头表示水汽输送路径。 Fig. 12 (a) Water vapor transport flux (arrow and colored, unit: kg·m-1·s-1) and (b) its anomaly (arrow and colored, unit: kg·m-1·s-1) in the vertically integrated atmosphere from 21 August to 10 October 2023 |

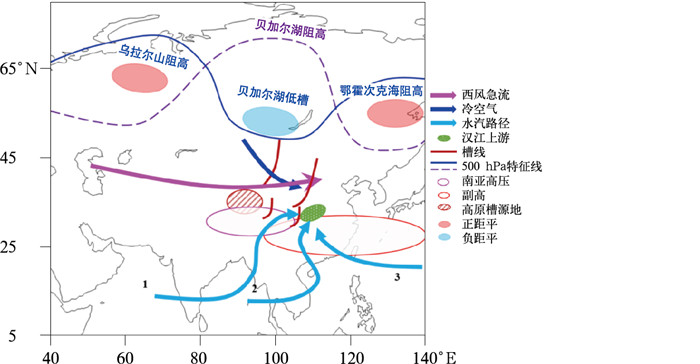

通过对大洪水年致洪暴雨过程的雨洪特征演变及大尺度环流特征的综合分析,构建出秋汛期汉江上游洪峰形成原因的概念模型(图 13)。中高纬度存在阻高,持续6 d以上,强度偏强15 dagpm,其东侧贝加尔湖南部多为低值区。副高偏强,位置偏西、偏北,西伸脊点位于90°~110°E, 脊线位于26°~32°N。汉江上游位于典型的“西低东高”的环流形势中,西风槽后南下冷空气从对流层低层回流至汉江上游地区,与副高西北侧的暖湿气流交汇于汉江上游,冷暖空气长时间在汉江上游地区交汇,锋面活动剧烈。南亚高压脊线在致洪暴雨开始前1~3 d就北抬至27°N以北地区,1248 dagpm可东伸至140°E以东地区。对流层高层的西风急流位置偏北,位于38°N以北地区,强度可达40 m·s-1以上。中低层低值系统活动频繁。有3条水汽输送路径为汉江上游持续降水提供充足的水汽条件:源自阿拉伯海经由孟加拉湾或南海北上的气流以及副高南侧偏东气流。上述环流配置利于秋季汉江上游降水偏多。在丹江口水库起始入库流量超过3000 m3·s-1时,汉江上游预报过程累计面雨量超过80 mm或汉江上游3个分区有2个或2个以上分区达到累计面雨量强度标准时,汉江上游大概率会形成15 000 m3·s-1以上的洪峰,一旦上游洪峰形成,在向中下游传播的过程中,由于受河道逐级变窄且河道落差小的影响,则会导致在降水不强的汉江中下游地区也出现洪水,是秋汛期间需尤为高度警惕的。

|

图 13 秋汛期汉江上游致洪降水大尺度环流背景概念模型 Fig. 13 Conceptual model of large-scale circulation background of flood-causing precipitation in the upper reaches of the Hanjiang River during autumn flood season |

本文分析了2000年以来秋汛期汉江上游大洪水的雨洪特征、暴雨及洪水的响应关系,以丹江口水库流量超过15 000 m3·s-1的洪水过程作为研究对象,从大尺度环流背景异常特征出发,探讨了致洪暴雨发生的原因,研究结果如下。

(1) 21世纪秋汛期汉江流域洪水过程逐渐增多。洪水的形成需要有2~5场的致洪暴雨过程。致洪暴雨中心位于:汉江流域南侧的米仓山、大巴山一带、安康水库以上的沿江河谷一带及丹江河段。当汉江上游过程总面雨量达到80 mm或石泉以上、石泉—安康、安康—丹江口3个分区过程累计面雨量有2个及以上分区分别达到80、100、70 mm时,大概率会形成洪水。

(2) 洪峰一般呈现单峰、双峰和多峰型。单峰型洪水过程持续时间最短,多峰型洪水过程持续时间最长。从过程最大降水开始至洪峰出现,平均历时43 h。当洪水过程发生前水库入库流量在3000 m3·s-1以下时,形成洪峰所需时长要长于平均时长30~ 50 h;当入库流量超过4500 m3·s-1以上时,洪峰形成所需时长将缩短。

(3) 欧亚中高纬阻塞系统异常偏强、持久且深厚、副高偏强偏西且持续稳定是导致汉江上游秋汛期降水异常偏多的主要原因。同期异常偏强的还有南亚高压及其北侧的副热带西风急流,高空辐散场大值区对应汉江上游所在区域,高原低值系统在西风短波槽引导下东移加深,引导中低层暖湿气流及不稳定能量向北输送,暖湿气流在槽前上升运动作用下辐合抬升,促进不稳定能量释放,有利于致洪暴雨长期维持。当副高脊线在26°~32°N、西伸脊点在90°~110°E、南亚高压脊线和西风急流轴分别稳定在27°~30°N、38°~40°N以北,对应汉江上游致洪暴雨进入持续加强阶段。

(4) 大洪水年向汉江上游持续的水汽输送来自西南、南和偏东3个方向,其中源自阿拉伯海经由印度半岛和南海南部向北输送的水汽异常增多、西太平洋向西输送的水汽异常增多,为秋汛期持续降水的发生提供了异常充足的水汽供给。

鲍媛媛, 阿布力米提, 李峰, 等, 2003. 2001年华西秋雨时空分布特点及其成因分析[J]. 应用气象学报, 14(2): 215-222. Bao Y Y, Abulimiti, Li F, et al, 2003. Space-time distribution and physical mechanisms of autumn rains in West China in 2001[J]. J Appl Meteor Sci, 14(2): 215-222 (in Chinese).

|

毕宝贵, 徐晶, 林建, 2003. 面雨量计算方法及其在海河流域的应用[J]. 气象, 29(8): 39-42. Bi B G, Xu J, Lin J, 2003. Method of area rainfall calculation and its application to Haihe Valley[J]. Meteor Mon, 29(8): 39-42 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2003.8.009

|

陈桂兴, 冯业荣, 袁卓建, 等, 2007. 2003年天气气候异常灾害机理的定量分析Ⅱ——黄淮秋汛[J]. 热带气象学报, 23(4): 355-364. Chen G X, Feng Y R, Yuan Z J, et al, 2007. Quantitative analyses of mechanisms of anomalous weather/climate disasters in 2003 Ⅱ—autumn floods in the basins of Yellow and Huaihe rivers[J]. J Trop Meteor, 23(4): 355-364 (in Chinese).

|

崔讲学, 徐双柱, 王仁乔, 等, 2007. 2005年汉江秋汛气象水文特征分析[J]. 暴雨灾害, 26(4): 289-294. Cui J X, Xu S Z, Wang R Q, et al, 2007. A study on meteorological and hydrological characteristics of autumnal flood in the Hanjiang River in 2005[J]. Torr Rain Dis, 26(4): 289-294 (in Chinese).

|

董付强, 丁洪亮, 穆青青, 等, 2019. 以丹江口水库为核心的汉江上游水库群联合调度初步实践与探讨[J]. 中国防汛抗旱, 29(6): 9-12, 18. Dong F Q, Ding H L, Mu Q Q, et al, 2019. Preliminary practice and discussion on joint-dispatching of upper reaches of Hanjiang River with Danjiangkou Reservoir as the core[J]. China Flood Drought Manage, 29(6): 9-12, 18 (in Chinese).

|

董付强, 穆青青, 王伟, 等, 2023. 丹江口水利枢纽汛末提前蓄水方案研究[J]. 水利水电快报, 44(9): 79-85. Dong F Q, Mu Q Q, Wang W, et al, 2023. Preliminary study on impoundment in advance at end of flood season for Danjiangkou Reservoir[J]. Express Water Res Hydr Inf, 44(9): 79-85 (in Chinese).

|

段唯鑫, 2017. 汉江流域控制性水库调度运行及影响研究[D]. 武汉: 武汉大学: 17. Duan W X, 2017. Controlling reservoir operation and impact study in Hanjiang Basin[D]. Wuhan: Wuhan University: 17(in Chinese).

|

冯丽文, 郭其蕴, 1983. 华西秋雨的多年变化[J]. 地理研究, 2(1): 74-84. Feng L W, Guo Q Y, 1983. The fluctuation of autumn rain in South-West China[J]. Geogr Res, 2(1): 74-84 (in Chinese).

|

冯小冲, 2010. 水库中长期水文预报模型研究[D]. 南京: 南京水利科学研究院: 27. Feng X C, 2010. Study on mid-long term hydrological forecasting model of reservoir[D]. Nanjing: Nanjing Hydraulic Research Institute: 27(in Chinese).

|

高琦, 吴翠红, 徐明, 等, 2023. 2021年汉江秋汛的水雨情及环流异常特征研究[J]. 气象, 49(7): 868-880. Gao Q, Wu C H, Xu M, et al, 2023. Study on hydrological and rainfall characteristics and circulation anomalies in autumn flood season of Hanjiang River in 2021[J]. Meteor Mon, 49(7): 868-880 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.042601

|

高琦, 徐明, 李武阶, 等, 2014. 我国面雨量研究及业务应用进展[J]. 气象科技进展, 4(2): 66-69. Gao Q, Xu M, Li W J, et al, 2014. Researches and applications on area precipitation in China[J]. Adv Meteor Sci Technol, 4(2): 66-69 (in Chinese).

|

郭彦昕, 2020. 1979—2018年华西秋雨变化特征及影响因子分析[D]. 成都: 成都信息工程大学: 32. Guo Y X, 2020. Analysis of the characteristics and influencing factors of autumn rain changes in West China from 1979 to 2018[D]. Chengdu: Chengdu University of Information Technology: 32(in Chinese).

|

贾小龙, 张培群, 陈丽娟, 等, 2008. 2007年我国秋季降水异常的成因分析[J]. 气象, 34(4): 86-94. Jia X L, Zhang P Q, Chen L J, et al, 2008. Causality analysis of autumn rainfall anomalies in China in 2007[J]. Meteor Mon, 34(4): 86-94 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.04.011

|

蒋竹将, 马振峰, 刘佳, 等, 2014. 一种改进的华西秋雨指数及其气候特征[J]. 大气科学, 38(1): 32-44. Jiang Z J, Ma Z F, Liu J, et al, 2014. Improved index and climatological characteristics of the autumn rain in western China[J]. Chin J Atmos Sci, 38(1): 32-44 (in Chinese).

|

柯怡明, 孙学军, 孙元, 等, 2022. 2021年汉江秋汛异常水雨情特征及风险管理机制探讨[J]. 暴雨灾害, 41(5): 501-505. Ke Y M, Sun X J, Sun Y, et al, 2022. Discussion on the characteristics and risk management strategies of abnormal rainfall-flood regime in the Hanjiang River Basin during the autumn flood season of 2021[J]. Torr Rain Dis, 41(5): 501-505 (in Chinese).

|

李传浩, 刘宣飞, 李智, 等, 2015. 华西秋雨区域性极端降水的环流特征[J]. 热带气象学报, 31(4): 526-535. Li C H, Liu X F, Li Z, et al, 2015. Circulation patterns of regional mean daily precipitation extremes of persistent autumn rain over western China[J]. J Trop Meteor, 31(4): 526-535 (in Chinese).

|

梁健洪, 1989. 华西秋雨的时空分布[J]. 地理科学, 9(1): 51-59. Liang J H, 1989. The regional and seasonal distribution of autumn rain in West China[J]. Sci Geogr Sin, 9(1): 51-59 (in Chinese).

|

柳艳菊, 孙冷, 孙丞虎, 等, 2012. 2011年秋季华西秋雨异常及成因分析[J]. 气象, 38(4): 456-463. Liu Y J, Sun L, Sun C H, et al, 2012. Analysis of anomalies of autumn rain in West China in 2011 and its possible mechanism[J]. Meteor Mon, 38(4): 456-463 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.04.010

|

罗霄, 李栋梁, 王慧, 2013. 华西秋雨演变的新特征及其对大气环流的响应[J]. 高原气象, 32(4): 1019-1031. Luo X, Li D L, Wang H, 2013. New evolution features of autumn rainfall in West China and its responses to atmospheric circulation[J]. Plateau Meteor, 32(4): 1019-1031 (in Chinese).

|

孙晓晴, 金荣花, 肖天贵, 等, 2020. 江淮梅雨季亚洲阻塞高压活动统计特征[J]. 气象学报, 78(4): 580-592. Sun X Q, Jin R H, Xiao T G, et al, 2020. Statistical characteristics of Asian blocking acti-vity during the Yangtze-Huaihe Meiyu season[J]. Acta Meteor Sin, 78(4): 580-592 (in Chinese).

|

孙又欣, 李嗣军, 谭巍, 2011. 2011年汉江秋季洪水应急处置案例分析[J]. 中国防汛抗旱, 21(6): 64-67. Sun Y X, Li S J, Tan W, 2011. Analysis of emergency response cases for autumn floods in the Han River in 2011[J]. China Flood Drought Manage, 21(6): 64-67 (in Chinese).

|

王春学, 马振峰, 邵鹏程, 等, 2015. 我国华西秋雨的气候变化规律及其影响因子[J]. 干旱区研究, 32(6): 1113-1121. Wang C X, Ma Z F, Shao P C, et al, 2015. Climate variation of Huaxi autumn rain and the impact factors influencing it[J]. Arid Zone Res, 32(6): 1113-1121 (in Chinese).

|

王亚非, 宋永加, 1998. 1991年夏东亚阻塞高压形成的诊断分析[J]. 气象学报, 56(2): 85-97. Wang Y F, Song Y J, 1998. A diagnostic analysis on the growth mechanism of the East Asia blocking high in 1991[J]. Acta Meteor Sin, 56(2): 85-97 (in Chinese).

|

俞超锋, 2010. 基于线性矩法的空间降雨频率分析[D]. 杭州: 浙江大学: 38. Yu C F, 2010. Spatial precipitation frequency analysis based on L-moment approach[D]. Hangzhou: Zhejiang University: 38(in Chinese).

|

俞亚勋, 王式功, 钱正安, 等, 2013. 夏半年西太副高位置与东亚季风雨带(区)的气候联系[J]. 高原气象, 32(5): 1510-1525. Yu Y X, Wang S G, Qian Z A, et al, 2013. Climatic linkages between SHWP position and EASM rainy-belts and-areas in east part of China in summer half year[J]. Plateau Meteor, 32(5): 1510-1525 (in Chinese).

|

张梦莹, 2021. 基于水文气象预报信息的丹江口水库汛期起调水位分型研究[D]. 大连: 大连理工大学: 18-19. Zhang M Y, 2021. Study on flood original regulating water level classification of Danjiangkou Reservoir based on hydrometeorological forecast information[D]. Dalian: Dalian University of Technology: 18-19(in Chinese).

|

Zhou B T, Wang Z Y, 2019. Enlightenment from heavy autumn rain of West China in 2017: synergic role of atmospheric circulation at mid-high latitudes and oceanic background[J]. Theor Appl Climatol, 138(1/2): 263-274.

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51