2. 江苏省气候中心, 南京 210019

2. Jiangsu Climate Center, Nanjing 210019

研究认为,在气候变暖背景下,晚霜冻害发生不仅没有减轻反而呈现加重趋势(刘平湘等,2010;马尚谦等,2021)。另有研究表明,由于气候要素波动增大而导致的极端天气气候事件的发生也不断增加、增强,且发生区域扩大(《第二次气候变化国家评估报告》编写委员会,2011;Zhang and Qian, 2011;Ren et al,2012;竺夏英等,2024;顾荣直等,2024)。据中国气象灾害大典:江苏卷(温克刚和卞光辉,2008)和农业部门灾情调查显示,2021年1月5—7日江苏省出现大范围寒潮降温天气过程,1月上旬全省近一半站点平均气温列1961年以来历史同期低值的前五位,冬小麦冻害发生面积和受冻程度为近20年来之最。代立芹等(2010)和李克南等(2013)认为,气候变化的不确定性、冷暖交替突变、弱冬性品种小麦的引入、抗寒锻炼时间缩短和强度减弱及栽培管理不当是导致冬小麦冻害发生率回升的重要原因。因此,对冬小麦生育期内低温冻害进行研究不仅具有重要的科学价值,而且可以为农业气象灾害预警服务提供有力指导。

冻害是指在冬季、早春或深秋时期,越冬作物遭受0℃以下低温影响致使植株组织脱水结冰,从而丧失生理活动能力造成植株受害甚至死亡的一种农业气象灾害(崔读昌,1999;霍治国和王石立,2009)。研究表明,冬小麦初冬主要受降温过程的降温幅度和过程最低气温影响;越冬期主要受越冬天数及越冬期平均气温、最低气温低于临界温度的天数及其累积负积温的影响;初春主要受平均气温回升到0℃以上后出现的低温过程的极端最低气温影响(代立芹等,2014)。但不同种植地区、不同品种和不同气候条件下冬小麦的抗寒能力不同,冻害指标值也存在差异。目前对华北地区冬小麦冻害指标研究较多,钱永兰等(2014)研究了华北地区近50年冬小麦低温灾害的时空演变特征,主要以气象灾害评估为主;莫志鸿等(2013)利用主成分法构建了北京地区冬小麦冻害指数,致灾因子涵盖了最大降温幅度、越冬极端最低气温、越冬负积温和越冬平均气温,考虑了低温强度对冻害的影响。马楠(2018)根据冬小麦温度适应性和冻害效应,建立了基于贝叶斯网络的冻害发生的概率预报模型,模型通过更新冻害指标变量状态来统计冻害的发生次数。江苏省冬小麦冻害的研究侧重于风险区划(包云轩等,2012;李亚春等,2015),目前尚无冻害强度指数的相关研究。

本文在前人研究的基础上,以江苏省1972—2022年冬季逐日气象观测资料、2010—2022年冬小麦冻害灾情和冬小麦相对气象产量资料为基础,结合负积温和低温天数,建立低温冻害强度指数,并进行相应的风险分析;同时,综合考虑降温幅度、低温天数、过程最低气温以及平均日最低气温等气象要素,分析多种致灾因子的贡献率,建立越冬期和返青—拔节期的冻害指标,旨在构建江苏省冬小麦关键期的冻害指标集,为指导作物品种布局、发布农业气象灾害风险预警和开展农业灾害保险业务提供科学依据。

1 资料与方法 1.1 数据资料气象数据为1972—2022年江苏省13个气象观测站逐日最低气温和平均气温。2010—2022年江苏省冬小麦冻害的历史灾情数据,包括冻害发生的时间、苗情及影响程度等,来源于农业部门灾情调查。产量数据来源于《江苏省统计年鉴》(江苏省统计局,1973—2023),产量主要受农业生产水平和气象条件的影响,因此可分解为随生产力变化的趋势产量和随气象条件变化的气象产量。对于大范围农业区而言,生产水平逐年变化不大、相对稳定;但气象条件存在年际差异且年内若出现明显的农业气象灾害,气象产量波动会比较大。文中采用了HP滤波法(赵东妮等,2017)分离出气象产量,为使气象因子对产量的影响不受时间和地域的限制,选取相对气象产量(Ya, 单位:%)表征气象产量变异,将气象产量(Yw, 单位:kg·hm-2)与趋势产量(Yt, 单位:kg·hm-2)的比值定义为相对气象产量(李心怡等,2020):

| $ Y_{\mathrm{a}}=\frac{Y_{\mathrm{w}}}{Y_{\mathrm{t}}} \times 100 \% $ | (1) |

Ya为正值,表示气象因子有利于作物生长发育,即产量增加;反之,Ya为负值,表示产量减少;Ya=0,表示实际产量与趋势产量一致。

冬小麦为跨年生长作物,统一以收获年份为小麦生长年份。由于江苏省南北纬跨度较大,不同地区冻害的发生频率和程度差别较大,因此,计算不同地区的冻害指标和概率时,样本是相互独立的。

1.2 不同类型冻害指数的构建方法为了满足冬小麦生育期内长时间尺度的低温冻害强度的实况评估需求,结合代立芹等(2014)的研究结果,综合考虑小麦生育期内负积温和低温天数,构建了低温冻害强度指数,根据冬小麦历年遭遇低温的日期确定统计时段为11月至次年3月。由于低温冻害常发生在冬季或早春,从历史灾情资料来看,越冬期间冷空气发生频率高、强度大,冻害影响严重;早春温度回升快,麦苗进入返青期并恢复生长,低温敏感性增强,更加容易受冻。因此,为了满足不同降温类型及不同低温发生时段的冻害强度预警需求,分别构建了越冬期冻害和返青—拔节期冻害两种类型。

1.2.1 低温冻害强度指数(11月至次年3月)不同年份冬季的气温变化特征存在年际差异,不同地区发生冻害的阈值也存在一定差异,因此有必要建立一个无量纲的定量化指标,便于不同地区冻害强度的时空评估和比较。钱永兰等(2014)定义了低温灾害指数,即某年某一发育阶段的负积温与当地同期内负积温历史极端值的比值,该指数具有计算便捷且能较好地反演华北地区的历史冻害,但该指数只考虑了负积温对低温灾害的影响,而且受极值影响较大。为了更加准确全面地评估小麦生育期内低温冻害影响,以江苏省冬小麦集中出苗期至普遍返青期(11月至次年3月)出现的日平均气温低于0℃的低温天数和负积温为致灾因子构建低温冻害强度指数,该指数可以表征低温天数和强度对冬小麦低温冻害的共同影响。研究选取中位值为比较基数,可有效避免极值对数据集合的影响,构建的低温冻害强度指数(WTI)为:

| $ \begin{gathered} \mathrm{WTI}=R_{D_{\mathrm{c}}} \times \frac{D_{\mathrm{c}}-\operatorname{med}\left(D_{\mathrm{c}}\right)}{\max \left(D_{\mathrm{c}}\right)-\operatorname{med}\left(D_{\mathrm{c}}\right)}+ \\ R_{T_{\mathrm{c}}} \times \frac{T_{\mathrm{c}}-\operatorname{med}\left(T_{\mathrm{c}}\right)}{\min \left(T_{\mathrm{c}}\right)-\operatorname{med}\left(T_{\mathrm{c}}\right)} \end{gathered} $ | (2) |

式中:Dc是低温天数(单位:d),统计日平均气温低于0℃的天数;Tc是负积温(单位:℃·d),低于0℃的日平均气温的累计值;med(Dc)和max(Dc)分别为51年间冬小麦低温天数的中位值(单位:d)和极端值(单位:d);med(Tc)和min(Tc)分别为51年间冬小麦负积温的中位值(单位:℃·d)和极值(单位:℃·d);RDc和RTc分别为低温天数和负积温无量纲数的权重系数。计算得到$\frac{D_{\mathrm{c}}-\operatorname{med}\left(D_{\mathrm{c}}\right)}{\max \left(D_{\mathrm{c}}\right)-\operatorname{med}\left(D_{\mathrm{c}}\right)}$、$\frac{T_{\mathrm{c}}-\operatorname{med}\left(T_{\mathrm{c}}\right)}{\min \left(T_{\mathrm{c}}\right)-\operatorname{med}\left(T_{\mathrm{c}}\right)}$与相对气象产量的相关系数$\operatorname{Cov}_{D_{\mathrm{c}}}$和$\operatorname{Cov}_{T_{\mathrm{c}}}$,则$R_{D_{\mathrm{c}}}$为:

| $ R_{D_{\mathrm{c}}}=\frac{\operatorname{Cov}_{D_{\mathrm{c}}}}{\operatorname{Cov}_{D_{\mathrm{c}}}+\operatorname{Cov}_{T_{\mathrm{c}}}} $ | (3) |

由式(2)可见,若Dc>med(Dc)或Tc<med(Tc)时,则有可能WTI>0。当某年的WTI>0,则定义这一年为低温冻害年。WTI越大,则冬小麦的低温冻害越严重;反之越轻。

1.2.2 越冬期冻害强度指数(12月下旬至次年2月中旬)李春燕等(2010)研究表明,除了最低气温致灾指标外,降温幅度也可以较好地表征冻害的剧烈程度,而低温持续日数则可以有效地反映低温累积作用。同时,根据《农作物冷害和冻害分级》(江苏省市场监督管理局,2019),最大降温幅度、最低气温和低温持续天数也是主要致灾气象因子。但分析发现,在冬季降温过程中,平均日最低气温也是影响越冬期冻害程度的重要因素。例如:当两次降温过程的气温降幅都在5℃,过程最低气温都是-6℃,低温持续日数也均为4 d时,平均日最低气温为-3℃和-3.5℃所产生的冻害程度则存在差异。因此,基于前人的研究结合地方制定的标准,在构建越冬期冻害强度指数时除了考虑降温幅度、低温天数、降温过程中的最低气温,还考虑了平均日最低气温这一致灾因子,从降温剧烈程度、低温持续日数、极端寒冷程度和最低气温累积效应等多维度综合表征越冬期冻害,适用于现代农业气象灾害预警和量化评估(李春燕等,2010;代立芹等,2014;钱永兰等,2014)。江苏省南北地区温度差异大,各地冬小麦在播种时间上存在明显差异,而且冬小麦对低温的敏感时段和脆弱性也不一样。因此,本文根据《农作物冷害和冻害分级》(江苏省市场监督管理局,2019)中的划分时间,确定12月下旬至次年2月中旬为越冬期冻害研究时间段,以市级行政区为基本单元,分别构建各站点的致灾因子数据库。在12月下旬至次年2月中旬的降温天气过程中,当日平均气温降温幅度不低于4℃且降温后(含降温日)至少连续2 d及以上日最低气温低于0℃,即为越冬期冻害。为了定量评估越冬期冻害,定义了越冬期冻害强度指数(CDIwt):

| $ \begin{aligned} \mathrm{CDI}_{\mathrm{wt}} & =r_{T_D} \times \frac{T_D}{\max \left(T_{D_{\mathrm{c}}}\right)}+r_{D_N} \times \frac{D_N}{9}+ \\ r_{M_T} & \times \frac{M_T}{\min \left(M_{T_{\mathrm{c}}}\right)}+r_{A_L} \times \frac{A_L}{\min \left(A_{L_{\mathrm{c}}}\right)} \end{aligned} $ | (4) |

式中:TD和max($T_{D_{\mathrm{c}}}$)分别为日平均气温的降温幅度和历史极值(单位:℃);DN为降温后的日最低气温低于0℃的连续低温天数(单位:d),在可预报的时间范围内, 一般认为一次降温过程所产生的低温天数至少为2 d,但最多不超过9 d。MT和min(MTc)分别为降温过程的最低气温和历史极值(单位:℃)。AL和min($A_{L_{\mathrm{c}}}$)分别为降温过程的平均日最低气温和历史极值(单位:℃)。$r_{T_D}$、$r_{D_N}$、$r_{M_T}$和$r_{A_L}$分别为降温幅度、低温天数、过程最低气温和平均日最低气温的权重系数,分别为0.2、0.2、0.3和0.3。

1.2.3 返青—拔节期冻害强度指数(2月下旬至3月)返青—拔节期冻害一般发生在2月下旬至3月,由于该时段属于冬、春季交替的过渡期,作物在不同生育期对相同强度的降温天气的适应力和敏感度不一样。因此,在返青—拔节期冻害强度指数的构建过程中,引入了时间误差ε,通过调整误差值来修正该指数,减少由于生育期不同、季节转换等其他干扰因素所产生的影响。以2月下旬为时间基点,误差忽略不计,但随着3月气温的回升明显,同样强度的降温天气造成的冻害影响将变大,时间误差也就越大。根据3月不同时间段发生的冻害与返青—拔节期冻害强度指数的映射关系来确定时间误差值,3月上中旬赋值为0.08,3月下旬赋值为0.15。在2月下旬至3月期间的降温天气过程中,当日平均气温的降温幅度不低于4℃且降温后(含降温日)至少连续2 d及以上的日最低气温低于3℃,即为返青—拔节期冻害。返青—拔节期冻害强度指数(CDIsr)的构建方法与越冬期冻害强度指数相似,综合考虑了降温幅度、低温天数、过程最低气温等多个致灾因子,同时还考虑了季节更迭所产生的时间误差,能够客观地反映生育期转换时的春季冻害,有利于提升冬小麦冻害风险预判能力,其计算公式为:

| $ \begin{gathered} \mathrm{CDI}_{\mathrm{sr}}=r_{T_D} \times \frac{T_D}{\max \left(T_{D_{\mathrm{c}}}\right)}+ \\ r_{D_N} \times \frac{D_N}{6}+r_{M_T} \times \frac{M_T}{\min \left(M_{T_{\mathrm{c}}}\right)}+\varepsilon \end{gathered} $ | (5) |

式中:TD和max(TDc)分别为日平均气温的降温幅度和历史极值(单位:℃)。DN为降温后的日最低气温低于3℃的连续天数(单位:d),一般至少2 d,但最多不超过6 d。MT和min(MTc)分别为降温过程的最低气温和历史极值(单位:℃)。rTD、rDN和rMT分别为降温幅度、低温天数和过程最低气温的权重系数,分别为0.5、0.2和0.3。

1.3 致灾因子权重系数确定方法在越冬期和返青—拔节期冻害的定量评估中,涉及到多个致灾因子的分析比较,不同的权重计算方法会导致每个因子的贡献度不同,因此权重的赋值方法显得尤为重要。为了科学地确定致灾因子的权重,减少赋权的主观随意性,使得冻害指数能够更加客观、准确地反映实际受冻的程度,选用组合赋权法来确定权重系数。本文规定各个致灾因子权重系数的取值范围为0~1,所有致灾因子的权重系数之和为1。以越冬期冻害强度指数为例:共4个致灾因子,基于这4个致灾因子协同效应与灾情匹配的影响关系,通过0.1、0.1、0.4、0.4或0.2、0.3、0.3、0.2等任意组合赋权法,让越冬期冻害强度指数的大小与历年灾情面积及受冻程度尽可能地相对应,直至当冻害强度指数高值年份与灾情资料中大面积严重受灾的年份(2011年、2016年和2021年)相一致时,得到最优的权重系数组合。

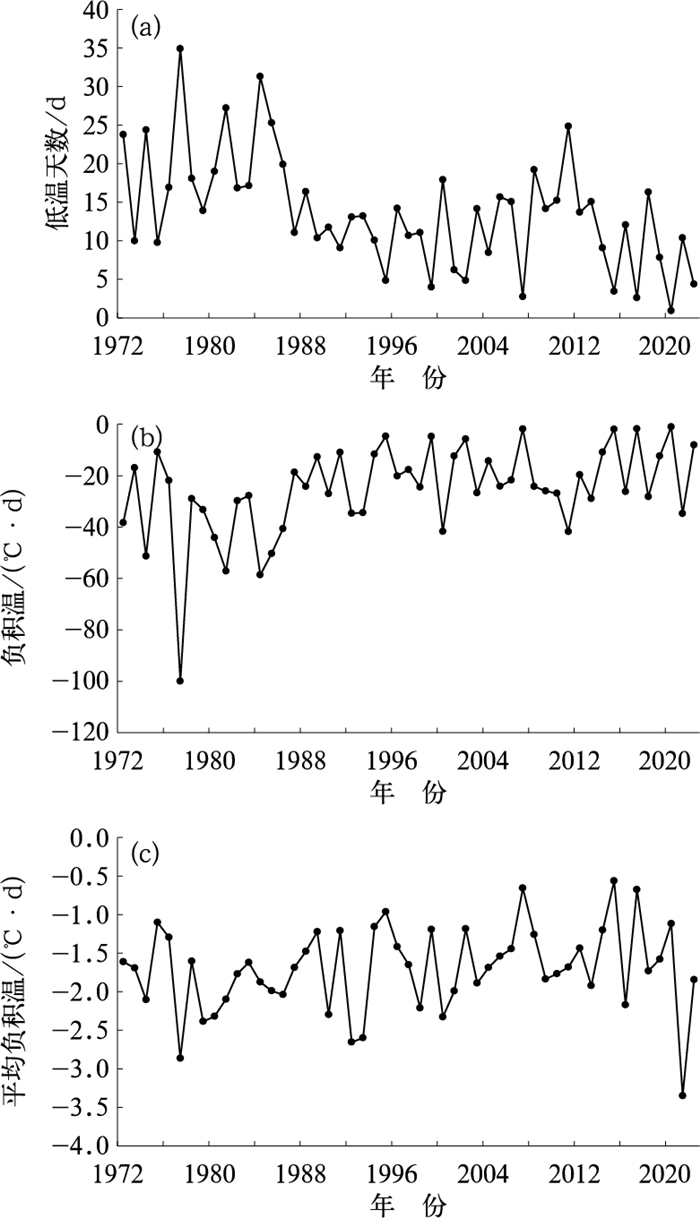

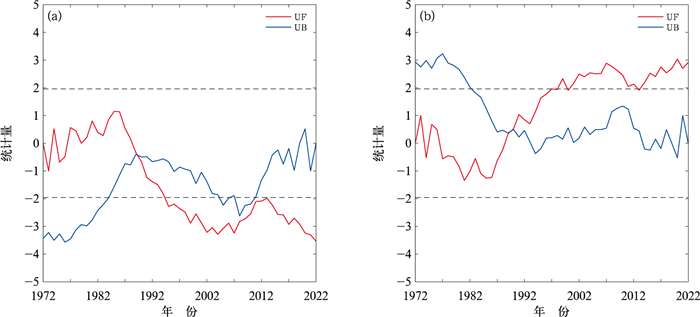

2 结果与分析 2.1 江苏省冬小麦低温天数和负积温的时空演变从图 1a和1b可以看出,江苏省冬小麦越冬期低温天数和负积温绝对值都呈现递减的趋势。图 1c显示,平均负积温(负积温/低温天数)在2021年刷新了51年的历史极值,达到了-3.3 ℃·d,比1977年的-2.9 ℃·d还低0.4 ℃·d,由此可见,日极端低温天气仍然存在而且程度并没有减弱。从低温天数和负积温Mann-Kendall突变检验(图 2)可以看出,在0.05显著性水平下,UF和UB曲线在置信区间(±1.96)内有明显的交点(1989年),与20世纪80年代后期全球性和区域性的气候态转变相对应,并且达到了显著性水平。

|

图 1 1972—2022年江苏省(a)低温天数, (b)负积温, (c)平均负积温年际变化 Fig. 1 Interannual variation of (a) low-temperature days, (b) negative accumulated temperature and (c) average negative accumulated temperature in Jiangsu Province from 1972 to 2022 |

|

图 2 1972—2022年江苏省(a)低温天数与(b)负积温的Mann-Kendall突变检验 Fig. 2 Mann-Kendall mutation test of (a) low-temperature days and (b) negative accumulated temperature in Jiangsu Province from 1972 to 2022 |

由表 1可见,1972—2022年江苏省平均低温天数南北差异较大,连云港低温天数达到了31.6 d,负积温为-67.4 ℃·d;而苏州低温天数仅有6.4 d,负积温为-9.0 ℃·d。江苏省历史极端低温是-16.5℃,出现在1991年12月29日的宿迁(表略)。从每年最低气温发生的时间分布规律来看(图略),大部分出现在1月(占比为58%), 其后是12月(25%)和2月(19%),极少数出现在11月底(1993年11月24日和2016年11月24日的徐州)和3月初(1991年3月1日的宿迁),说明初冬和初春也会出现年内最低气温。

|

|

表 1 1972—2022年江苏省各地年均低温天数和负积温 Table 1 The annual average number of low-temperature days and annual average negative accumulated temperature in various regions of Jiangsu Province from 1972 to 2022 |

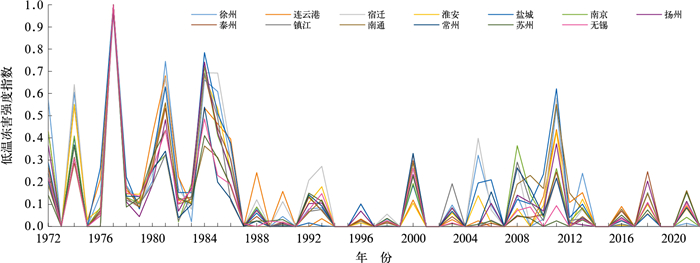

根据式(2)和式(3),求出每年的低温冻害强度指数,指数大于0则这一年为低温冻害年。据统计,1972—2022年江苏省各地低温冻害年约为28年,其中至少一半的低温冻害年分布在1972—1988年。说明低温冻害年在1989年之后相比之前急剧减少,这与1989年后低温天数和负积温发生突变减少的结论一致。

求得每个站点51年间低温冻害强度指数总和列于表 2。本研究根据指数分布区间,结合江苏省行政区划和地理位置,将江苏省划分为3个研究亚区:高风险区(6.4~7.8):徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城,中风险区(5.6~6.3):南京、扬州、泰州、南通,低风险区(4.7~5.5):镇江、常州、苏州、无锡。

|

|

表 2 1972—2022年江苏省各地冬小麦低温冻害强度指数等级划分 Table 2 Classification of low-temperature freezing injury intensity index of winter wheat in various regions of Jiangsu Province from 1972 to 2022 |

不同地区发生低温冻害的致灾阈值不同,通过k-means聚类分析,对独立样本的冻害强度进行分类并确定其临界值,将冬小麦低温冻害划分为轻度、中度和重度3个等级,与之相对应的冻害等级指标见表 2。不同等级的低温冻害强度指数发生概率见表 3,从中不难看出,大部分地区发生轻度和中度冻害的概率均高于重度,但是宿迁和淮安重度冻害的发生概率却高于中度,而且发生轻度冻害的概率在江苏省也非常高。由于这两个地区正常抗寒锻炼频次缩短,重度冻害的脆弱性更为明显。据农业灾情资料和产量结构分析显示,2021年冬小麦冻害面积创20年之最,而且因冻害导致相对气象产量下降明显,宿迁和淮安的相对气象产量分别为-0.34%和-0.57%,低于徐州、连云港和盐城。由此可见,实际与冻害程度相关的相对气象产量和上述的分析结果一致。从图 3可以看出,在2010—2022年,江苏省大部分地区低温冻害强度指数在2011年达到重度,为这期间低温冻害最强的年份。据农业部门2010—2022年冬小麦越冬期至返青期的冻害灾情统计,2011年的严重冻害面积为108.3万亩(1亩≈666.7 m2),约占13年严重冻害总面积的1/2,是2010—2022年中最严重的一年。这与低温冻害强度指数的等级划分结果一致,说明低温冻害强度指数的等级划分标准能够较好地反映出实际受冻情况。

|

|

表 3 1972—2022年江苏省各地冬小麦不同等级低温冻害强度指数发生概率(单位:%) Table 3 Probability of occurrence for low-temperature freezing injury intensity index at different levels of winter wheat in various regions of Jiangsu Province from 1972 to 2022(unit: %) |

|

图 3 1972—2022年江苏省各地冬小麦低温冻害强度指数年变化 Fig. 3 Interannual variation of low-temperature freezing injury intensity index of winter wheat in various regions of Jiangsu Province from 1972 to 2022 |

从表 3还可以看出,泰州、苏州、无锡、常州重度冻害的发生概率很低,由上述冻害风险区划分析结果可知,苏州、无锡和常州都位于冻害低风险区,三者具有相似的气候特征;泰州属于中风险区,却表现出明显的特殊性。泰州51年内无论低温天数还是负积温在中风险区并不是最低的,但该区冻害强度指数却最小,发生重度冻害的年份也最少,主要是因为泰州低温冻害强度指数离散程度较低,导致聚类划分时严重冻害的年份少于其他地区。据统计,1974年南京和扬州的负积温分别为-40.8 ℃·d和-41.1 ℃·d,而泰州只有-31.7 ℃·d;1977年南京和扬州的负积温分别为-93.1 ℃·d和-94.7 ℃·d,泰州也只有-82.1 ℃·d。这也与该市特殊的地理位置有关,泰州位于里下河地区,是江苏省长江与淮河之间最低洼的地区,其中兴化市为最低洼,俗称“锅底洼”,其间水网密布、河道纵横,是名副其实的水乡,受水体调节影响,所以不易发生重度冻害,这与包云轩等(2012)分析结果具有一致性。说明本文构建的低温冻害强度指数具有独立性,不受平均水平的影响,能够客观地评价本地的气候特征。

2.3 越冬期冻害强度指数等级划分与分析根据式(4),求出每次越冬期冻害过程的强度指数,指数范围为0~1。将所有的越冬期冻害强度指数从大到小排序,按照样本数第25%、50%分位值对应的CDIwt值由高至低划分为3个等级(表 4)。通过越冬期冻害强度指数可以评估越冬期单次降温过程的低温冻害在历史序列中的强度。

|

|

表 4 1972—2022年江苏省各地冬小麦越冬期冻害强度指数等级划分 Table 4 Classification of freezing injury intensity index of winter wheat in various regions of Jiangsu Province during overwintering period from 1972 to 2022 |

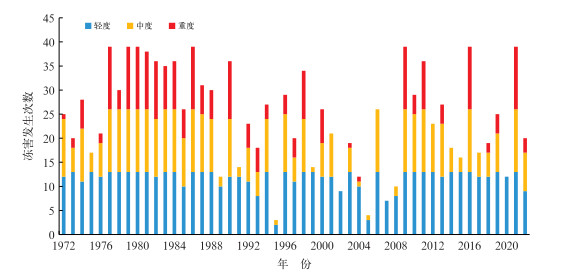

根据越冬期冻害等级划分,发现江苏省各地重度冻害年份略有不同,但是普遍发生重度冻害的年份有14年,分别为1977年、1979年、1980年、1981年、1982年、1983年、1984年、1986年、1990年、1998年、2009年、2011年、2016年和2021年,其中有一半以上是在1972—1988年,和上述低温冻害年时间分布规律一致。同时,利用2010—2022年的越冬期冻害灾情对等级划分结果进行验证,发现2011年、2016年和2021年确实是冻害发生较重的年份,分别发生在2011年1月中旬、2016年1月中下旬和2021年1月上旬。据灾情资料显示,2011年1月淮北地区月极端最低气温均低于-10℃,淮河以南地区也普遍达到-10~-6℃,除南通为1961年以来,其余均为1978年以来1月最低值,全省大田作物普遍受冻。2016年1月20—24日的降温过程为1971年以来1月同期最强的一次寒潮降温过程,旺长麦、晚播麦受冻较重。而2021年1月上旬遭受两次寒潮天气影响,1月上旬全省近一半站点平均气温列1961年以来历史同期低值的前五位,冬小麦冻害面积创近20年之最。因此,构建的越冬期冻害强度指数能较好地反映冬小麦历年越冬期的冻害情况,适用性较强。其中,连云港、盐城、扬州、镇江和南通等地,越冬期冻害在2021年达到最大峰值,由此可见,越冬期冻害的强度并没有因为气候变暖而有所减弱。

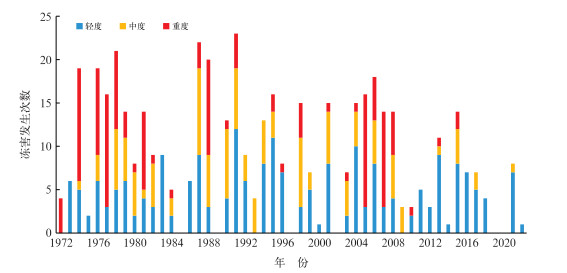

图 4统计了1972—2022年江苏省不同等级越冬期冻害的发生情况,根据冻害的活跃程度,可以将其粗略地分为3个时间段,分别是1972—1990年、1991—2008年和2009—2022年。从更大时间尺度去看,冬季寒潮天气具有一定的活跃期,一般周期为18年左右。值得注意的是,1989年前越冬期重度冻害主要受低温天数和最低气温影响。但是,随着气候变暖,最低气温逐渐升高,冬季冷空气频次减少(朱万林等,2022),低温天数也随之减少。所以1989年后降温幅度和平均日最低气温逐渐成为主要影响越冬期重度冻害的致灾因子。这是因为全球变暖加剧了气候系统的不稳定性,极端低温事件强度增大。在新的气候背景下,冬小麦的耐寒力下降,如果气温急剧大幅下降,作物在未得到充分的抗寒锻炼时又发生低温冻害,其破坏性会更强。同时,短时间内多次有效冻害会形成累积效应,比如:2021年1月1—2日寒潮产生的冻害尚未恢复,5—7日受新一轮强冷空气影响再次出现寒潮降温天气过程,两次寒潮时间间隔短、强度大,产生的冻害就更严重。

|

图 4 1972—2022年江苏省冬小麦越冬期冻害轻度、中度、重度发生次数年际变化 Fig. 4 Interannual variation of the frequency of mild, moderate and severe freezing injury of winter wheat in Jiangsu Province during overwintering period from 1972 to 2022 |

根据式(5),求出每次返青—拔节期冻害的强度指数,将所有的冻害强度指数从大到小依次排序,按照样本数第25%、50%分位值对应的CDIsr值由高至低划分3个等级(表 5)。通过返青—拔节期冻害强度指数可以评估小麦返青—拔节期单次降温过程的低温冻害在历史序列中的强度。根据返青—拔节期冻害等级划分,发现初春重度冻害的年份明显少于越冬期。据统计,普遍重度冻害的年份共有8年,分别为1974年、1976年、1977年、1978年、1981年、1988年、2005年和2007年,6年发生在1989年以前,不难看出,无论是越冬期还是返青—拔节期的重度冻害均在20世纪80年代后期,从一个相对偏多期跃变为一个相对偏少期。值得注意的是,江苏省大部分地区(苏州、无锡和南通除外),返青—拔节期冻害均在2005年突破1977年的历史极值,说明极端天气事件的变化态势仍然还在加剧。

|

|

表 5 1972—2022年江苏省各地冬小麦返青—拔节期冻害强度指数等级划分 Table 5 Classification of freezing injury intensity index of winter wheat in Jiangsu Province during regreening-jointing period from 1972 to 2022 |

图 5统计了1972—2022年江苏省不同等级的返青—拔节期冻害的发生情况,可以看出,2009年后返青—拔节期冻害以轻度和中度冻害为主,仅在2010年、2013年和2015年出现重度冻害,主要发生在淮北,可见返青—拔节期冻害的高发地带往往也是11月至次年3月时段内低温冻害的高风险区。

|

图 5 1972—2022年江苏省冬小麦返青—拔节期轻度、中度、重度冻害发生次数年际变化 Fig. 5 Interannual variation of the frequency of mild, moderate and severe freeze injury of winter wheat in Jiangsu Province during regreening-jointing period from 1972 to 2022 |

结合2010—2022年江苏省冻害灾情资料发现,返青—拔节期冻害发生的频率比越冬期冻害低,受灾面积也比越冬期冻害小,这与两种冻害年际变化(图 4,图 5)表现出的特征基本一致。但是返青—拔节期冻害强度指数与灾情的吻合率不如越冬期冻害,具有严重灾情记录的只有2010年和2013年,而本文算出的重度冻害除了这两年之外,还有2015年。据气象资料显示,2015年3月上旬淮北地区降水持续偏少并普遍出现干旱,当3月3日出现降温天气时,淮北局部灌溉能力弱的高亢地旱冻叠加导致严重冻害的发生,但是由于全省严重冻害发生的面积较小,当年灾情资料收集较少。2010年灾情资料与分析的结果也有所偏差。据统计,2010年2月24日至3月9日冷空气较强,全省出现大范围雨雪冰冻天气,春季冻害非常明显,但是根据上述计算方法只有淮北部分地区发生返青—拔节期冻害。气象资料显示,2010年2月24日全省最高气温升至22~23℃,虽然2月26日降温8~10℃,但江苏省大部分地区的最低气温仍然保持在5~8℃,尚未达到返青—拔节期冻害降温后最低气温低于3℃的统计标准。直到3月6日最低气温才降至0~2℃,极端最低气温在-5~-2℃,小麦幼穗出现冻伤、冻死。在这次春季降温过程中,低温效应表现出明显的滞后性,所以造成了冻害强度指数失真的状态。随着全球气候变暖,气候原有的规律性被打破,当春季气温回升迅速且异常偏高,作物生育进程加快,对春季冻害敏感的时期也会相应提前,同一时期作物的抗寒能力急剧下降,容易引发严重的冻害(张旭晖等,2013;李尚锋等,2024)。所以当遇到特殊的天气过程或极端天气事件时,还要根据天气实况进行订正分析。

3 结论与讨论 3.1 结论基于1972—2022年江苏省冬小麦生育期内的低温天气和降温过程,综合考虑负积温、低温天数、降温幅度、过程最低气温、平均日最低气温等致灾因子,分别构建了低温冻害、越冬期冻害和返青—拔节期冻害三大主要类型冻害指标。在此基础上,分析了冬小麦低温冻害强度时空规律,构建了越冬期和返青—拔节期的冻害指标集,利用百分位法确定阈值建立分级指标,为江苏省不同地区冻害的评估比较和长时间序列的客观对比提供了统一标准,在一定程度上避免了定性反演模型的误差影响。

(1) 江苏省南北低温冻害强度指数存在明显的差异,可以分为3个风险亚区:高风险区(徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城)、中风险区(南京、扬州、泰州、南通)和低风险区(镇江、常州、苏州、无锡)。每个区域内大部分城市的气候特点具有相似性,但是泰州位于里下河地区,受水体调节影响,低温冻害强度指数却表现出独特性。

(2) 受全球气候变化影响,1972—2022年江苏省低温冻害强度指数都表现出一致的下降趋势,并在1989年发生突变式下降。同时,越冬期和返青—拔节期的重度冻害均在20世纪80年代后期,从一个相对偏多期跃变为一个相对偏少期。但是随着气候变暖,极端低温事件强度增大,越冬期冻害和返青—拔节期冻害均在21世纪突破了1977年的历史极值。

(3) 越冬期冻害的活动具有周期性,时间一般为18年左右,并在2021年突破历史极值。1989年前越冬期重度冻害主要受低温天数和最低气温影响,但随着气候变暖,冬季冷空气频次减少,降温幅度和平均日最低气温逐渐成为越冬期冻害的主要致灾因子。同时,短时间内多次越冬期冻害会形成累积效应,危害更大。

(4) 返青—拔节期冻害在2009年后以轻度和中度冻害为主,仅在2010年、2013年和2015年发生重度冻害,主要发生在淮北地区。由于春季气候变化趋于复杂,有时候气温异常偏高导致作物对冻害敏感期也会相应提前,同一时期作物的抗寒能力急剧下降。所以如遇特殊的天气过程,还需要根据天气实况对指数进行订正。

3.2 讨论全球气温不断升高,极端低温事件频次持续下降,但是发生强度和面积超过当前记录的最强极端低温事件的可能性增大(Kodra et al,2011;王安乾等,2017;徐蒙等,2020)。为了适应气候变暖,冬小麦栽培品种的冬性程度有降低趋势,抗寒力也随之降低(查良松等,2010;许莹等,2014)。所以当冬季发生冻害,尤其是发生重度冻害,其破坏力可能更强。极端低温事件增加了冬小麦生产系数的不稳定性,加剧了产量损失风险(Zheng et al,2012)。因此,在评估冬小麦低温冻害影响的时候,迫切需要对不同地区、不同年份之间进行定量化分析。这种情况下,仅仅利用负积温或者低温天数等单要素灾害因子进行分析,会出现负积温和低温天数不一致而无法评判的情况,也会出现降温幅度和过程最低气温一致,但平均日最低气温或低温天数不一致的情况。因而,基于单一灾害因子的定量评估或者多个灾害因子的定性评估方法存在一定的局限性,需要对不同影响因子进行比较和综合评价,最终能够对江苏省低温冻害进行定量化时空对比和分析评估。本研究构建了三种综合冻害型指数模型,能够科学全面地反映冬小麦越冬至返青—拔节期的冻害发生情况,从泰州特殊地理性的挖掘和2021年典型冻害年份的分析可以看出其优势。

随着防灾减灾精细化工作的需要,对于低温冻害的防御和风险规避需要对不同类别、不同等级进行细化,例如:越冬期冻害和返青—拔节期冻害的发生规律和频率不同,不同等级的越冬期冻害或者返青—拔节期冻害发生的概率不同。本文根据江苏省冻害发生过程的特点和时间特征,定量研究致灾因子的敏感性并确定各个致灾因子的权重大小,并在返青—拔节期冻害构建的过程中引入时间误差减少季节更迭带来的影响,对于开展精细化的农业气象灾害风险预警提供了量化参考指标。值得说明的是,由于初春大范围重度冻害发生在2010年之前,而灾情资料集中在2010—2022年;加之春季气候变化趋于复杂,初春冻害形成的天气过程打破了以往的规律,所以返青—拔节期冻害强度指数与灾情的吻合率较低。受冬小麦观测资料限制,本研究中冬小麦发育阶段变更时期附近的冻害反演可能存在一定误差,在具体业务应用时,可利用实际的生育期观测资料去计算越冬期和返青—拔节期的冻害强度指数。另外,王洋洋等(2022)研究表明,不同的水分条件及基因型品种对低温的响应程度及抗寒性存在明显差异;姜丽霞等(2021)深入比较分析了干旱、低温冷害复合发生与单一发生对玉米产量的影响,发现较重干旱伴随较重低温复合发生的逆境条件对作物的影响更大。本文尚未考虑品种特征、土壤水分条件等因素对小麦低温冻害程度的影响,后续将综合考虑更多的影响因子,更科学地构建冻害强度指数,进一步提高冻害监测评估和预警能力。

包云轩, 王莹, 高苹, 等, 2012. 江苏省冬小麦春霜冻害发生规律及其气候风险区划[J]. 中国农业气象, 33(1): 134-141. Bao Y X, Wang Y, Gao P, et al, 2012. Occurrence pattern on spring frost injury of winter wheat in Jiangsu Province and its climatic risk division[J]. Chin J Agrometeor, 33(1): 134-141 (in Chinese).

|

崔读昌, 1999. 关于冻害、寒害、冷害和霜冻[J]. 中国农业气象, 20(1): 56-57. Cui D C, 1999. The relationship between freezing injury, chill injury, cold injury and frost injury[J]. Chin J Agrometeor, 20(1): 56-57 (in Chinese).

|

代立芹, 康西言, 姚树然, 等, 2014. 河北冬小麦冬季不同类型冻害气候指标及风险分析[J]. 生态学杂志, 33(8): 2046-2052. Dai L Q, Kang X Y, Yao S R, et al, 2014. Climatic index and risk analysis of winter freezing injury for winter wheat in Hebei[J]. Chin J Ecol, 33(8): 2046-2052 (in Chinese).

|

代立芹, 李春强, 姚树然, 等, 2010. 气候变暖背景下河北省冬小麦冻害变化分析[J]. 中国农业气象, 31(3): 467-471. Dai L Q, Li C Q, Yao S R, et al, 2010. Variation analysis of freezing injury on winter wheat under climate warming in Hebei Province[J]. Chin J Agrometeor, 31(3): 467-471 (in Chinese). DOI:10.3969/j.issn.1000-6362.2010.03.027

|

《第二次气候变化国家评估报告》编写委员会, 2011. 第二次气候变化国家评估报告[M]. 北京: 科学出版社. Compilation Committee of China's National Assessment Report on Climate Change Foreword, 2011. China's National Assessment Report on Climate Change Foreword[M].

Beijing: Science Press (in Chinese).

|

顾荣直, 田心如, 禹梁玉, 等, 2024. 江苏寒潮天气过程风险预评估方法研究[J]. 气象学报, 82(2): 247-256. Gu R Z, Tian X R, Yu L Y, et al, 2024. Methodology in pre-assessment of the cold surge induced risks in Jiangsu Province of China[J]. Acta Meteor Sin, 82(2): 247-256 (in Chinese).

|

霍治国, 王石立, 2009. 农业和生物气象灾害[M]. 北京: 气象出版社. Huo Z G, Wang S L, 2009. Agricultural and Biometeorological Disasters[M].

Beijing: China Meteorological Press (in Chinese).

|

姜丽霞, 赵慧颖, 曲辉辉, 等, 2021. 黑龙江省玉米干旱与低温冷害复合逆境对产量的影响[J]. 气象, 47(1): 94-105. Jiang L X, Zhao H Y, Qu H H, et al, 2021. Effect of drought and cold damage cross-stress on maize yield in Heilongjiang Province[J]. Meteor Mon, 47(1): 94-105 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.01.009

|

江苏省统计局, 1973-2023. 江苏统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社. Jiangsu Provincial Bureau of Statistic, 1973-2023. Jiangsu Statistical Yearbook[M].

Beijing: China Statistics Press (in Chinese).

|

江苏省市场监督管理局, 2019. 农作物冷害和冻害分级非书资料: DB 32/T 3524—2019[S]. 北京: 中国标准出版社. Jiangsu Provincial Administration for Market Regulation, 2019. Classification of chilling and freezing injury on field crops. Non-book Material: DB 32/T 3524-2019[S]. Beijing: Standards Press of China(in Chiese).

|

李春燕, 李东升, 宋森楠, 等, 2010. 小麦阶段性冻害的生理机制及预防途径研究进展[J]. 麦类作物学报, 30(6): 1175-1179. Li C Y, Li D S, Song S N, et al, 2010. Research progress on physiological-mechanisms and prevention approaches of cold injury in wheat[J]. J Triticeae Crops, 30(6): 1175-1179 (in Chinese).

|

李克南, 杨晓光, 慕臣英, 等, 2013. 全球气候变暖对中国种植制度可能影响Ⅷ-气候变化对中国冬小麦冬春性品种种植界限的影响[J]. 中国农业科学, 46(8): 1583-1594. Li K N, Yang X G, Mu C Y, et al, 2013. The possible effects of global warming on cropping systems in China Ⅷ-the effects of climate change on planting boundaries of different winter-spring varieties of winter wheat in China[J]. Sci Agric Sin, 46(8): 1583-1594 (in Chinese).

|

李尚锋, 邵祺多, 尹路婷, 等, 2024. 东北地区入春日期变化特征及前期信号场[J]. 大气科学, 48(4): 1392-1404. Li S F, Shao Q D, Yin L T, et al, 2024. Characteristics of change in the onset dates of spring and its early signals in Northeast China[J]. Chin J Atmos Sci, 48(4): 1392-1404 (in Chinese).

|

李心怡, 张祎, 赵艳霞, 等, 2020. 主要作物产量分离方法比较[J]. 应用气象学报, 31(1): 74-82. Li X Y, Zhang Y, Zhao Y X, et al, 2020. Comparative study on main crop yield separation methods[J]. J Appl Meteor Sci, 31(1): 74-82 (in Chinese).

|

李亚春, 吴洪颜, 贺金芳, 等, 2015. 江苏省冬小麦冻害风险评价指标的构建[J]. 中国农学通报, 31(20): 195-201. Li Y C, Wu H Y, He J F, et al, 2015. Establishment of freezing injury risk evaluation index for winter wheat in Jiangsu Province[J]. Chin Agric Sci Bull, 31(20): 195-201 (in Chinese).

|

刘平湘, 郭天财, 韩巧霞, 等, 2010. 不同类型冬小麦品种抗晚霜冻能力的鉴定[J]. 中国农学通报, 26(19): 94-98. Liu P X, Guo T C, Han Q X, et al, 2010. The evaluation of frost resistance of different type winter wheat varieties[J]. Chin Agric Sci Bull, 26(19): 94-98 (in Chinese).

|

马楠, 2018. 冬小麦冻害的动态化气温指标研究[D]. 石家庄: 河北师范大学. Ma N, 2018. Dynamic temperature index of freeze injury of winter wheat[D]. Shijiazhuang: Hebei Normal University(in Chinese).

|

马尚谦, 潘志华, 郑大玮, 等, 2021. 气候变暖背景下黄淮海平原北部冬小麦生育期霜冻灾害发生规律[J]. 中国农业大学学报, 26(7): 1-11. Ma S Q, Pan Z H, Zheng D W, et al, 2021. Characteristics of frost disasters in the growth period of winter wheat in northern Huang-Huai-Hai Plain under the background of climate warming[J]. J China Agric Univ, 26(7): 1-11 (in Chinese).

|

莫志鸿, 霍治国, 叶彩华, 等, 2013. 北京地区冬小麦越冬冻害的时空分布与气候风险区划[J]. 生态学杂志, 32(12): 3197-3206. Mo Z H, Huo Z G, Ye C H, et al, 2013. spatial-temporal distribution and climatic risk zonation of freeze injury of winter wheat during overwintering stage in Beijing Region[J]. Chin J Ecol, 32(12): 3197-3206 (in Chinese).

|

钱永兰, 王建林, 郑昌玲, 等, 2014. 近50年华北地区冬小麦低温灾害的时空演变特征[J]. 生态学杂志, 33(12): 3245-3253. Qian Y L, Wang J L, Zheng C L, et al, 2014. spatial-temporal change of low temperature disaster of winter wheat in North China in last 50 years[J]. Chin J Ecol, 33(12): 3245-3253 (in Chinese).

|

王安乾, 苏布达, 王艳君, 等, 2017. 全球升温1.5℃与2.0℃情景下中国极端低温事件变化与耕地暴露度研究[J]. 气象学报, 75(3): 415-428. Wang A Q, Su B D, Wang Y J, et al, 2017. Variation of the extreme low-temperature events and farmland exposure under global warming of 1.5℃ and 2.0℃[J]. Acta Meteor Sin, 75(3): 415-428 (in Chinese).

|

王洋洋, 刘万代, 贺利, 等, 2022. 基于多元统计分析的小麦低温冻害评价及水分效应差异研究[J]. 中国农业科学, 55(7): 1301-1318. Wang Y Y, Liu W D, He L, et al, 2022. Evaluation of low temperature freezing injury in winter wheat and difference analysis of water effect based on multivariate statistical analysis[J]. Sci Agric Sin, 55(7): 1301-1318 (in Chinese).

|

温克刚, 卞光辉, 2008. 中国气象灾害大典: 江苏卷[M]. 北京: 气象出版社. Wen K G, Bian G H, 2008. Compendium of Meteorological Disasters in China: Jiangsu Volume[M].

Beijing: China Meteorological Press (in Chinese).

|

徐蒙, 管兆勇, 蔡倩, 2020. 1960—2015年中国冬半年极端降温过程事件的时空演变特征[J]. 气象科学, 40(6): 733-743. Xu M, Guan Z Y, Cai Q, 2020. Spatial and temporal evolution features of cooling extremes in China during winter half year from 1960 to 2015[J]. J Meteor Sci, 40(6): 733-743 (in Chinese).

|

许莹, 马晓群, 王晓东, 等, 2014. 安徽省冬小麦春霜冻害气象指标的研究[J]. 气象, 40(7): 852-859. Xu Y, Ma X Q, Wang X D, et al, 2014. Study on meteorological index of spring frost damage to winter wheat in Anhui Province[J]. Meteor Mon, 40(7): 852-859 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.07.009

|

查良松, 陈晓红, 吉中会, 等, 2010. 1970—2008年安徽省气温时空格局变化[J]. 地理研究, 29(4): 640-654. Zha L S, Chen X H, Ji Z H, et al, 2010. Spatial-temporal changes of temperature in Anhui Province during 1970-2008[J]. Geogr Res, 29(4): 640-654 (in Chinese).

|

张旭晖, 居为民, 蒯志敏, 等, 2013. 江苏春季霜冻气候变化特征及其未来可能变化趋势[J]. 大气科学学报, 36(6): 666-673. Zhang X H, Ju W M, Kuai Z M, et al, 2013. Historical variation and possible future trends of spring frost in Jiangsu Province[J]. Trans Atmos Sci, 36(6): 666-673 (in Chinese).

|

赵东妮, 王艳华, 任传友, 等, 2017. 3种水稻趋势产量拟合方法的比较分析[J]. 中国生态农业学报, 25(3): 345-355. Zhao D N, Wang Y H, Ren C Y, et al, 2017. Comparative analysis of three fitting methods of rice trend yield[J]. Chin J Eco-Agric, 25(3): 345-355 (in Chinese).

|

朱万林, 李清泉, 王遵娅, 等, 2022. 近60年中国冷空气过程的气候变率分析[J]. 气象, 48(1): 1-13. Zhu W L, Li Q Q, Wang Z Y, et al, 2022. Climatological variability of cold air processes over China in recent 60 years[J]. Meteor Mon, 48(1): 1-13 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.010401

|

竺夏英, 孙林海, 钟海玲, 等, 2024. 2023年中国气候异常特征及主要天气气候事件[J]. 气象, 50(2): 246-256. Zhu X Y, Sun L H, Zhong H L, et al, 2024. Characteristics of climate anomalies and major meteorological events over China in 2023[J]. Meteor Mon, 50(2): 246-256 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.010501

|

Kodra E, Steinhaeuser K, Ganguly A R, 2011. Persisting cold extremes under 21st-century warming scenarios[J]. Geophys Res Lett, 38(8): L08705.

|

Ren F M, Cui D L, Gong Z Q, et al, 2012. An objective identification technique for regional extreme events[J]. J Climate, 25(20): 7015-7027.

|

Zhang Z J, Qian W H, 2011. Identifying regional prolonged low temperature events in China[J]. Adv Atmos Sci, 28(2): 338-351.

|

Zheng B Y, Chenu K, Fernanda Dreccer M, et al, 2012. Breeding for the future: what are the potential impacts of future frost and heat events on sowing and flowering time requirements for Australian bread wheat (Triticum aestivium) varieties?[J]. Global Change Biol, 18(9): 2899-2914.

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51