2. 国家气候中心气候系统预测与变化应对全国重点实验室, 北京 100081

2. State Key Laboratory of Climate System Prediction and Risk Management, National Climate Centre, CMA, Beijing 100081

东亚冬季风是北半球冬季最突出的气候现象之一,其形成的根本原因来自冬季冷欧亚-暖海洋的热力差异作用,对地处海陆热力差异交界地带的东亚地区冬季气候具有重要影响(朱乾根,1990;丁一汇,2013)。与东亚冬季风的年际变化联系密切的大气环流异常对中国冬季气候影响显著,冬季风偏强往往伴随西伯利亚高压、阿留申低压和副热带西风急流增强,东亚大槽加深,从而引导中高纬度冷空气南侵,造成中国中东部气温偏低,甚至引发寒潮、暴雪、冻雨、沙尘暴等极端天气,向南输送的冷空气与中低纬度暖湿气流作用时还可能导致中国南方冬季出现低温雨雪冰冻灾害(郭其蕴,1994;丁一汇等,2004;陈文等,2013;Hu et al, 2015;Li et al,2021;Dong et al,2023)。

北半球大气环流现象与东亚冬季风存在广泛而密切的联系,北极涛动(AO)、乌拉尔山阻塞高压、高原高度场、东亚大槽、西伯利亚高压、阿留申低压、西太平洋副热带高压(以下简称西太副高)、南支槽等大气因子均可通过直接或间接影响东亚地区大气环流形势从而对东亚冬季风形成影响和调控(Wu and Wang, 2002;丁一汇等,2004;高辉,2007;贺圣平和王会军,2012;丁一汇,2013;Li et al,2019;彭京备等,2023)。同时,东亚冬季风变率中也存在海冰、海温等下垫面外强迫因子的信号影响,其中ENSO现象作为全球最强的海温年际变率信号,可通过热带海温异常激发罗斯贝波影响菲律宾附近低层大气气旋/反气旋式环流等途径,对东亚冬季风和中国冬季气候影响显著(陶诗言和张庆云,1998;穆明权和李崇银,1999;陈文,2002;袁媛等,2014)。厄尔尼诺年冬季,东亚大槽偏弱,西北太平洋附近对流层低层呈反气旋式环流异常,中国东南沿海地区受南风距平控制,一方面抑制冷空气自北向南推进,对东亚冬季风形成抑制作用,另一方面也有利于海上暖湿气流向中国南方地区大量输送造成降水偏多;而在多数拉尼娜年冬季,中国东部地区受北风距平控制,东亚冬季风易偏强,有利于寒潮爆发南侵影响中国,如2007/2008、2010/2011、2011/2012年冬季中国南方地区均在拉尼娜事件盛期时发生了严重的冰冻雨雪灾害(Wang et al,2000;穆明权,2001;Wang and Zhang, 2002;Kim et al,2017;陈文等,2018)。也有研究表明,ENSO冷暖位相对东亚冬季气候影响存在不完全对称性及不确定性,如ENSO冷暖事件所激发的西北太平洋气旋/反气旋式环流异常位置并不一致,东亚冬季风对拉尼娜的响应弱于厄尔尼诺,拉尼娜事件与冬季风强度间的统计关系并不稳定等(Wu et al,2010;徐霈强等,2016),袁媛等(2014)指出拉尼娜对冬季风和中国南方降水的影响在1980年前后发生了显著的年代际变化。除ENSO外,东印度洋海温偏高有利于加强局地对流,促使南支槽活跃,进而通过加强孟加拉湾向江南、华南地区的水汽输送影响中国冬季气候(彭京备,2012);在热带外地区,北大西洋海温异常能够通过激发中高纬大气遥相关波列东传影响欧亚阻塞高压活动与西伯利亚高压强度,对东亚冬季风强弱和中国冬季气温形成调制(李崇银和顾薇, 2010);夏季北极大气环流偶极型模态负位相和秋季北极海冰异常偏少则容易导致冬季西伯利亚高压偏强、中国北方地区气温偏低(Wu et al,2015;Yu and Wu, 2023)。

调控东亚冬季风和中国冬季气候的大气环流因子与外强迫因子种类多样、过程复杂,冬季风特征也存在显著的季节内变化,并往往伴随中国冬季气候的显著阶段性波动和突发性灾害,如2007/2008年冬季在2007年12月全国气温偏高背景下,2008年1月中旬至2月初发生历史罕见的大范围低温雨雪冰冻天气(高辉等,2008)。近3年中国冬季气温均发生了明显的季节内转折:2022年2月气温由前期大部偏暖转为大范围显著偏冷(支蓉和郑志海,2022);2022年12月除青藏高原外中国大部地区偏冷,至2023年2月转为大部地区气温偏高(李想和王永光,2023);2024年1月全国平均气温偏高1.0℃,2月突然转为偏低0.9℃(章大全和刘芸芸;2024)。然而在经历大幅度冷暖转折的情况下,这3年中国冬季平均气温距平分别偏低0.2℃、偏高0.2℃和偏高0.3℃,强烈的季节内变化难以通过季节平均尺度特征进行反映,但对防灾减灾意义极为重大。大量研究也从不同角度探讨了中国冬季季节内冷暖急转现象的发生规律、年代际变化、中高纬阻塞和西伯利亚高压等大气环流直接因素的影响、ENSO和海冰等因素的间接作用(Cohen et al,2014;聂羽等,2016;晏红明等,2023;Li et al,2021;Ding et al,2021),但就历年个例而言,冷暖转折的发生阶段和影响因素各有差异,如何实现季节内变化的有效预测仍是短期气候预测实际业务中所面临的关键挑战。

为不断加深对东亚冬季风变率及其影响的认识,近年来国家气候中心每年都及时开展冬季气候异常特征分析与成因诊断工作(韩荣青等,2021;支蓉和郑志海,2022;李想和王永光,2023;章大全和刘芸芸, 2024)。2024/2025年冬季,东亚冬季风和西伯利亚高压较常年同期偏强,但中国平均气温较常年同期略偏高;除新疆中南部、西南地区东南部、西北地区局部气温较常年同期偏低外,中国其余大部地区气温较常年同期偏高,气温季节内冷暖起伏较大,总体呈现前冬偏暖、后冬偏冷的特点;平均降水量较常年同期偏少41.1%,东部气候整体偏干,长江以南地区降水持续偏少,造成南方多地发生较为严重的气象干旱。本文从冬季北半球大气环流整体特征与季节内变化等角度,关注中国冬季平均气温略偏高但季节内阶段性特征显著、东部地区降水持续异常偏少等关键特征,对2024/2025年冬季中国气候异常成因进行探讨。

1 资料与方法气温和降水数据来自国家气象信息中心整编的“中国地面气象要素日值数据集”,选取其中1961年以来的中国区域2400个站点的逐日气温和降水观测数据,并进一步计算月平均和季节平均值(任芝花等,2012)。用于分析或计算各类指数的位势高度场、水平风场、海平面气压等资料源自美国国家环境预报中心和美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)发布的逐日和逐月大气环流再分析资料集(Kalnay et al, 1996),水平分辨率为2.5°×2.5°;海面温度数据使用美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的全球逐月海温资料(Reynolds et al, 2007),水平分辨率同为2.5°×2.5°。

本文分析中涉及多项国家气候中心用于监测东亚气候特征的关键指数,包括:东亚冬季风强度指数,由中低纬关键区(25°~35°N、80°~120°E)和中高纬关键区(50°~60°N、80°~120°E) 500 hPa对流层纬向风区域平均值的差值取标准化序列计算而得(朱艳峰,2008);西伯利亚高压强度指数,取关键区(40°~60°N、80°~120°E)范围内海平面气压面积加权平均值;南方涛动指数(SOI)为塔西提岛站与达尔文站海平面气压差的标准化值(Troup,1965);西太副高强度指数定义采用国家气候中心现行监测标准,详见刘芸芸等(2012);东亚槽强度指数通过30°~55°N、110°~170°E区域内500 hPa高度场槽线上各点位势高度之和,减去其中位势高度最大值,再加上其中位势高度最小值进行计算得到;AO指数定义为20°~90°N、0°~360°E区域内1000 hPa高度异常场经验正交函数分析第一模态的标准化时间系数;菲律宾反气旋指数定义为西北太平洋区域(10°~20°N、120°~150°E)平均海平面气压距平值;上述指数均为当前国家气候中心监测业务系统定义。

文中部分图形和指数序列图形通过国家气候中心开发的“气象灾害影响评估系统”及“气候监测预测分析系统(CIPAS3)”生成图形。文中对冬季年份表述如“2024/2025年冬季”指2024年12月至2025年2月,如无特别说明,所用气候值或常年值均为1991—2020年的同期平均值。

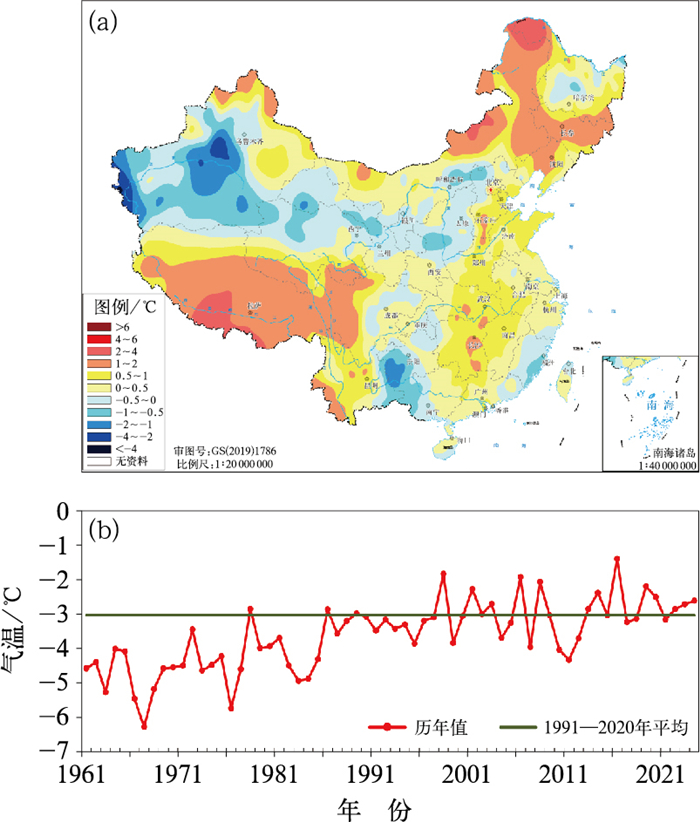

2 2024/2025年冬季中国主要气候异常特征 2.1 气温异常特征2024/2025年冬季,从全国平均气温距平空间分布上来看,新疆中南部、青海西北部、甘肃中部、陕西中部、内蒙古中南部、河北西北部、山西西南部局部、福建东南部、贵州西南部、云南东部、广西西部等地气温偏低0.5℃~2.0℃,其中新疆中部和西部局部偏低2.0℃~4.0℃;全国其余大部地区气温接近常年同期或偏高,其中黑龙江东南部、吉林大部、辽宁西北部、内蒙古东部、河北南部局部、湖北南部局部、湖南东部、云南西南部、四川西部、新疆北部局部、西藏大部等地偏高1.0℃~4.0℃(图 1a)。全国平均气温为-2.6℃, 较常年同期(-3.0℃)偏高0.4℃(图 1b)。

|

图 1 (a) 2024/2025年冬季中国平均气温距平空间分布,(b)1961/1962—2024/2025年冬季全国平均气温变化年际序列 Fig. 1 (a) Spatial distribution of mean temperature anomaly over China in the 2024/2025 winter and (b) interannual variation of mean temperature over China from the 1961/1962 winter to the 2024/2025 winter |

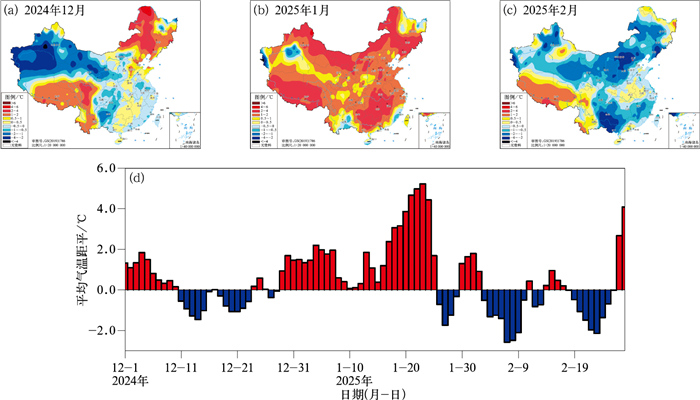

2024/2025年冬季全国气温波动显著,冷暖起伏较大,气温季节内变化总体呈现“前冬偏暖、后冬偏冷”的特征。逐月来看,2024年12月全国平均气温为-2.8℃,较常年同期(-3.0℃)偏高0.2℃;2025年1月平均气温为-3.2℃,较常年同期(-4.8℃)偏高1.6℃;2月平均气温为-1.7℃,较常年同期(-1.2℃)偏低0.5℃;其中1月气温偏高显著,为1961年以来同期历史第三暖。在逐月气温距平的空间分布上,2024年12月,西北地区大部、新疆大部、西南地区东部和华东中北部等地气温偏低,内蒙古东部、东北地区中南部、西南地区西部、西北地区南部、西藏大部气温偏高(图 2a);2025年1月,除福建东南部、云南东部、新疆中部和西部局部等地气温偏低外,其余大部地区气温偏高1.0℃以上,其中内蒙古大部、东北中南部、西北地区北部、新疆东北部、华东西南部、华中南部、华南西北部、西南地区东部、西藏大部偏高超过2.0℃(图 2b);2月除西南地区西部、西藏大部等地气温偏高外,全国其余地区气温以偏低为主,华北大部、内蒙古大部、西北地区大部、新疆大部、西南地区东部、华东南部、华中南部、华南中西部偏冷达1.0℃以上(图 2c)。从全国平均气温距平逐日演变来看(图 2d),2024年12月上旬偏暖,中旬偏冷,12月下旬至2025年1月下旬前期持续偏暖,1月下旬后期至2月气温冷暖波动频繁,其中2月以气温偏低为主。

|

图 2 2024/2025年冬季中国(a~c)逐月平均气温距平空间分布和(d)平均气温距平逐日演变序列 Fig. 2 (a-c) Spatial distribution of monthly mean temperature anomaly and (d) daily variation of mean temperature anomaly over China in the 2024/2025 winter |

根据国家气候中心监测,2024/2025年冬季,西藏区域平均气温为1961年以来历史同期第三高。全国有32个国家级气象观测站日降温幅度达到极端事件监测标准,其中四川壤塘(15.3℃)和甘肃临洮(13.8℃)、清水(12.6℃)、渭源(12.5℃)4个站降温幅度突破当地历史极值;辽宁苏家屯(-30.2℃)、甘肃肃北(-26.2℃)、湖南怀化(-4.9℃)3个站日最低气温突破当地历史极值。2024/2025年冬季有10次冷空气过程影响中国,接近常年同期(10.2次),包括一般型冷空气过程6次、强冷空气过程3次、全国型寒潮过程1次(表 1)。其中1月25—28日的全国型寒潮过程,影响范围较广、降温幅度大,综合强度为2000年以来1月第四强,为2024/2025年冬季最强冷空气过程。受此次全国型寒潮过程影响,北方和中东部地区出现大幅降温,过程最大降温幅度超过8℃的影响面积达653.5万km2,超过14℃的影响面积达109.0万km2;低温和雨雪天气给农业、能源、交通及城市运行和人民生活均带来不利影响。

|

|

表 1 2024/2025年冬季中国冷空气过程 Table 1 Cold air events over China in the 2024/2025 winter |

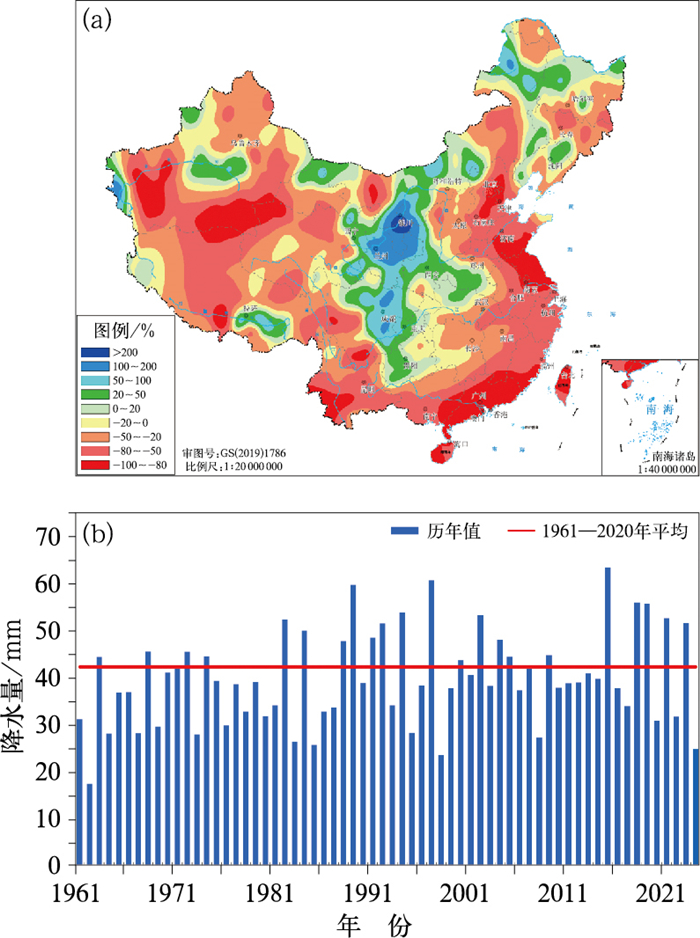

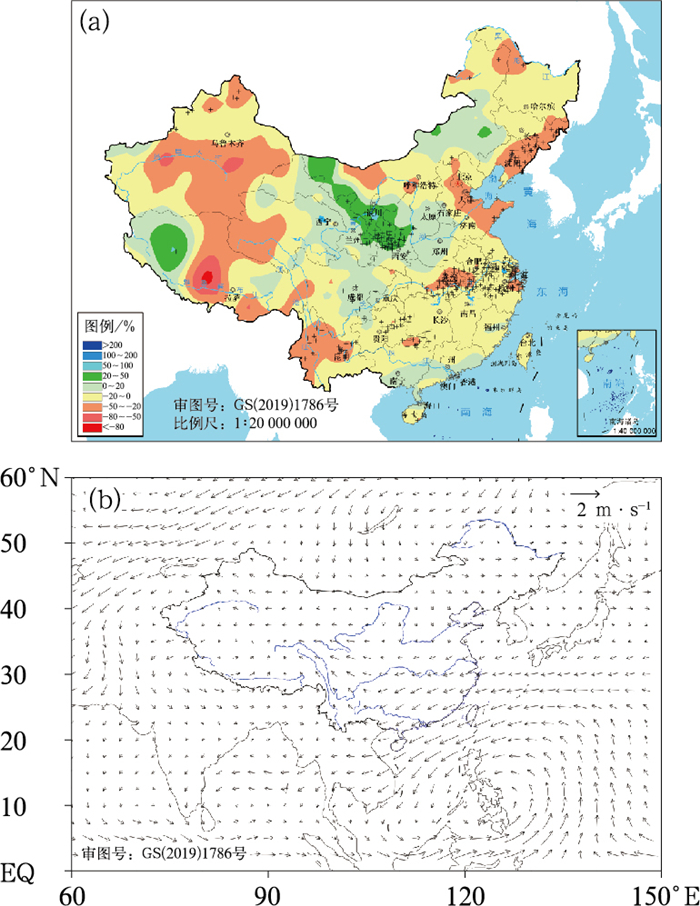

2024/2025年冬季全国降水以偏少为主(图 3a),与常年同期相比,内蒙古中部和东北部、东北地区西北部和南部局部、西北地区中东部、西南地区东部、河南南部、湖北北部、新疆中部和西部局部、西藏东南部等地降水量偏多2成以上,局部偏多5成至1倍;全国其余大部地区降水偏少,其中华北东部、华东大部、华南大部、西南地区南部及西藏中北部、南疆等地偏少5成以上,北京中东部、天津、河北中部、山东南部、江苏大部、福建南部、广东大部、广西东部、云南西南部、四川南部等地偏少达8成以上。冬季全国平均降水量为24.9 mm,较常年同期(42.3 mm)偏少41.1%,为1961年以来历史同期第三少,仅多于1962/1963年(17.7 mm)和1998/1999年(23.7 mm)(图 3b)。广东、江苏降水量为1961年以来历史同期最少,北京、江西、广西、福建、上海、浙江为第二少,安徽为第三少。

|

图 3 (a) 2024/2025年冬季中国降水量距平百分率空间分布,(b)1961/1962—2024/ 2025年冬季全国平均降水量变化年际序列 Fig. 3 (a) Spatial distribution of precipitation anomaly percentage over China in the 2024/2025 winter and (b) interannual variation of average precipitation over China from the 1961/1962 winter to the 2024/2025 winter |

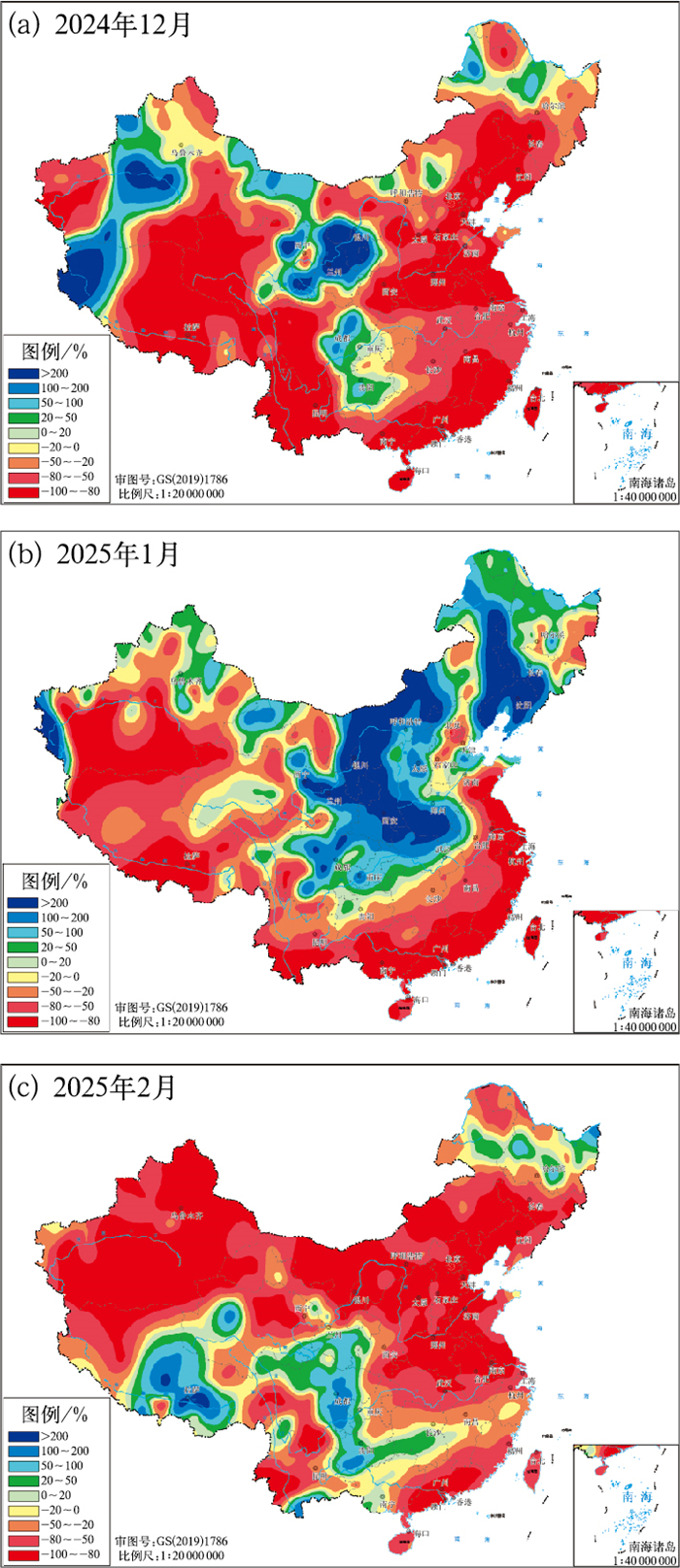

冬季各月全国平均降水量持续较常年同期显著偏少,分月来看,2024年12月全国平均降水量为5.3 mm,较常年同期(11.9 mm)偏少55.5%,内蒙古西部、西北地区中东部、西南地区东北部、新疆中部、西藏西部等地降水量偏多5成以上,全国其余大部地区降水量偏少5成以上(图 4a)。2025年1月降水量为8.9 mm,较常年同期(14.3 mm)偏少37.8%,中国东部地区降水呈“北多南少”空间分布,内蒙古大部、东北中南部、华北西部、西北地区中东部、华中北部、西南地区北部等地降水量偏多5成以上,华北东部、华东大部、华中南部、华南、西南地区中南部、西北地区西部、新疆大部、西藏大部等地降水量偏少5成以上(图 4b)。2月降水量为10.6 mm,较常年同期(16.3 mm)偏少35.0%。除东北地区北部局部、西北地区东南部、西南地区中北部、华中西南部、西藏中部等地降水较常年同期偏多外,全国其余大部地区降水偏少(图 4c)。

|

图 4 2024/2025年冬季逐月中国降水量距平百分率空间分布 Fig. 4 Spatial distribution of monthly precipitation anomaly percentage over China in the 2024/2025 winter |

北方黄河中游以东地区2024年12月和2025年2月降水量明显偏少,2025年1月降水量偏多,华东大部、华中南部、华南和西南地区南部冬季持续降水量偏少。根据国家气候中心监测显示:2025年1月25—28日受全国型寒潮过程影响,北方大部地区出现降雪,贵州、河南、湖北等地出现雨夹雪,江苏、浙江、广西、广东、湖南、江西等地出现降雨;上述大部地区累计降水量为5~25 mm,河南东南部、湖北东部和安徽西部等地超过25 mm。2024年12月下旬起华东、华中、华南和西南地区南部等地气象干旱逐渐发展,华南和长江中下游等地11个省(自治区、直辖市)干旱面积在2025年1月下旬达到峰值,其中1月22日中旱及以上面积(141.8万km2)和重旱及以上面积(117万km2)均达到最大,1月23日特旱面积达到最大(72.1万km2),其后受1月下旬至2月南方多次降水过程影响,华中、华东西部气象干旱得到明显缓解,但华南地区气象干旱仍持续发展。截至冬季结束(2025年2月28日),华南中东部及江苏、安徽东部、河北中部、云南西南部等地存在中度及以上等级气象干旱,局部特旱。

3 2024/2025年冬季北半球大气环流及冬季风活动特征 3.1 北半球大气环流特征从2024/2025年冬季平均500 hPa位势高度距平场来看(图 5a),欧洲东部至远东地区位势高度场整体偏高,东亚东部地区自北向南呈“+-+”位势高度场距平分布,东亚中纬度沿岸受高度场负距平控制。在低层风场上(图 5b),日本海西北侧、菲律宾至中国南海地区均呈气旋式环流异常,受此影响,我国北方地区及长江以南地区均受显著偏北风控制,自西北太平洋向我国东部地区的水汽输送异常偏弱,导致东部地区冬季降水整体偏少。

|

图 5 2024/2025年冬季(a)北半球500 hPa位势高度场(等值线,单位:gpm)及距平场(填色),(b)850 hPa风场距平 Fig. 5 (a) The 500 hPa geopotential height (contour, unit: gpm) and anomaly (colored) in the Northern Hemisphere, and (b) 850 hPa horizontal wind anomaly in the 2024/2025 winter |

2024/2025年冬季大气环流阶段性特征变化显著,季节内中高纬度环流变化基本与中国气温冷暖变化相匹配。逐月来看,2024年12月欧亚中高纬环流呈“两槽一脊”型特征,乌拉尔山北侧、鄂霍次克海南部至日本海上空受高度场负距平控制,贝加尔湖上空为正距平(图 6a);中纬度地区自中亚东部至东亚沿岸位势高度场呈纬向带状偏低区,对应于中亚槽和东亚槽偏强,环流经向度较大,有利于影响中国的西路和东路冷空气阶段性活跃,导致12月中国西部地区和东南沿海地区气温偏低(图 2a),月内中国平均气温呈下降趋势(图 2d)。2025年1月,巴尔喀什湖—贝加尔湖—鄂霍次克海受正位势高度距平控制,中亚至中国西部地区位势高度场由12月的偏低转为偏高,东亚沿岸负距平较12月减弱(图 6b),环流形势总体有利于中国大部气温回暖,造成1月中国平均气温较常年同期显著偏高(图 2b)。2月,北极上空位势高度场呈显著正距平,有利于极区冷空气南下;欧亚中高纬位势高度距平场呈“西高东低”型分布特征,其中乌拉尔山上空正距平区显著增强,范围和强度为该年冬季最大、最强阶段,贝加尔湖东侧至中国长江以北地区上空受位势高度场负距平控制(图 6c),环流经向度较1月明显加强,导致中东部大部地区气温偏低(图 2c)。

|

图 6 2024/2025年冬季逐月北半球500 hPa位势高度场(等值线,单位:gpm)及距平场(填色) Fig. 6 Monthly mean 500 hPa geopotential height (contour, unit: gpm) and anomaly (colored) in the Northern Hemisphere in the 2024/2025 winter |

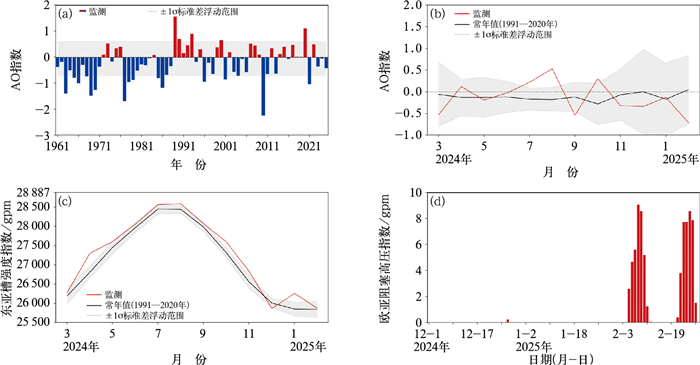

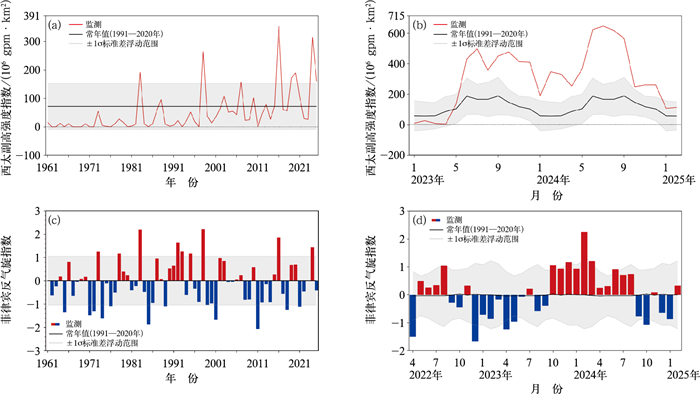

极地与欧亚中高纬关键环流系统监测显示,2024/2025年冬季AO平均指数呈弱的负位相(图 7a),其中2024年12月呈负位相,2025年1月接近正常,2月再次转为负位相并达到该年冬季负位相最强阶段(图 7b)。东亚槽2024年12月较常年同期略偏强,2025年1月转为明显偏弱,2月较1月出现一定增强(图 7c)。1月AO与东亚槽的同时减弱伴随着影响中国的冷空气势力阶段性偏弱,有利于1月气温大幅回暖。此外,2024年12月至2025年1月欧亚地区阻塞高压并未出现显著活动,但在2月上旬和2月下旬分别出现两次明显活动增强(图 7d),在上游阻塞形势与极地AO显著负位相的共同影响下,2月中国中东部地区冷空气活动增强、气温明显降低。

|

图 7 (a) 1961/1962—2024/2025年冬季AO指数年际序列,(b, c)2024年3月至2025年2月(b)AO指数和(c)东亚槽强度指数逐月序列及(d)2024/2025年冬季欧亚阻塞高压指数逐日监测 Fig. 7 (a) Interannual variation of Arctic Oscillation index from the 1961/1962 winter to the 2024/2025 winter, (b, c) monthly evolution of (b) Artic Oscillation index and (c) East Asian trough intensity index from March 2024 to February 2025 and (d) daily variation of Eurasian blocking high index in the 2024/2025 winter |

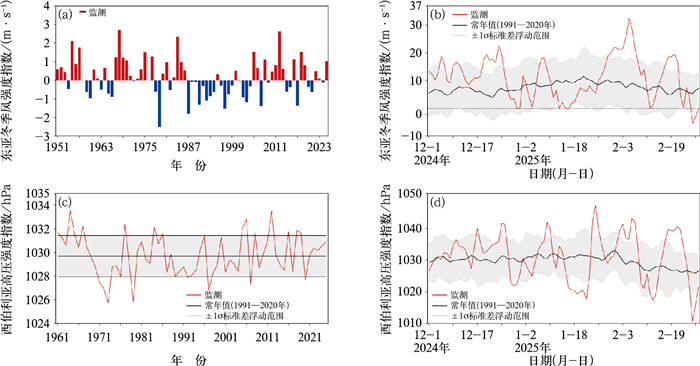

根据国家气候中心监测,2024/2025年冬季东亚冬季风指数为1.04(图 8a),西伯利亚高压指数冬季平均值为1030.9 hPa,较常年(1029.7 hPa)偏强,超过0.5倍标准差(图 8c),表明2024/2025年东亚冬季风较常年同期偏强。此外,2024/2025年东亚冬季风和西伯利亚高压均相较2023/2024年冬季明显偏强(图 8a,8c),但冬季全国平均气温则较2023/2024年冬季略偏高(图 1b)。具体而言,2023/2024年冬季逐月全国平均气温距平分别为+0.3℃(12月)、+1.0℃(1月)和-0.9℃(2月),而2024/2025年则为+0.2℃(12月)、+1.6℃(1月)和-0.5℃(2月),其中最明显的差异在于2025年1月气温异常偏高,达到1961年以来的历史同期第三暖。2024/2025年冬季北半球大气环流与中国气候异常均呈现较强季节内变化,而季节平均尺度上冬季风强度与全国平均气温异常特征的不匹配关系同样也与两者阶段性变化关系密切,冬季风和西伯利亚高压在2024/2025年冬季经历了多次季节内波动,在2024年12月中下旬、2025年1月下旬末期至2月两者均处于偏强阶段,而在2024年12月下旬末期至2025年1月下旬前期两者均较常年同期偏弱(图 8b,8d),以上冬季风的阶段性变化特征均与2024/2025年冬季全国平均气温冷暖起伏阶段基本对应(图 2d)。在2024/2025年冬季全国10次冷空气过程中,有7次发生在2024年12月中下旬和2025年1月下旬末期至2月这两个西伯利亚高压与冬季风偏强阶段中(表 1),其中1月25—28日发生的2024/2025年冬季最强冷空气过程与1月下旬末期西伯利亚高压与冬季风指数由偏弱迅速转为偏强过程相对应。

|

图 8 (a,b)东亚冬季风强度指数和(c,d)西伯利亚高压强度指数的(a,c)冬季平均值历年序列及(b,d)2024/2025年冬季逐日序列 Fig. 8 (a, c) Interannual variation of the average value in winter and (b, d) daily variation in the 2024/2025 winter of (a, b) East Asia winter monsoon intensity index and (c, d) Siberian high intensity index |

2024/2025年冬季,相对于季节平均气温较常年同期略偏高(0.4℃)、季节内起伏显著,降水异常偏少的特征则更为显著且持续,尤其在长江以南地区引发了严重的干旱。以往研究表明,冬季处于拉尼娜事件背景时,西北太平洋低层往往呈现异常气旋式环流,使得中国东部沿海地区受偏北风气流控制,从而造成南方地区降水偏少(陈文,2002;王林和冯娟,2011),也有研究表明西北太平洋大气环流异常在拉尼娜与厄尔尼诺事件背景下并非完全相反(Wu et al,2010;Wang et al,2012),并存在明显的年代际变化(袁媛等,2014)。2024/2025年冬季赤道中东太平洋拉尼娜型海温异常前期发展缓慢,峰值强度较弱,拉尼娜状态(Niño3.4指数低于-0.5℃)维持时间短暂,但低纬度地区的大气异常响应及中国东部地区降水明显偏少的特征则与拉尼娜事件的典型影响较为一致。

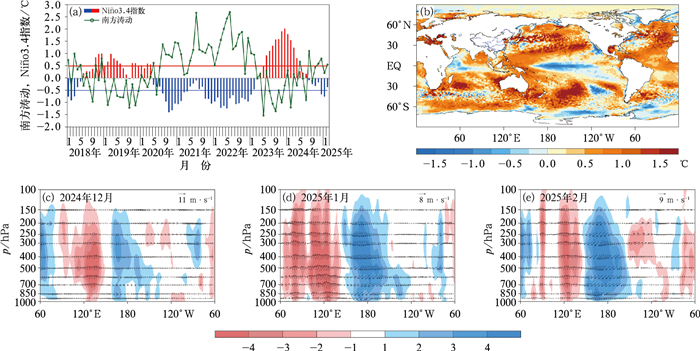

国家气候中心监测显示,自2024年8月起,赤道中东太平洋Niño3.4指数下降至0℃以下,随后秋季Niño3.4指数呈波动下降趋势,但赤道中东太平洋冷海温发展速率较慢;12月Niño3.4指数快速下降至-0.66℃,赤道中东太平洋进入拉尼娜状态,并在2025年1月进一步下降至-0.76℃,达到本次冷水状态峰值;2月冷海温出现减弱,Niño3.4指数回升至-0.37℃,赤道中东太平洋重新回到中性偏冷状态(图 9a)。从冬季海表温度距平场上来看(图 9b),冷海温中心偏向于赤道中太平洋,赤道东太平洋冷海温异常不强(Niño3.4指数冬季平均值为-0.60℃),同时赤道西太平洋海温显著偏暖,赤道中太平洋与西太平洋间存在较强的纬向海温异常梯度。虽然2024/2025年冬季赤道中东太平洋拉尼娜状态的峰值较弱,持续时间仅有2个月,并未形成一次拉尼娜事件,但是低纬度地区大气对拉尼娜型海温的响应较为显著。从赤道地区来看,2024年10月至2025年2月期间SOI均处于正位相,2024年12月至2025年1月SOI指数分别为0.80、0.21和0.55,呈现与Niño3.4指数的反向变化(图 9a);冬季各月沃克环流均呈现赤道中太平洋180°附近为异常下沉支、赤道西太平洋120°E附近为异常上升支的纬向环流结构(图 9c~9e),赤道地区大气持续表现出对赤道中东太平洋拉尼娜型海温的典型响应。

|

图 9 (a) 2018年1月至2025年2月Niño3.4指数和南方涛动指数逐月演变序列,(b~e)2024/2025年冬季(b)全球平均海面温度距平空间分布,(c~e)逐月赤道地区(5°S~5°N)沃克环流距平(填色,单位:10-2 Pa·s-1)和风场(风矢) Fig. 9 (a) Monthly Niño3.4 index and standardized Southern Oscillation index from January 2018 to February 2025, (b) spatial distribution of sea surface temperature anomaly in the 2024/2025 winter, and (c-e) Walker circulation along the equator (5°S-5°N) (colored, unit: 10-2 Pa·s-1) and wind (wind vector) in the 2024/2025 winter |

在西北太平洋地区,2024年12月至2025年2月菲律宾至南海地区850 hPa低层风场距平呈现较明显的气旋式环流异常(图 10),与冬季平均特征一致(图 5b)。根据国家气候中心ENSO事件定义,1980年以来共有13个冬季处于拉尼娜事件背景,分别为1984/1985年、1988/1989年、1995/1996年、1998/1999年、1999/2000年、2000/2001年、2007/2008年、2010/2011年、2011/2012年、2017/2018年、2020/2021年、2021/2022年、2022/2023年,将这13个冬季中国降水距平百分率和850 hPa距平风场进行合成(图 11)。在典型拉尼娜事件冬季,中国中东部地区降水呈“西北多、东部少”的分布特征,西北地区东部降水偏多区域、长江中下游和东北地区南部等地的降水偏多区域通过了0.1的显著性水平检验(图 11a);对流层低层风场以菲律宾为中心呈气旋式环流异常,中国东部地区总体表现为北风距平分量控制,长江及其以南地区东北风距平特征显著(图 11b)。可以看出,2024/2025年冬季中国降水空间分布格局和西北太平洋至东亚沿岸低层风场异常特征与典型拉尼娜事件冬季的影响具有较高的一致性。其中西北太平洋持续性的气旋式环流异常体现了低纬度大气对赤道中东太平洋冷海温的响应,导致中国东部地区冬季总体受东北风异常控制,减弱了来自海上的暖湿气流输送,是2024/2025年冬季东部地区降水偏少的主要成因之一。

|

图 10 2024/2025年冬季逐月850 hPa风场距平场 Fig. 10 Monthly mean 850 hPa horizontal wind anomaly in the 2024/2025 winter |

|

图 11 拉尼娜事件冬季(a)中国降水距平百分率与(b)850 hPa风场合成 注:图a中“+”区域表示降水合成通过了0.1的显著性水平检验。 Fig. 11 Composites of (a) precipitation anomaly percentage over China and (b) 850 hPa horizontal wind anomaly in winter during La Niña events |

2024/2025年冬季西太副高强度较常年同期偏强约1倍标准差,但这种偏强特征与西太副高年代际增强趋势密切相关。从指数历史同期序列来看,21世纪以来冬季西太副高强度呈现显著增强趋势,其中2015年以后冬季西太副高强度总体强于2000—2010年(图 12a)。从副高强度的逐月演变来看(图 12b),2024年夏季西太副高的异常偏强,进入秋季后其异常强度出现了快速下降,进入冬季前期(12月)降至略高于1倍标准差,2025年1—2月进一步减弱至偏强1倍标准差以内,与之相对应,1—2月菲律宾至南海地区的气旋式环流异常特征也明显强于2024年12月(图 10)。表明在年代际偏强背景下,虽然2024/2025年冬季西太副高总体偏强,但相较于前期夏秋季出现了明显减弱,2024—2025年秋冬季西太副高强度整体处于下降区间,与SOI指数出现对拉尼娜型海温的响应并转向持续正位相在时段上基本一致。此外,菲律宾反气旋指数在冬季表现为弱的负位相(图 12c),在2024—2025年秋冬季的6个月中有4个月呈现较显著负位相(2024年9月、10月、12月和2025年1月,图 12d),其余2个月处于接近正常(2024年11月)或很弱的正位相(2025年2月),表明菲律宾东侧的西北太平洋区大气也出现了拉尼娜型海温背景下的对应特征。与处于厄尔尼诺背景的2023/2024年冬季相比,2024/2025年冬季西太副高强度和菲律宾反气旋指数的年际增量均为显著的下降趋势(图 12a,12c),呈现在拉尼娜和厄尔尼诺背景下低纬度大气相反的响应趋向。

|

图 12 (a,b)西太副高强度指数和(c,d)菲律宾反气旋指数的(a,c)冬季平均值历年序列及(b,d)逐月序列 Fig. 12 (a, c) Interannual variation of the average value in winter and (b, d) monthly evolution (a, b) western Pacific subtropical high intensity index and (c, d) Philippine anti-cyclone index |

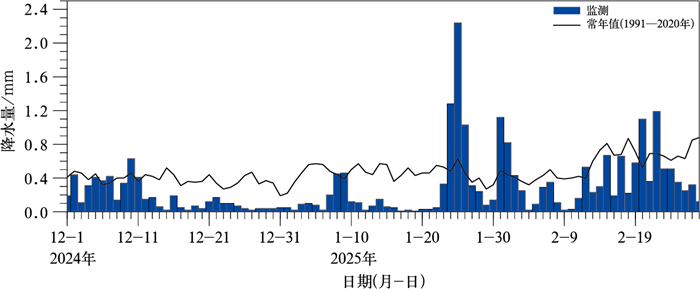

在北半球冬季,副热带西风急流受地形影响绕过青藏高原形成的南支槽也是影响中国南方降水的重要环流系统,其东移过程一般伴随着北印度洋向中国南方地区的水汽输送增强(索渺清和丁一汇,2009)。南支槽偏强年孟加拉湾北部多呈现气旋式环流异常,其外围的西南风气流向华南地区延伸,加强海上暖湿气流向中国南方地区输送并造成降水增多(彭京备,2012;Li et al,2017)。但在2024/2025年冬季,孟加拉湾北部至青藏高原东侧低层风场则表现为反气旋式环流异常(图 5b),这种特征在2024年12月至2025年2月期间持续维持(图 10),孟加拉湾北部上空受东风距平控制,配合南海地区气旋式环流异常,中南半岛受偏东北风气流控制,南支槽活动持续偏弱,自印度洋向中国南方地区的水汽输送持续偏差。总体而言,2024/2025年冬季,自印度洋、南海和西北太平洋的水汽输送条件均持续偏弱,直接导致了中国东部地区降水持续偏少;同时由于缺乏充沛的暖湿气流配合,即使在冬季风偏强、冷空气活跃的阶段也难以出现大范围、长时间的雨雪冰冻天气,这也是2024/2025年冬季风强度偏强但气温偏高的原因之一。水汽输送持续偏差的影响下,2024年12月和2025年2月110°E以东地区降水异常偏少,2025年1月虽然西北地区中东部、西南地区东北部、内蒙古、东北、华北西部和华中北部等地降水较常年同期偏多,但这主要是来自1月下旬全国型寒潮天气所伴随的雨雪过程的影响。从2024/2025年冬季全国平均降水量逐日变化来看(图 13),冬季绝大部分时间降水量均低于常年值;就1月而言,1—23日的日平均降水量基本均明显低于常年,仅在24—27日出现了短暂的降水峰值,与25—28日的全国型寒潮过程时段相对应。

|

图 13 2024/2025年冬季中国平均降水量逐日监测及历史同期气候平均值 Fig. 13 Daily monitoring of the average precipitation in China during the 2024/2025 winter and historical climatic average values |

本文利用中国2400个站的观测数据和NCEP再分析资料,分析了2024/2025年冬季中国气温和降水的气候异常特点、北半球大气环流异常及东亚冬季风活动特征,讨论了导致冬季中国东部地区降水持续异常偏少的主要成因。

2024/2025年冬季,中国季节平均气温为-2.6℃, 较常年同期偏高0.4℃,西南地区东南部、西北地区西部和新疆中南部等地气温偏低1.0℃以上,内蒙古东部、东北中南部、西南地区西北部和西藏大部等地气温偏高超过1.0℃。季节内气温冷暖起伏较大,总体呈现前冬暖、后冬冷的特征,其中2025年1月为该年冬季偏暖最显著月份,气温较常年同期偏高了1.6℃,为1961年以来的历史同期第三暖。冬季全国平均降水量仅24.9 mm,较常年同期偏少41.1%,为1961年以来历史同期第三少;除西北地区中东部、西南地区东部、内蒙古中部和东北部等地降水较常年同期偏多外,全国其余大部地区降水量普遍偏少2成以上;除1月受下旬全国寒潮天气过程影响造成北方地区降水偏多外,东部地区冬季降水持续偏少,长江中下游至华南等地发生较重气象干旱。

2024/2025年冬季拉尼娜型海温强度和持续性均较弱的背景下,低纬度大气仍呈现出与典型拉尼娜事件冬季相近的显著响应,是中国东部地区降水持续显著偏少、南方地区出现气象干旱的重要影响因素之一。2024年夏秋季赤道中东太平洋海温由暖转冷进程缓慢,2024年12月至2025年1月短暂进入拉尼娜状态,并未形成一次拉尼娜事件,总体冬季拉尼娜型海温峰值偏弱、持续时间短暂。但赤道地区的SOI指数、沃克环流异常及西北太平洋低层风场异常均体现出了冬季低纬度大气对拉尼娜型海温的持续且显著的响应。具体来看,虽然冬季赤道中东太平洋冷海温强度偏弱,但由于冷海温中心偏向中太平洋,海洋性大陆地区海温显著偏暖,赤道西太平洋与中太平洋间“西暖东冷”的海温异常梯度较为显著,因而有利于激发大气对海温的响应。在此背景下,冬季各月菲律宾至中国南海低层风场均呈现气旋式环流异常特征,导致长江以南地区持续受北风距平控制,水汽输送条件持续偏差。此外,孟加拉湾北部持续呈反气旋式环流异常,南支槽活动持续偏弱,来自印度洋的西南方向水汽输送同样偏弱,与南海地区的气旋式环流异常形成叠加效应,导致冬季整体缺乏热带暖湿空气来源。同时,日本至远东地区受气旋式环流异常控制,长江以北地区出于其外围偏北风气流控制,也不利于来自北太平洋的水汽向北方地区输送。上述因素均导致中国南部或东部海上的水汽输送偏弱,从而使2024/2025年冬季东部地区降水持续异常偏少。

通常冬季风偏强对应于西伯利亚高压和东亚大槽均偏强,有利于冷空气向南入侵造成气温偏低(朱艳峰,2008),而2024/2025年东亚冬季风偏强,全国平均气温则较常年同期略偏高,二者在季节平均尺度上并不匹配。而从季节内阶段性变化来看,2024年12月东亚槽、中亚槽和西伯利亚高压偏强,AO呈负位相,月内气温由暖转冷;2025年1月东亚槽、中亚槽和西伯利亚高压转为为偏弱,AO接近正常,气温大幅回暖;1月底至2月,乌拉尔山阻塞活动、西伯利亚高压及AO负位相均出现明显增强,导致2月冷空气活动增强、气温由暖转冷;期间东亚季风系统的阶段性增强/减弱与气温冷暖起伏基本相对应。同时由于2024/2025年冬季中国东部地区水汽输送条件持续偏差,导致“冷干”阶段未出现持续性低温雨雪天气,继而在“暖干”阶段回温迅速,导致2024/2025年冬季风强度总体偏强背景下中国平均气温略偏高。值得注意的是,全球变暖影响下中国冬季气温呈明显上升趋势,自2013年以来的12个冬季中国平均气温再未出现显著偏低年份,其中冬季风偏强的2015/2016年、2017/2018年、2018/2019年、2021/2022年冬季中国平均气温虽然在12年中相对偏低,但也仅为接近常年同期水平(图 1b,图 8a)。中国气象局气候变化中心(2024)指出,中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,升温速率高于同期全球水平。从近12年来看,全球增温趋势对中国冬季气温的影响愈发明显,即使冬季风强度偏强也难以引起冬季平均气温显著偏低,如何综合年代际趋势与年际信号将成为新时期短期气候预测的新挑战。

调控东亚冬季风与中国气候异常的影响因子众多、机制复杂,不同年份的主导因素与因子间协同影响机制不尽相同。例如Wu et al(2011;2015)研究表明,秋冬季北极海冰偏少可通过负反馈机制和平流层-对流层相互作用造成冬季西伯利亚高压与东亚冬季风偏强;这种机制受夏季北极大气环流偶极子型(AD型)模态的调控,夏季AD型负位相有利于加强冬季环流对北极海冰减少的负反馈响应,而AD型正位相下响应关系则具有较大不确定性。根据NOAA监测显示,2024—2025年秋冬季逐月北极海冰密集度在去除线性趋势后总体接近常年,北极海冰年际异常信号不显著;同时2024年夏季北极海表面气压场呈AD型模态正位相状态,此背景下负反馈响应往往不典型。2024/2025年冬季西伯利亚高压与东亚冬季风偏强及后冬时段中国气温阶段性转冷是否与北极海冰变化存在关联还有待进一步研究探讨。

陈文, 2002. El Niño和La Niña事件对东亚冬、夏季风循环的影响[J]. 大气科学, 26(5): 595-610. Chen W, 2002. Impacts of El Niño and La Niña on the cycle of the East Asian winter and summer monsoon[J]. Chin J Atmos Sci, 26(5): 595-610 (in Chinese).

|

陈文, 丁硕毅, 冯娟, 等, 2018. 不同类型ENSO对东亚季风的影响和机理研究进展[J]. 大气科学, 42(3): 640-655. Chen W, Ding S Y, Feng J, et al, 2018. Progress in the study of impacts of different types of ENSO on the East Asian monsoon and their mechanisms[J]. Chin J Atmos Sci, 42(3): 640-655 (in Chinese).

|

陈文, 魏科, 王林, 等, 2013. 东亚冬季风气候变异和机理以及平流层过程的影响[J]. 大气科学, 37(2): 425-438. Chen W, Wei K, Wang L, et al, 2013. Climate variability and mechanisms of the East Asian winter monsoon and the impact from the stratosphere[J]. Chin J Atmos Sci, 37(2): 425-438 (in Chinese).

|

丁一汇, 2013. 中国气候[M]. 北京: 科学出版社: 576. Ding Y H, 2013. Chinese Climate[M].

Beijing: Science Press: 576 (in Chinese).

|

丁一汇, 李崇银, 何金海, 等, 2004. 南海季风试验与东亚夏季风[J]. 气象学报, 62(5): 561-586. Ding Y H, Li C Y, He J H, et al, 2004. South China Sea monsoon experiment (SCSMEX) and the East-Asian monsoon[J]. Acta Meteor Sin, 62(5): 561-586 (in Chinese).

|

高辉, 2007. 东亚冬季风指数及其对东亚大气环流异常的表征[J]. 气象学报, 65(2): 272-279. Gao H, 2007. Comparison of four East Asian winter monsoon indices[J]. Acta Meteor Sin, 65(2): 272-279 (in Chinese). DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2007.02.013

|

高辉, 陈丽娟, 贾小龙, 等, 2008. 2008年1月我国大范围低温雨雪冰冻灾害分析Ⅱ.成因分析[J]. 气象, 34(4): 101-106. Gao H, Chen L J, Jia X L, et al, 2008. Analysis of the severe cold surge, ice snow and frozen disasters in South China during January 2008:Ⅱ.Possible climatic causes[J]. Meteor Mon, 34(4): 101-106 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2008.04.013

|

郭其蕴, 1994. 东亚冬季风的变化与中国气温异常的关系[J]. 应用气象学报, 5(2): 218-225. Guo Q Y, 1994. Relationship between the variations of East Asian winter monsoon and temperature anomalies in China[J]. Quart J Appl Meteor, 5(2): 218-225 (in Chinese).

|

韩荣青, 石柳, 袁媛, 2021. 2020/2021年冬季中国气候冷暖转折成因分析[J]. 气象, 47(7): 880-892. Han R Q, Shi L, Yuan Y, 2021. Analysis on the causes of cold and warm transition in China during the winter of 2020/2021[J]. Meteor Mon, 47(7): 880-892 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.07.011

|

贺圣平, 王会军, 2012. 东亚冬季风综合指数及其表达的东亚冬季风年际变化特征[J]. 大气科学, 36(3): 523-538. He S P, Wang H J, 2012. An integrated East Asian winter monsoon index and its interannual variability[J]. Chin J Atmos Sci, 36(3): 523-538 (in Chinese).

|

李崇银, 顾薇, 2010. 2008年1月乌拉尔阻塞高压异常活动的分析研究[J]. 大气科学, 34(5): 865-874. Li C Y, Gu W, 2010. An analyzing study of the anomalous activity of blocking high over the Ural Mountains in January 2008[J]. Chin J Atmos Sci, 34(5): 865-874 (in Chinese).

|

李想, 王永光, 2023. 2022/2023年冬季北半球大气环流特征及对我国天气气候的影响[J]. 气象, 49(7): 881-891. Li X, Wang Y G, 2023. Atmospheric circulation characteristics of Northern Hemisphere in winter 2022/2023 and its impact on weather and climate of China[J]. Meteor Mon, 49(7): 881-891 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.060801

|

刘芸芸, 李维京, 艾孑兑秀, 等, 2012. 月尺度西太平洋副热带高压指数的重建与应用[J]. 应用气象学报, 23(4): 414-423. Liu Y Y, Li W J, Ai W X, et al, 2012. Reconstruction and application of the monthly western Pacific subtropical high indices[J]. J Appl Meteor Sci, 23(4): 414-423 (in Chinese).

|

穆明权, 2001. 东亚冬季风异常与ENSO循环关系的进一步研究[J]. 气候与环境研究, 6(3): 273-285. Mu M Q, 2001. A further research on the cyclic relationship between anomalous East-Asian winter monsoon and ENSO[J]. Climatic Environ Res, 6(3): 273-285 (in Chinese).

|

穆明权, 李崇银, 1999. 东亚冬季风年际变化的ENSO信息Ⅰ.观测资料分析[J]. 大气科学, 23(3): 276-285. Mu M Q, Li C Y, 1999. ENSO signals in the interannual variability of East-Asian winter monsoon.Part Ⅰ: observed data analyses[J]. Chin J Atmos Sci, 23(3): 276-285 (in Chinese).

|

聂羽, 孙冷, 王东阡, 等, 2016. 2015/2016年前冬至隆冬北半球中高纬度暖冷急转及环流特征初析[J]. 气象, 42(10): 1223-1229. Nie Y, Sun L, Wang D Q, et al, 2016. Possible causes for the sudden drop of air temperature in the Northern Hemisphere from early to mid winter[J]. Meteor Mon, 42(10): 1223-1229 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.10.006

|

彭京备, 2012. 东印度洋海温对中国南方冬季降水的影响[J]. 气候与环境研究, 17(3): 327-338. Peng J B, 2012. Influence of the sea surface temperature in the eastern Indian Ocean on the wintertime rainfall in the southern part of China[J]. Climatic Environ Res, 17(3): 327-338 (in Chinese).

|

彭京备, 孙淑清, 陈伯民, 2023. 乌拉尔阻塞高压的维持发展及其与2020/2021年冬季强寒潮活动的关系[J]. 大气科学, 47(5): 1421-1433. Peng J B, Sun S Q, Chen B M, 2023. Maintenance and development of Ural blocking high and its relationship with severe cold wave activities in 2020/2021 winter[J]. Chin J Atmos Sci, 47(5): 1421-1433 (in Chinese).

|

任芝花, 余予, 邹凤玲, 等, 2012. 部分地面要素历史基础气象资料质量检测[J]. 应用气象学报, 23(6): 739-747. Ren Z H, Yu Y, Zou F L, et al, 2012. Quality detection of surface historical basic meteorological data[J]. J Appl Meteor Sci, 23(6): 739-747 (in Chinese).

|

索渺清, 丁一汇, 2009. 冬半年副热带西风南支槽结构和演变特征研究[J]. 大气科学, 33(3): 425-442. Suo M Q, Ding Y H, 2009. The structures and evolutions of the wintertime southern branch trough in the subtropical westerlies[J]. Chin J Atmos Sci, 33(3): 425-442 (in Chinese).

|

陶诗言, 张庆云, 1998. 亚洲冬夏季风对ENSO事件的响应[J]. 大气科学, 22(4): 399-407. Tao S Y, Zhang Q Y, 1998. Response of the Asian winter and summer monsoon to ENSO events[J]. Sci Atmos Sin, 22(4): 399-407 (in Chinese).

|

王林, 冯娟, 2011. 我国冬季降水年际变化的主模态分析[J]. 大气科学, 35(6): 1105-1116. Wang L, Feng J, 2011. Two major modes of the wintertime precipitation over China[J]. Chin J Atmos Sci, 35(6): 1105-1116 (in Chinese).

|

徐霈强, 冯娟, 陈文, 2016. ENSO冷暖位相影响东亚冬季风与东亚夏季风联系的非对称性[J]. 大气科学, 40(4): 831-840. Xu P Q, Feng J, Chen W, 2016. Asymmetric role of ENSO in the link between the East Asian winter monsoon and the following summer monsoon[J]. Chin J Atmos Sci, 40(4): 831-840 (in Chinese).

|

晏红明, 李刚, 袁媛, 等, 2023. 2021/2022年东亚大陆冬季前暖后冷的环流差异及其成因[J]. 地球物理学报, 66(10): 4026-4044. Yan H M, Li G, Yuan Y, et al, 2023. Atmospheric circulation difference between warm in early winter and cold in late winter of 2021/2022 over East Asia continent and its causes[J]. Chin J Geophys, 66(10): 4026-4044 (in Chinese).

|

袁媛, 李崇银, 杨崧, 2014. 与厄尔尼诺和拉尼娜相联系的中国南方冬季降水的年代际异常特征[J]. 气象学报, 72(2): 237-255. Yuan Y, Li C Y, Yang S, 2014. Decadal anomalies of winter precipitation over southern China in association with El Niño and La Niña[J]. Acta Meteor Sin, 72(2): 237-255 (in Chinese).

|

章大全, 刘芸芸, 2024. 2023/2024年冬季北半球大气环流特征及对我国天气气候的影响[J]. 气象, 50(7): 887-896. Zhang D Q, Liu Y Y, 2024. Characteristics of atmospheric circulation in Northern Hemisphere in the 2023/2024 winter and its impact on weather and climate of China[J]. Meteor Mon, 50(7): 887-896 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.052201

|

支蓉, 郑志海, 2022. 2021/2022年冬季中国气候异常特征及南方降水异常偏多成因分析[J]. 气象, 48(7): 925-935. Zhi R, Zheng Z H, 2022. Characteristics of climate anomalies over China in winter 2021/2022 and causes for precipitation anomalies over southern China[J]. Meteor Mon, 48(7): 925-935 (in Chinese).

|

中国气象局气候变化中心, 2024. 中国气候变化蓝皮书(2024)[M]. 北京: 科学出版社: 15. CMA Climate Change Centre, 2024. Blue Book on Climate Change in China(2024)[M].

Beijing: Science Press: 15 (in Chinese).

|

朱乾根, 1990. 我国的东亚冬季风研究[J]. 气象, 16(1): 3-10. Zhu Q G, 1990. A review of studies on East Asia winter monsoon in China[J]. Meteor Mon, 16(1): 3-10 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.1990.1.001

|

朱艳峰, 2008. 一个适用于描述中国大陆冬季气温变化的东亚冬季风指数[J]. 气象学报, 66(5): 781-788. Zhu Y F, 2008. An index of East Asian winter monsoon applied to description the Chinese mainland winter temperature changes[J]. Acta Meteor Sin, 66(5): 781-788 (in Chinese).

|

Cohen J, Screen J A, Furtado J C, et al, 2014. Recent Arctic amplification and extreme mid-latitude weather[J]. Nat Geosci, 7(9): 627-637.

|

Ding S Y, Wu B Y, Chen W, 2021. Dominant characteristics of Early Autumn arctic sea ice variability and its impact on winter Eurasian climate[J]. J Climate, 34(5): 1825-1846.

|

Dong Z Z, Wang L, Gui S, et al, 2023. Diminished impact of the East Asian winter monsoon on the maritime continent rainfall after the late-1990s tied to weakened Siberian high-Aleutian low covariation[J]. J Geophys Res: Atmos, 128(11): e2022JD037336.

|

Hu C D, Yang S, Wu Q G, 2015. An optimal index for measuring the effect of East Asian winter monsoon on China winter temperature[J]. Climate Dyn, 45(9): 2571-2589.

|

Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al, 1996. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bull Amer Meteor Soc, 77(3): 437-472.

|

Kim J W, An S I, Jun S Y, et al, 2017. ENSO and East Asian winter monsoon relationship modulation associated with the anomalous Northwest Pacific anticyclone[J]. Climate Dyn, 49(4): 1157-1179.

|

Li H, Fan K, He S P, et al, 2021. Intensified impacts of central pacific ENSO on the reversal of December and January surface air temperature anomaly over China since 1997[J]. J Climate, 34(5): 1601-1618.

|

Li J P, Zheng F, Sun C, et al, 2019. Pathways of influence of the Northern Hemisphere mid-high latitudes on East Asian climate: a review[J]. Adv Atmos Sci, 36(9): 902-921.

|

Li X Z, Chen Y D, Zhou W, 2017. Response of winter moisture circulation to the India-Burma trough and its modulation by the South Asian waveguide[J]. J Climate, 30(4): 1197-1210.

|

Reynolds R W, Smith T M, Liu C Y, et al, 2007. Daily high-resolution-blended analyses for sea surface temperature[J]. J Climate, 20(22): 5473-5496.

|

Troup A J, 1965. The southern oscillation[J]. Quart J Roy Meteor Soc, 390(91): 490-506.

|

Wang B, Wu R G, Fu X H, 2000. Pacific-East Asian teleconnection: how does ENSO affect East Asian climate?[J]. J Climate, 13(9): 1517-1536.

|

Wang B, Zhang Q, 2002. Pacific-East Asian teleconnection.Part Ⅱ: how the Philippine Sea anomalous anticyclone is established during El Niño development?[J]. J Climate, 15(22): 3252-3265.

|

Wang X, Wang D X, Zhou W, et al, 2012. Interdecadal modulation of the influence of La Niña events on mei-yu rainfall over the Yang-tze River valley[J]. Adv Atmos Sci, 29(1): 157-168.

|

Wu B, Li T M, Zhou T J, 2010. Asymmetry of atmospheric circulation anomalies over the western North Pacific between El Niño and La Niña[J]. J Climate, 23(18): 4807-4822.

|

Wu B Y, Su J Z, D'Arrigo R, 2015. Patterns of Asian winter climate variability and links to Arctic sea ice[J]. J Climate, 28(17): 6841-6858.

|

Wu B Y, Su J Z, Zhang R H, 2011. Effects of autumn-winter Arctic sea ice on winter Siberian high[J]. Chin Sci Bull, 56(30): 3220-3228.

|

Wu B Y, Wang J, 2002. Possible impacts of winter Arctic Oscillation on Siberian high, the East Asian winter monsoon and sea-ice extent[J]. Adv Atmos Sci, 19(2): 297-320.

|

Yu Q K, Wu B Y, 2023. Summer arctic atmospheric circulation and its association with the ensuing East Asian winter monsoon variability[J]. J Geophys Res: Atmos, 128(3): e2022JD037104.

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51