本文所用降水、气温、大风以及沙尘资料均来自国家气象信息中心的中国地面日值数据,该数据集包括中国范围1951年以来的国家级气象观测站以及2016年以来的区域级气象观测站每日气压、气温、相对湿度、降水量、风向、风速、地温、水汽压等多种要素数据。文中采用的北半球500 hPa平均位势高度场和距平场,以及各旬平均环流分析数据来自NCEP/NCAR再分析资料,该资料水平分辨率为2.5°×2.5°。冷空气、沙尘、强降水和强对流过程分析依据国家气象中心的灾害性天气统计表。2025年4月10—14日极端大风和强沙尘暴以及11—12日强对流天气过程分析中采用的2 m气温变温、海平面气压场、500 hPa高度场和850 hPa风场时间-纬度剖面等数据来自ERA5逐小时再分析资料,水平分辨率为0.25°×0.25°。福建邵武站探空分析采用国家气象信息中心的中国高空气象观测站定时值资料,该资料每日逐6 h观测,要素包括云量、云状、云底高度、位势高度、高度、气压、温度、露点温度和风向、风速等。

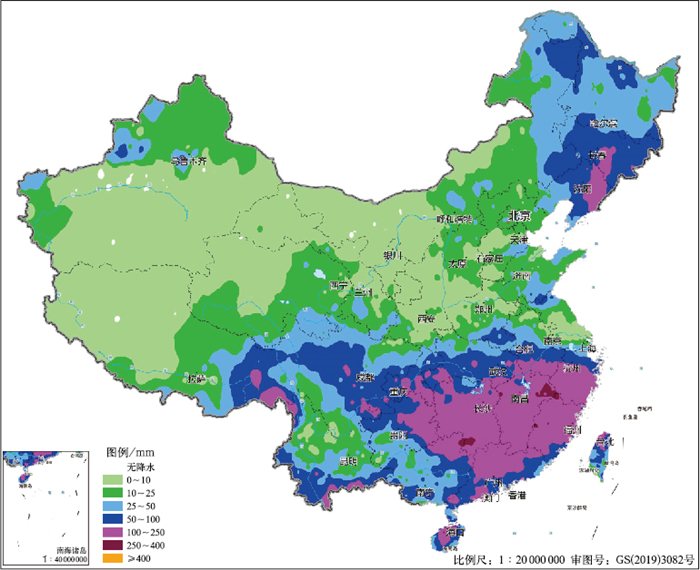

2 天气概况 2.1 降水2025年4月,全国平均降水量为38.9 mm,较常年同期(43.6 mm)偏少11%(国家气候中心,2025)。主要降水区位于安徽南部、浙江、江西、湖南、福建、广西北部、广东、重庆南部、贵州东部、云南东南部、西藏东南部、海南岛以及台湾岛北部等地,累计降水量有100~200 mm,其中江西东北部、湖南西南部等地局部地区降水量超过250 mm(图 1);上述地区降水量基本接近常年(图 2)。此外,内蒙古东部、东北地区累计降水量为20~60 mm,其中吉林中东部、辽宁中北部70~90 mm,局地超过100 mm;累计降水量较常年同期偏多80%至1倍以上。内蒙古西部、西北地区东部、华北南部、黄淮大部、江汉、江淮东部等地累计降水量较常年同期偏少50%以上。

|

图 1 2025年4月全国降水量分布 Fig. 1 Distribution of precipitation over China in April 2025 |

|

图 2 2025年4月全国降水量距平百分率分布 Fig. 2 Distribution of precipitation anomaly percentage over China in April 2025 |

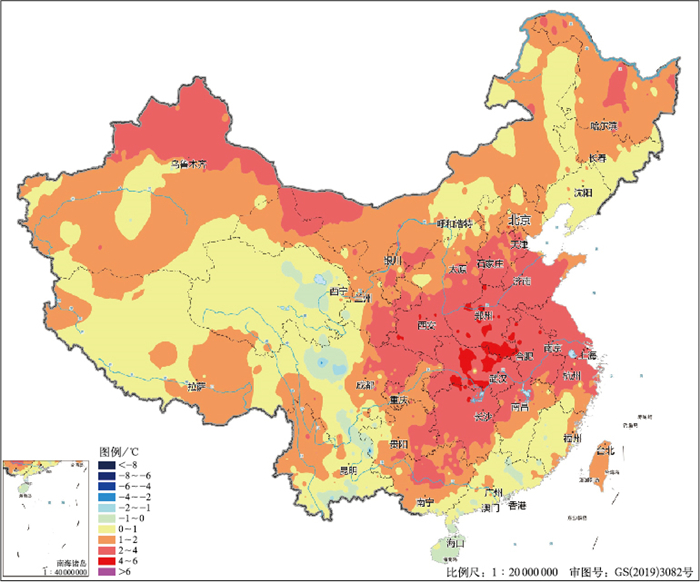

4月,全国平均气温为13℃,较常年同期(11.5℃)偏高1.5℃,为1961年以来第二高(国家气候中心,2025)。从月平均气温距平空间分布看(图 3),全国大部地区平均气温较常年同期偏高,其中,新疆北部、内蒙古西北部、华北南部、西北地区东南部、黄淮、江汉、江淮、江南西部和北部以及广西中北部等地偏高2~3℃,河南、湖北等地的部分地区偏高4℃以上。

|

图 3 2025年4月全国平均气温距平分布 Fig. 3 Distribution of mean temperature anomaly over China in April 2025 |

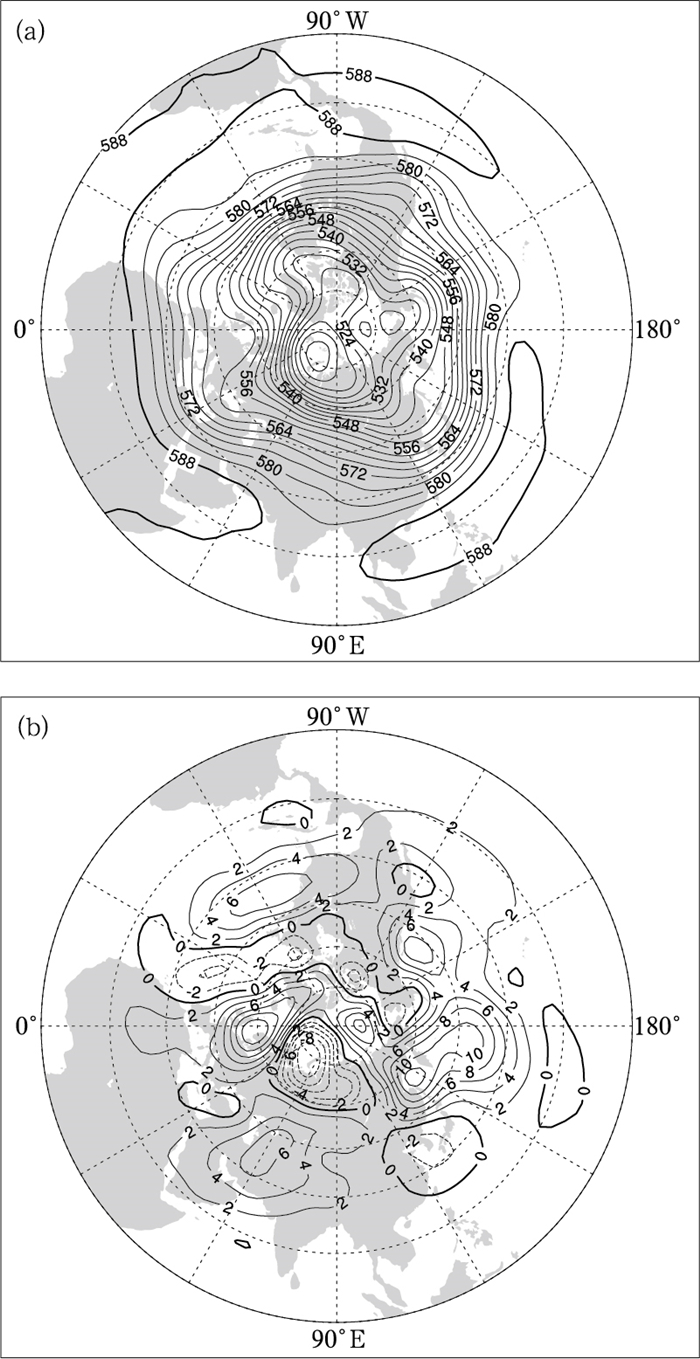

4月北半球500 hPa平均位势高度场及距平场的分布(图 4)显示,北半球极涡呈现单极偏心分布(图 4a),极涡中心位于新地岛北部海域,中心强度低于512 dagpm(距平值低于-10 dagpm,图 4b),强度偏强。北半球中高纬环流呈现四波形分布,长波槽分别位于北美东部、欧洲东部、亚洲东部以及阿留申群岛附近。欧亚地区中高纬呈现“两槽一脊”的环流形势,我国北方大部地区受高空脊或脊前西北气流控制,影响我国的冷空气频繁,多大风、沙尘天气,但冷空气势力总体不强,全国大部地区气温较常年同期偏高。副热带高压西脊点位置偏西(华珊等,2022;赵英珊等,2023;严大春和方翀,2024),其北界位于20°N,偏南暖湿气流沿副热带高压西侧输送至我国南方地区,并与北方南下的冷空气交汇产生降水,江南、华南北部等地为4月主要降水区域。

|

图 4 2025年4月北半球500 hPa(a)平均位势高度场和(b)距平场(单位:dagpm) Fig. 4 (a) Mean geopotential height and (b) its anomaly at 500 hPa in the Northern Hemisphere in April 2025 (unit: dagpm) |

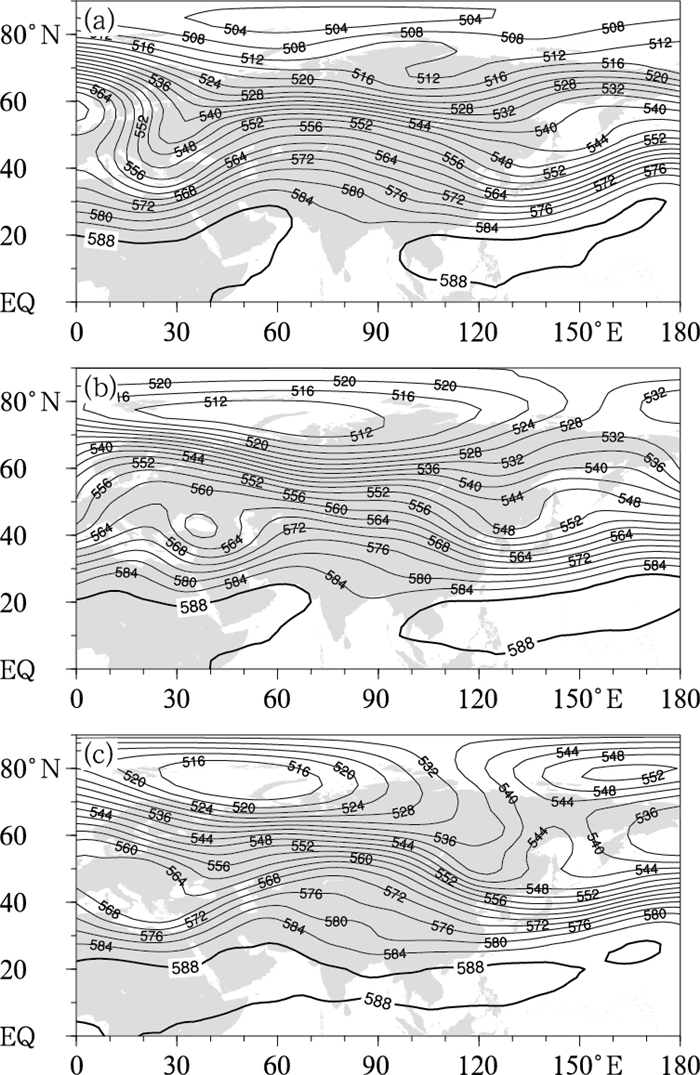

4月上旬,欧亚大陆上空中高纬平均环流为“两槽一脊”型(图 5a),东、西两侧低槽分别位于日本海与地中海附近,我国大部地区受高压脊控制,冷空气势力偏弱,平均气温较常年同期偏高;低层受偏北气流和反气旋环流控制,水汽条件较差,全国大部地区累计降水量不足5 mm,较常年同期显著偏少。3—4日,弱冷空气南下,西藏东部、川西高原北部、青海东南部出现明显雨雪天气,高海拔地区局地出现大到暴雪;新疆南部、甘肃中西部、内蒙古西部等地部分地区出现扬沙或浮尘天气;旬后期,受南下弱冷空气以及南支槽波动影响,西南地区东部、江南、华南以阴雨天气为主。

|

图 5 2025年4月欧亚(a)上旬、(b)中旬、(c)下旬500 hPa平均位势高度场(单位:dagpm) Fig. 5 Mean geopotential height at 500 hPa over Eurasia in the (a) first, (b) second and (c) third dekads of April 2025 (unit: dagpm) |

中旬,欧亚大陆中高纬平均环流维持“两槽一脊”的环流形势(图 5b),东侧槽较上旬有所加深(槽区位势高度距平为-10~-4 dagpm),相应影响我国的冷空气势力较上旬加强,但由于冷空气过后升温迅速,且前期气温显著偏高,因而中旬全国大部地区平均气温仍较常年同期偏高。中旬影响我国的冷空气活动较为频繁,新疆、内蒙古中西部、西北地区等地先后出现了两次沙尘天气过程,旬前期的沙尘天气达到了强沙尘暴过程,影响范围广泛;过程期间,我国中东部还出现了大范围降温和大风天气。此外,受短波槽和切变线影响,11—13日和18—19日江南、华南等地出现了强降水过程,部分地区伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。江南、华南北部等地旬累计降水量达到50~80 mm,大部地区接近常年同期或偏多20%~60%,局地偏多1倍以上。

下旬,欧亚大陆中高纬虽仍维持“两槽一脊”环流形势(图 5c),但内蒙古东部和东北地区位于东侧平均槽区,位势高度较常年同期偏低4~8 dagpm,影响东北地区的冷空气势力偏强,旬平均气温较常年同期偏低1℃左右;新疆北部、西北地区东部、黄淮等地仍受高空脊和脊前西北气流控制,旬平均气温较常年同期偏高2~4℃。下旬影响我国的冷空气活动仍较频繁,先后出现2次扬沙天气过程。此外,21—25日,受冷涡和低层切变线影响,江南、华南北部和东部出现强降水过程,部分地区伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。

4 冷空气活动和沙尘天气 4.1 冷空气过程4月,影响我国的冷空气活动较为频繁,有2次较大范围的冷空气过程(表 1),分别出现在11—12日、20—22日,其中,11—12日强冷空气过程影响范围广,并伴随罕见大风、沙尘,从北至南影响我国中东部大部地区。

|

|

表 1 2025年4月主要冷空气过程 Table 1 Major cold air events in April 2025 |

4月,共有5次沙尘天气过程影响我国(表 2),分别为3次扬沙过程(3—4日、20—22日、29—30日),1次沙尘暴过程(15—18日)以及1次强沙尘暴过程(10—14日)。沙尘天气过程次数较2000—2024年同期(4.2次)略偏多,其中,10—14日的强沙尘暴过程影响我国中东部大部地区,最远传输至海南岛北部,影响面积超430万km2(国家气候中心,2025)。下文将针对此次强沙尘暴过程进行具体分析。

|

|

表 2 2025年4月主要沙尘过程 Table 2 Major sand-dust weather events in April 2025 |

4月10—14日的极端大风和强沙尘暴天气过程具有持续时间长、覆盖面积大、强度强的特点,还伴随有大范围强降温。新疆东北部、内蒙古中西部、西北地区东部、东北地区中部、华北、黄淮、江汉、江淮、江南北部和西部以及四川东北部、贵州中部、广西大部等地出现5~7级风,最大阵风风力可达8~10级,局地达11~13级(图 6a)。河北、河南、山西、陕西、湖北、内蒙古等地共有327个国家级气象观测站最大阵风突破4月历史极值,其中64个站突破历史极值。多地出现扬沙或浮尘天气,部分地区出现强沙尘暴(图 6b,表 2)。此外,受强冷空气影响,我国中东部大部地区气温下降6~10℃(图 6c),其中西北地区东部、内蒙古中西部、华北西部和东南部、东北地区南部等地部分地区降温幅度可达12~16℃,内蒙古西部、宁夏东部局地降温18℃以上。

|

图 6 2025年4月10—14日全国(a)最大阵风风速,(b)沙尘区域,(c)最低气温最大降温幅度 Fig. 6 (a) Maximum gust wind speed, (b) areas affected by sand-dust, and (c) maximum drop range of minimum temperature over China from 10 to 14 April 2025 |

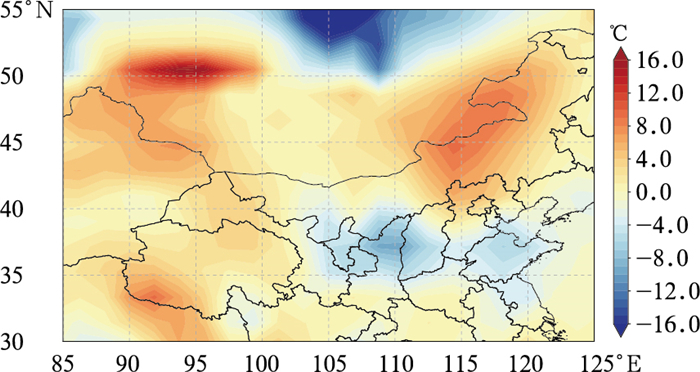

沙尘暴作为多种因素共同作用的产物,需要一定的宏观气候和下垫面条件(周自江等,2002)。自3月中下旬至4月上旬,新疆东部、内蒙古大部、西北地区东部等地无明显降水过程,大部地区累计降水量不足10 mm(图 7a),此外,4月上旬,新疆、内蒙古、西北地区东部、华北等地平均气温较常年同期持续偏高,大部地区偏高2~4℃(图 7b)。受气温偏高和降水偏少影响,上述大部地区地表湿度偏低且土质疏松,为此次强沙尘暴过程提供了有利的下垫面起沙条件。

|

图 7 2025年(a)3月15日至4月10日全国累计降水量,(b)4月1—10日全国平均气温距平 Fig. 7 (a) Accumulated precipitation over China from 15 March to 10 April and (b) mean temperature anomaly over China from 1 to 10 April 2025 |

此次强沙尘暴过程的发生发展主要是强冷空气和蒙古气旋共同作用的结果,具有我国北方强沙尘暴过程的典型性(刘景涛等,2004)。云静波等(2013)研究表明,冷锋和蒙古气旋导致的沙尘暴约占总次数的90%,通过远距离传输使沙尘暴影响范围显著扩大。2025年3月至4月上旬,西伯利亚地区持续受大陆冷气团的控制,形成深厚冷空气堆(图略)。4月7日起,新疆北部、内蒙古中西部大部地区升温4~8℃,蒙古国西部局地升温12℃以上(图 8),为沙源地起沙提供了有利条件。

|

图 8 2025年4月7—9日2 m气温48 h变温 Fig. 8 The 48 h temperature change at 2 m from 7 to 9 April 2025 |

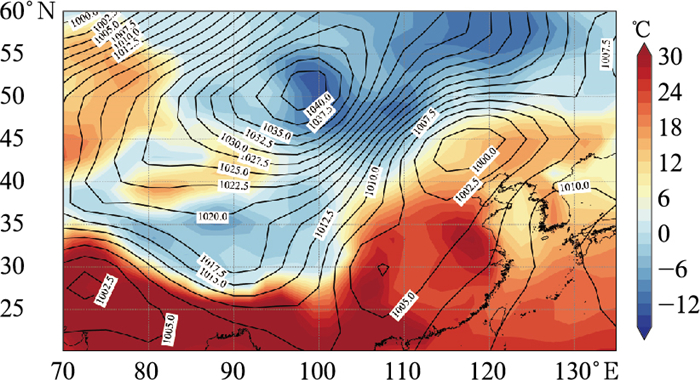

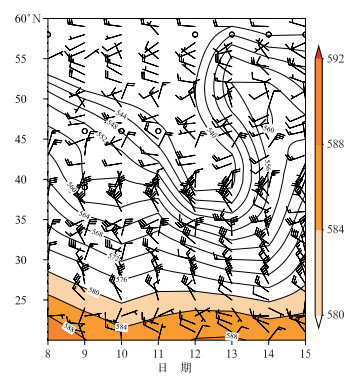

从环流形势上看,4月9日08时(北京时,下同),西西伯利亚上空500 hPa高空出现切断低压并逐步发展,引导极地冷空气沿西北路径南下;10日20时,500 hPa亚洲北部环流型已转为“两脊一槽”的倒Ω流型,贝加尔湖西侧至新疆北部受横槽控制,地面冷空气前锋到达内蒙古西部至新疆北部,蒙古气旋生成,冷锋未至的华北地区出现异常增温,局地升温10℃以上,锋面两侧温度差较大,强温度梯度也促进了风力加大(薛建军等,2004);11日08时,位于蒙古国西部的地面冷高压与其东侧的暖低压区之间,形成较强气压梯度(图 9),内蒙古西部部分地区出现8~9级西北风;11日20时,500 hPa横槽转竖并东移至蒙古国中部,地面冷锋到达华北东部—黄淮西部—西北地区东南部,地面气旋强烈发展,冷锋后部出现较大范围的强气压梯度区;受高压前部强风作用以及冷锋前部强上升运动影响,沙尘被抬升至约800 hPa高度,形成高耸沙尘墙,沙尘随西北气流向东扩散,出现强沙尘暴并被输送至华北地区。12日,500 hPa低槽继续东移加深,蒙古气旋移至内蒙古东部并持续加强,500 hPa冷涡后部急流轴延伸至华北上空,提供了有利的高空强动量条件。受上述系统的共同影响,华北出现8~10级风,北京市高山玫瑰园观测到14级(45.2 m·s-1)阵风,河北北部出现12~13级阵风。此外,局地地形(如山口、峡谷及城市高楼群)产生的狭管效应进一步增强了风力,使得沙尘天气影响范围进一步扩大,黄淮、江淮、江汉、江南、四川盆地等地出现沙尘天气;13日,随着前股冷空气东移南下,加上冷涡后部的补充冷空气,蒙古气旋东移至黄海海域,北方大风强度有所减小,南方大风持续(图 10),受持续大风和沙尘传输影响,华南部分地区甚至海南岛北部出现扬沙或浮尘天气。在此期间,地面冷高压中心最强达1046 hPa,蒙古气旋中心气压最低为981 hPa,同时次的气压差高达45~60 hPa以上,气压梯度最大时达到每纬距2.2 hPa,而此次强沙尘暴过程主要发生于地面冷高压前部、蒙古气旋和锋面后部的强气压梯度区域。

|

图 9 2025年4月11日08时海平面气压场(等值线,单位: hPa)和地面气温(填色) Fig. 9 The sea level pressure field (contour, unit: hPa) and temperature field (colored) |

|

图 10 2025年4月8—15日110°~122°E的500 hPa高度场(填色和等值线,单位:dagpm) 和850 hPa风场(风羽)时间-纬度演变 Fig. 10 Time-latitude evolution of 500 hPa geopotential height field (colored and contour, unit: dagpm) and 850 hPa wind field (barb) over 110°-122°E from 8 to 15 April 2025 |

针对此次强沙尘暴过程,中央气象台先后发布了9期沙尘暴蓝色预警。中国气象局、欧洲中期天气预报中心的数值天气预报模式提前72 h预报出冷涡强度与路径,但对阵风极值存在低估;此外,模式对于局地地形增幅效应(如狭管区)存在漏报,未能充分解析城市高楼群、山口地形的动力扰动,导致实际风力较预报提升2~3级。预报员在短期时效内,结合中尺度模式以及集合预报产品,及时调整系统以及各类灾害性天气的强度预报,较好地预报了大风的强度和范围。此次过程同时出现沙尘暴、暴雪、雷暴大风,体现出春季过渡期天气的复杂性。针对此类极端大风天气,后续需要加强关注500 hPa涡度平流与地面变压梯度的耦合,作为大风增强信号;并追踪高空急流轴右侧辐散区,指示动量下传高风险区。此外, 模式对于大风落区预报的不确定性,边界层动量下传参数化方案在复杂地形区存在的系统性偏差,狭管效应区大风的提前预警等问题也是未来预报服务需进一步关注的问题。

5 主要降水过程、强对流过程和干旱天气4月,据中央气象台统计,我国分别出现了3次较强降水过程(表 3)和4次强对流过程(表 4),主要影响区域集中在我国的江南、华南等地。其中,11—12日,受低涡及切变线影响,黄淮南部、江淮、江汉、西南地区东部和南部、江南、华南自北向南发生了大范围、极端性强的强对流天气过程,短时强降水、极端大风和冰雹同时出现。下文将对此次强对流过程进行具体分析。

|

|

表 3 2025年4月主要降水过程 Table 3 Major heavy precipitation events in April 2025 |

|

|

表 4 2025年4月主要强对流过程 Table 4 Major severe convective weather events in April 2025 |

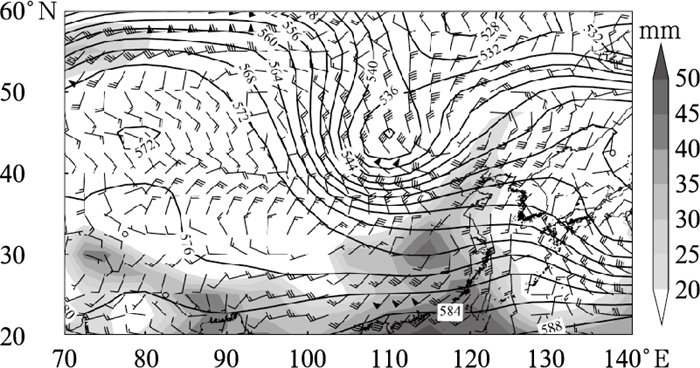

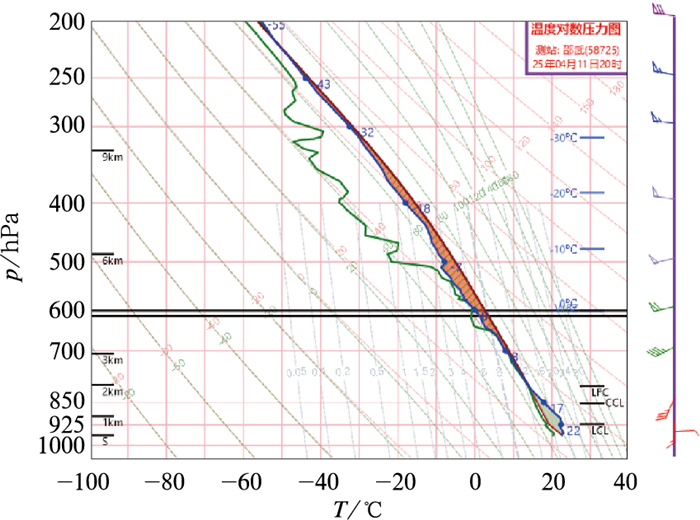

4月11—12日,我国江淮、江汉、江南以及华南等地出现大范围强对流天气,江淮南部、江南大部、华南等地出现30~60 mm·h-1的短时强降水,局地最大小时降水量超过80 mm,上述部分地区伴有雷暴大风和冰雹天气。过程主要发生在11日下午至12日白天,南方大部地区出现大风、冰雹和强降水的混合型强对流天气。此次强对流天气过程主要受冷涡东移南下、配合低层切变线系统的影响,在锋面附近能量、水汽以及风切条件均较好,有利于对流系统的发生及强度的维持。从环流形势上看,11日20时(图 11),低涡中心位于内蒙古中部,850 hPa上, 风在江淮一带辐合产生强垂直风切变;低层偏南急流强度较强并维持,暖湿平流输送强,为对流组织化发展提供有利条件。由于此次过程锋面南压迅速,中层存在急流区,有利于混合型雷暴大风的出现。强对流环境场条件分析可见,整层水汽充沛,大气可降水量达到50 mm。以福建邵武站11日20时探空为例(图 12),K指数为41.3℃,低层水汽充沛,0~6 km垂直风切变达到20~22 m·s-1,0℃层位于600 hPa高度附近,850 hPa和500 hPa温度差达到25.8℃,整体层结条件均有利于强降水以及冰雹天气出现。

|

图 11 2025年4月11日20时500 hPa位势高度场(等值线,单位:dagpm)、850 hPa风场(风羽)和整层可降水量(阴影) Fig. 11 The 500 hPa geopotential height field (contour, unit: dagpm), 850 hPa wind field (barb), and vertically integrated precipitable water (shaded) at 20:00 BT 11 April 2025 |

|

图 12 2025年4月11日20时福建邵武站T-lnp图 Fig. 12 The T-lnp diagram at Shaowu Station in Fujian at 20:00 BT 11 April 2025 |

此次强对流天气过程主要是受冷涡和切变线共同影响,低层动力条件和水汽条件均较好,但不稳定能量条件略低,在锋面快速南压过程中,有利于风雹型强对流天气发展(吴海英等,2023),但由于中小尺度系统生消快,触发条件敏感,边界层水汽辐合、能量锋区位置细微偏差均可导致对流落区偏移;且模式针对中小尺度系统造成的强对流天气落区预报偏差较大,对流触发时间的预报误差达3~6 h,导致预警提示信息的提前量不足(曾康等,2024)。针对此次江南、华南等地强对流天气过程,预报提前24 h指出此次过程将包含短时强降水、混合型雷暴大风以及冰雹等强对流天气,并提出主要关注11日午后至夜间,与实况较为一致,取得了较好的预报效果。

5.2 干旱3月下旬以来,华北、长江中下游以及华南等地气象干旱阶段性发展。4月18日,全国中旱及以上等级气象干旱面积达201.8万km2,其中特旱达47.7万km2,均为阶段性最高(国家气候中心,2025)。4月中下旬以来,受降水天气过程影响,华北东南部、华中中南部、华东中部、华南东部等地气象干旱有所缓和或缓解;月底,由于华北、长江中下游等旱区降水偏少、气温偏高,气象干旱进一步发展,华北南部、西北地区东部、华中北部、华东中部、西南地区东南部及华南西南部等地存在中度及以上气象干旱,其中广西中部、江苏南部、陕西南部、河南西部等地为特旱。

6 结论与讨论2025年4月,北半球极涡呈单极偏心分布,强度偏强;中高纬地区以四波型环流主导,欧亚中高纬地区环流维持“两槽一脊”形势,东欧槽与东亚槽之间的浅脊平直宽阔,冷空气总体势力较弱。副热带高压位置较常年同期偏西,导致南方暖湿气流输送不足,华中、华南降水较常年同期显著偏少。4月全国平均气温13℃(偏高1.5℃),为1961年以来第二高,华北至江南大部偏高2~4℃,局部超4℃。

在4月的2次冷空气过程中,11—12日的强冷空气过程引发跨区域灾害,伴随罕见极端大风(局地阵风达12~13级以上)、强沙尘暴(影响范围可达430万km2)及强降水天气过程。月内3次强降水过程、4次强对流天气过程主要集中在江南、华南地区,并伴随大范围雷暴大风与冰雹。长江中下游、华南地区阶段性特旱面积达47.7万km2,月末仍存在中旱以上范围201.8万km2。

对于4月11—12日的极端大风及强沙尘暴天气过程,由于冷涡动力机制复杂、模式垂直分辨率不足,无法对于城市“狭管效应”、山区峡谷地形对风速的增幅进行捕捉,以及多灾种叠加的交互影响难以反映,加剧了此次过程的预报难度。未来可以进一步研究温带气旋的中长期可预报性,模式边界层动量下传参数化方案在复杂地形区(如华北山地、河西走廊)存在的系统性偏差,并发展相关订正方法。此外,可以进一步加强暖区对流触发的阈值研究,结合高分辨率模式验证低空急流-地形辐合系统的协同作用机制。

国家气候中心, 2025.2025年4月中国气候影响评价[R/OL]. [2025-05-12]. http://cmdp.ncc-cma.net/Monitoring/cn_china_extreme.php. National Climate Centre, 2025. Impact Assessment of April 2025 in China[R/OL]. [2025-05-12]. http://cmdp.ncc-cma.net/Monitoring/cn_china_extreme.php(in Chinese).

|

华珊, 张涛, 张宸, 2022. 2022年4月大气环流和天气分析[J]. 气象, 48(7): 936-944. Hua S, Zhang T, Zhang C, 2022. Analysis of the April 2022 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 48(7): 936-944 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.060801

|

刘景涛, 钱正安, 姜学恭, 等, 2004. 中国北方特强沙尘暴的天气系统类型分型研究[J]. 高原气象, 23(4): 540-547. Liu J T, Qian Z A, Jiang X G, et al, 2004. A study on weather types of super severe dust storms in North China[J]. Plateau Meteor, 23(4): 540-547 (in Chinese).

|

吴海英, 孙继松, 慕瑞琪, 等, 2023. 一次强对流过程中两种不同类型风暴导致的极端对流大风分析[J]. 气象学报, 81(2): 205-217. Wu H Y, Sun J S, Mu R Q, et al, 2023. Analysis of extreme convective gusts caused by two types of weather storms during a strong convection event[J]. Acta Meteor Sin, 81(2): 205-217 (in Chinese).

|

薛建军, 刘月巍, 牛若芸, 等, 2004. 2002年3月18—22日强沙尘暴过程分析[J]. 气象, 30(9): 39-44. Xue J J, Liu Y W, Niu R Y, et al, 2004. 2004.Synoptic analysis of severe dust storm on March 18—22[J]. Meteor Mon, 30(9): 39-44 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2004.9.009

|

严大春, 方翀, 2024. 2024年4月大气环流和天气分析[J]. 气象, 50(7): 897-904. Yan D C, Fang C, 2024. Analysis of the April 2024 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 50(7): 897-904 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.062601

|

云静波, 姜学恭, 孟雪峰, 等, 2013. 冷锋型和蒙古气旋型沙尘天气过程典型个例对比分析[J]. 中国沙漠, 33(6): 1848-1857. Yun J B, Jiang X G, Meng X F, et al, 2013. A comparative analysis on the typical cases of the cold front and Mongolia cyclone dust storms[J]. J Desert Res, 33(6): 1848-1857 (in Chinese).

|

曾康, 闵锦忠, 庄潇然, 等, 2024. 基于生成对抗网络的强对流临近预报方法及其在中国东部地区的应用评估[J]. 大气科学, 48(6): 2316-2328. Zeng K, Min J Z, Zhuang X R, et al, 2024. Severe convection nowcasting method based on a generative adversarial network and its application evaluation in eastern China[J]. Chin J Atmos Sci, 48(6): 2316-2328 (in Chinese).

|

赵英珊, 张涛, 曹艳察, 2023. 2023年4月大气环流和天气分析[J]. 气象, 49(7): 892-900. Zhao Y S, Zhang T, Cao Y C, 2023. Analysis of the April 2023 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 49(7): 892-900 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.053001

|

周自江, 王锡稳, 牛若芸, 2002. 近47年中国沙尘暴气候特征研究[J]. 应用气象学报, 13(2): 193-200. Zhou Z J, Wang X W, Niu R Y, 2002. Climate characteristics of sandstorm in China in recent 47 years[J]. J Appl Meteor Sci, 13(2): 193-200 (in Chinese).

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51