本文所用降水、气温资料来自国家气象信息中心1951年以来国家级气象观测站以及2016年以来区域级气象观测站的中国地面小时值数据,包括中国范围逐小时气压、气温、相对湿度、降水量、风向、风速、地温、水汽压等多种要素数据。文中采用的北半球500 hPa平均位势高度和距平,以及各旬平均环流分析数据来自NCEP/NCAR再分析资料(2.5°× 2.5°),500 hPa高度场、850 hPa风场、整层可降水量和假相当位温数据来自ERA5逐小时再分析资料(0.25°×0.25°)。强降水和强对流过程分析依据国家气象中心的灾害性天气统计表和强天气预报中心的实况数据。雷达资料来自SWAN3.0系统的雷达组合反射率实况数据、国家气象信息中心的中国气象局区域模式CMA-MESO数值预报产品原始文件和全国天气雷达质量控制后基数据。探空分析采用国家气象信息中心的中国高空气象观测站定时值资料。全文所用时间均为北京时。

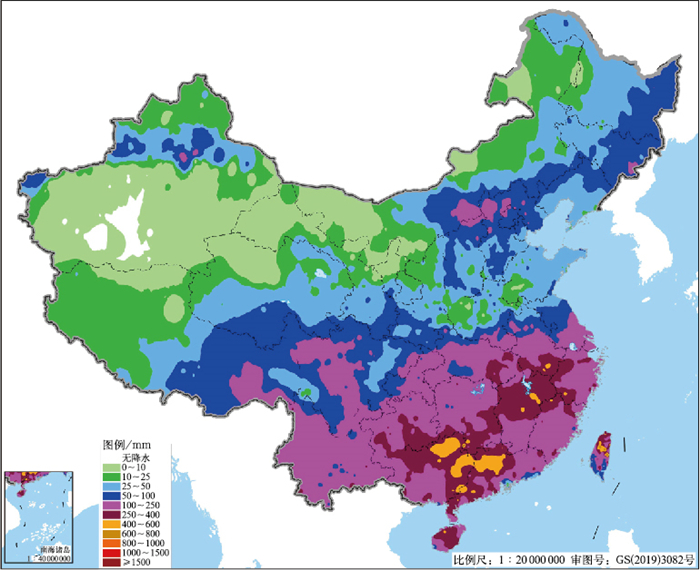

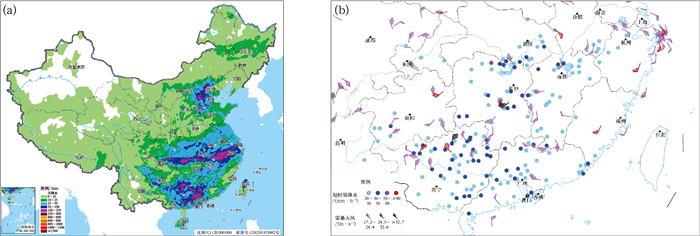

2 天气概况 2.1 降水2025年5月,全国平均降水量为77.6 mm,较常年同期(70.3 mm)偏多约10%(国家气候中心,2025)。图 1为全国降水量分布,我国长江沿岸及其以南地区降水量普遍超过100 mm,其中安徽南部、湖北东部、浙江西部、江西中北部、湖南东南部、贵州南部、广西北部和东部、广东中西部和海南岛中北部、台湾岛北部等地部分地区降水量超过250 mm,江西北部、广西北部和东部、广东北部和西部、台湾北部等地降水量超过400 mm。此外,华北北部、内蒙古南部、北疆沿天山一带部分地区的累计降水量也超过100 mm。

|

图 1 2025年5月全国降水量分布 Fig. 1 Distribution of total precipitation over China in May 2025 |

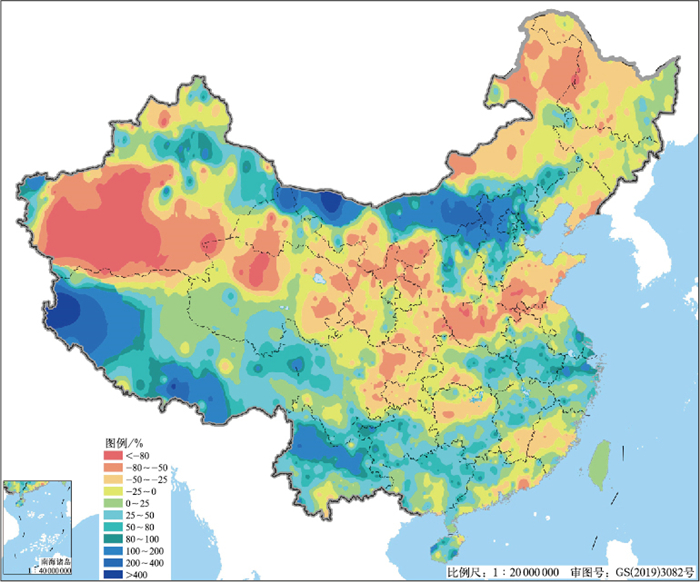

降水量距平百分率分布显示(图 2),我国存在南北两支多雨带,分别位于内蒙古中西部—华北地区以及西藏—西南地区—华南北部—江南一带。华北北部、内蒙古中西部、江淮、江南北部和西南部、华南北部、西南地区南部等地的降水量较常年同期偏多5成至1倍,其中华北西北部、内蒙古中部和西部、西藏西部和南部、云南北部部分地区偏多1~2倍。内蒙古东部、东北大部、黄淮、西北地区、南疆等地的部分地区降水量较常年同期偏少5成以上,内蒙古东北部、山东西部、河南西部、青海北部、南疆等地偏少8成以上。

|

图 2 2025年5月全国降水量距平百分率分布 Fig. 2 Distribution of precipitation anomaly percentage over China in May 2025 |

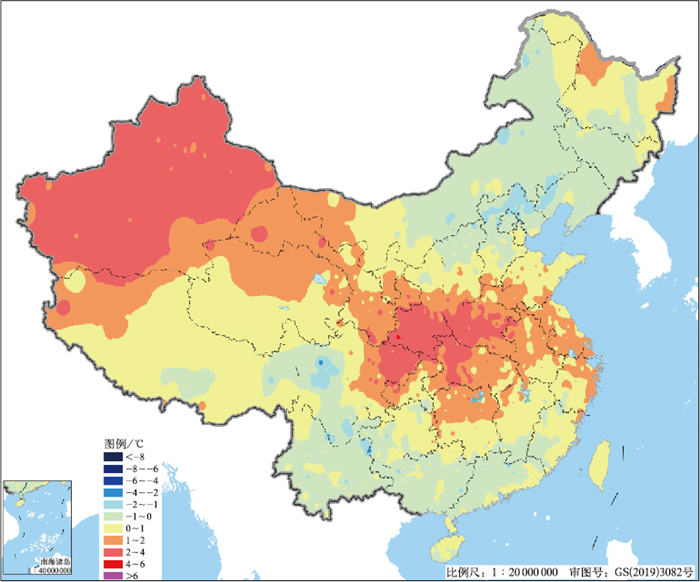

2025年5月,全国平均气温为17.3℃,较常年同期(16.5℃)偏高0.8℃,为1961年以来第三高(国家气候中心,2025)。全国平均气温距平分布显示(图 3),全国仅有少部分地区低于历史同期,大部分地区气温接近常年同期或略偏高,黑龙江北部、黄淮、江淮、江汉、西北地区、四川东部、新疆等地较常年同期偏高1~2℃,河南中西部、陕西西南部、四川东部、新疆大部明显偏高2~4℃。陕西和河南平均气温为1961年以来历史同期次高。东北地区中南部、内蒙古中东部、华北北部、西南地区西部和南部、华南大部等地较常年同期偏低,局地偏低超过2℃,仅华北北部和川西高原北部等地的部分地区偏低1~2℃。

|

图 3 2025年5月全国平均气温距平分布 Fig. 3 Distribution of monthly average temperature anomaly over China in May 2025 |

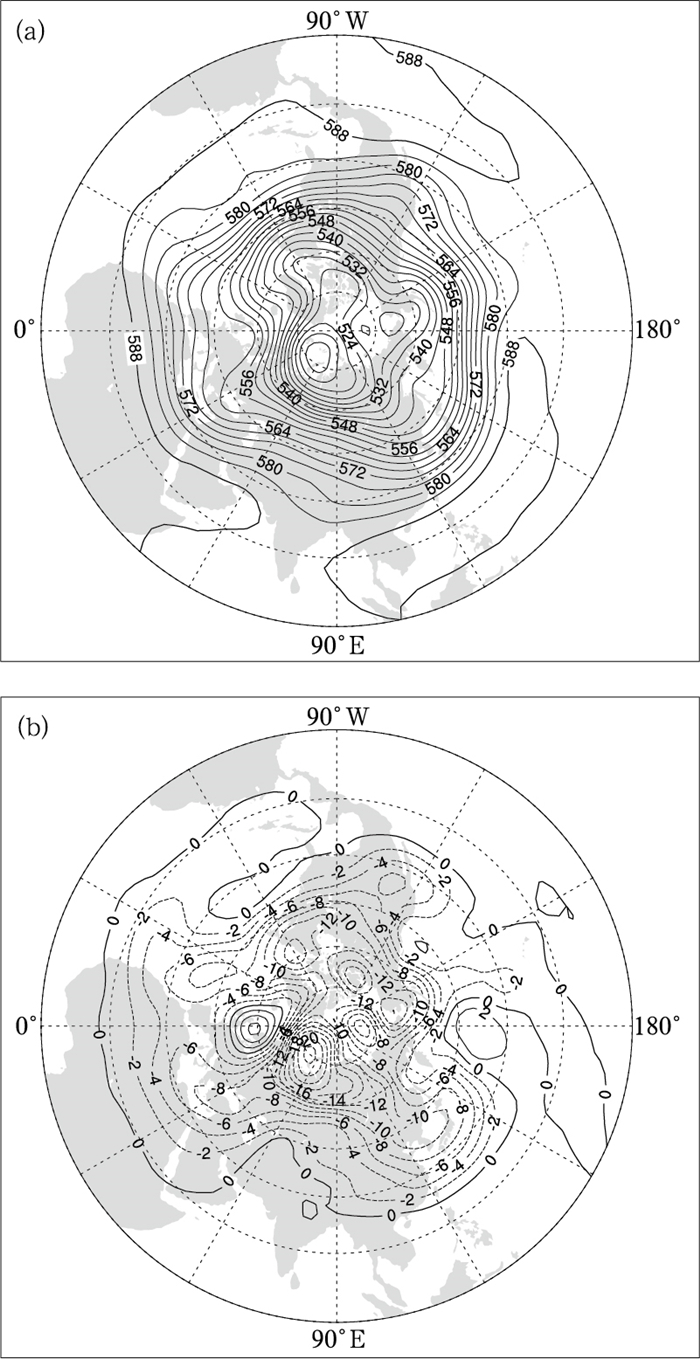

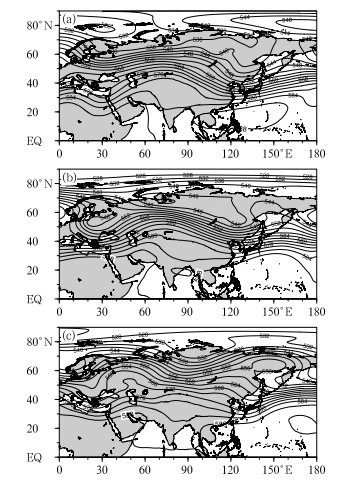

2025年5月北半球500 hPa平均位势高度及距平的分布如图 4所示,北半球环流形势相比常年同期有以下主要特点。

|

图 4 2025年5月北半球500 hPa(a)平均位势高度和(b)距平(单位:dagpm) Fig. 4 (a) Average geopotential height and (b) its anomaly at 500 hPa in the Northern Hemisphere in May 2025 (unit: dagpm) |

5月北半球极涡呈单极型分布,主体偏向东半球,主要中心位于新地岛西北部附近洋面,中心强度低于512 dagpm(图 4a)。和2024年同期相比(郭楠楠和林建,2024),极涡的强度更强,位置偏西北。500 hPa位势高度距平显示(图 4b),极涡中心附近位势高度距平低于-24 dagpm,表明极涡的强度较常年同期明显偏强(华珊等,2021;韩旭卿和张涛,2022;李妮娜和林建,2023)。白令海峡附近切断低压中心强度低于528 dagpm,较常年同期强度偏强,负距平达到-12 dagpm。此外,巴尔喀什湖以东以北区域与常年同期相比呈明显的负距平,表明影响东亚地区的极涡较常年同期偏强。

3.1.2 中高纬环流呈四波型,副热带高压较常年同期偏西偏强5月,北半球500 hPa中高纬环流呈四波型分布,4个长波槽分别位于欧洲东部、亚洲东岸、阿留申群岛和北美东岸(图 4a),标志着冬季三波型向夏季四波型转换完成(华珊等,2021)。欧亚地区中高纬环流形势表现为“两槽一脊”型,欧洲东部槽和东亚大槽之间为宽广的高压脊区。平均位势高度距平场分析显示(图 4b),受极涡系统影响,欧洲东部大槽和东亚大槽较历史同期偏强8~10 dagpm。乌拉尔山东部的高压脊区位势高度呈现为明显的负距平,强度较常年同期明显偏弱。在副热带地区,西太平洋副热带高压(以下简称副高)较常年同期偏西、偏强,范围偏大。副高脊线位于12°N附近,与历史同期均值基本相当,西伸脊点位于90°E以西,较常年同期(108°E附近)显著偏西。南支槽位于90°E孟加拉湾附近,位势高度异常场为正距平,强度较常年同期偏弱1 dagpm。南支槽活动频繁,造成江淮、江南、华南降水偏多。24日,印度夏季风爆发,较常年同期偏早1周,为2020年以来爆发最早年。5月第6候(29日),南海夏季风爆发,较常年同期(5月第4候)偏晚2候(郭楠楠和林建,2024)。

3.2 环流演变与我国天气图 5给出了5月上旬、中旬、下旬欧亚地区500 hPa的平均位势高度分布。总体而言,5月上旬和中旬欧亚大陆中高纬环流形势在平均场上较为相似,均呈现为“两槽一脊”的形势。到了下旬,短波槽活动频繁,欧亚大陆中高纬环流转变为“两槽两脊”。

|

图 5 2025年5月(a)上旬、(b)中旬、(c)下旬500 hPa平均位势高度(单位:dagpm) Fig. 5 Average geopotential height at 500 hPa over Eurasia in the (a) first, (b) second and (c) third dekads of May 2025 (unit: dagpm) |

上旬(图 5a),欧亚中高纬大气环流呈“两槽一脊”形势,欧洲和东亚大槽分别位于黑海以西和我国东部沿海附近。东半球极涡位置偏西偏南,位于斯瓦尔巴群岛以东洋面。楚科奇海北部区域存在一个阻塞高压。受中亚高压脊和深厚东亚大槽的共同影响,我国中高纬环流呈现“西高东低”的特征,环流经向度较大:新疆处于乌拉尔山脊区,东部沿海地区处于东亚大槽槽区。受其影响,我国新疆地区气温偏高2~4℃,而华北和东北地区冷空气活跃,低槽和冷涡活动频繁,多出现分散性的强对流和降水过程。其中5—6日,北京、河北、天津、山东出现强风雹过程,最大冰雹直径达2 cm,最大风力达13级(44 m· s-1)。8—9日,新疆和西北地区上空短波槽发展东移,受强冷空气和地面锋面影响,我国新疆和西北地区出现大风、降温、沙尘天气,南疆部分地区出现强沙尘暴。此外,低纬地区南支槽活动频繁,副高偏强、偏西。受西风槽引导南下的冷空气与加强北抬的副高外围暖湿气流的共同作用,导致我国南方地区4—5日、8—9日先后出现暴雨及强对流过程。其中4日,贵州黔西新仁苗族乡化屋村监测到极大风速44.7 m·s-1(14级),新仁苗族乡六冲河出现强雷暴大风及大暴雨,造成4艘船倾覆,84人落水。

中旬,中高纬环流形势相比上旬有所调整,楚科奇海北部阻塞高压崩溃,但欧亚大陆但仍维持“两槽一脊”形势(图 5b)。欧洲东部槽、东亚大槽和乌拉尔山脊均发展加深,我国中高纬依然呈现“西高东低”的形势,环流经向度增大且多波动,冷空气影响频繁,路径偏东。东北和华北地区多强对流和大风天气,内蒙古、华北、黄淮、西北地区东部降水量较常年同期偏多8成以上。受西风槽和东北冷涡影响,13日,内蒙古、辽宁、河北、北京等地出现大范围强对流天气,其中,北京多地(包括中心城区)出现直径1~3 cm冰雹,最大达5 cm,并伴有7~10级雷暴大风;16日,内蒙古、山西、河北、北京、辽宁等地出现大范围强对流天气。南方地区,11—13日为降水间歇期。14日以后,副高进一步西伸北抬至90°E以西、20°N以北。受西风槽引导南下的冷空气与阶段性偏强的副高外围暖湿气流的共同作用,江南和华南等地出现2次暴雨及强对流过程。其中17—20日,广东、广西、湖南部分地区累计降水量达250~350 mm,广东阳江局地达661.4 mm。

下旬(图 5c),欧亚中高纬地区调整为较弱的“两槽两脊”的环流形势,乌拉尔山脊发展并维持,乌拉尔山以东附近西风槽东移加深,东西伯利亚至我国东北地区受东北—西南向的高压脊控制。受其影响,东北地区5月下旬降水量较常年同期偏少5成以上。低纬地区,副高西脊点东退至100°E,北界位于20°N附近稳定少动,孟加拉湾低压系统活跃,西南气流稳定建立。我国中东部地区短波槽活动频繁,冷空气南下配合西南气流北上,华南和江南等地降水增强。21—24日,受西风槽、低涡切变和西南急流的影响,西南地区东部、江淮、江汉东部、江南、华南中北部等地出现暴雨和强对流过程,其中22日,湖北武汉、湖南常德和张家界等地累计降水量达300~450 mm,湖南常德桃源达466.7 mm,安徽阜阳遭遇50年一遇暴雨,城区多处出现严重积水,造成城市内涝、车辆被淹。此外,南海季风监测区850 hPa风场和假相当位温两项指标显示,监测平均值于5月第6候(26—31日)超过爆发阈值(陈双溪和何财福,2022;何敏等,2022),南海夏季风于29日在南海北部建立。

4 主要降水和强对流过程 4.1 概况2025年5月我国南方地区共出现6次强降水过程(表 1),并伴有明显的强对流天气。贵州、广西、广东、湖南、江西等地出现洪涝和次生地质灾害,共造成161.6万人次不同程度受灾,死亡失踪42人,倒塌房屋600余间,损坏房屋1.24万间,农作物受灾面积1034 km2,直接经济损失26.9亿元(应急管理部,2025)。

|

|

表 1 2025年5月主要强降水过程 Table 1 Major severe rainfall events in May 2025 |

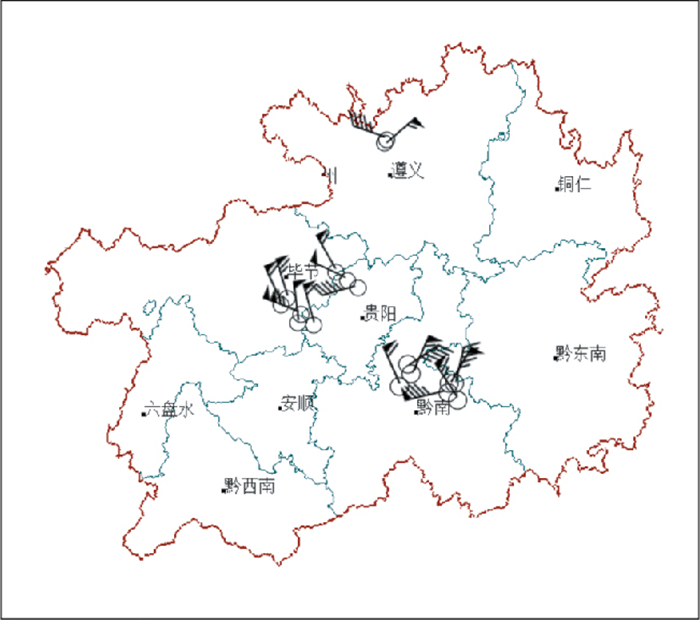

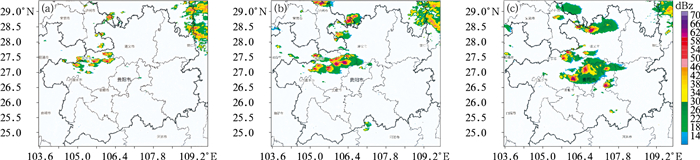

5月4日午后到夜间,贵州毕节中东部、贵阳、黔南北部等地出现雷暴大风、冰雹及短时强降水等强对流天气,其中黔西新仁苗族乡化屋村出现了14级(44.7 m·s-1)的极端雷暴大风(图 6)。4日14:00前后(图 7a),贵州西北部沿锋面辐合区有分散对流单体生成,单体在向东南移动过程中逐渐加强,形成多单体风暴(图 7b)。16:00左右,在多单体风暴前沿和西南侧触发新生单体,黔西南部的对流单体在向东南移动过程中迅速增强,发展为超级单体(图 7c),并在沿途产生了12~14级雷暴大风。

|

图 6 2025年5月4日14:00—20:00贵州极端雷暴大风实况分布 Fig. 6 Observed extreme thunderstorm gale in Guizhou Province from 14:00 BT to 20:00 BT 4 May 2025 |

|

图 7 2025年5月4日(a)14:00,(b)15:00和(c)16:36雷达组合反射率因子实况 Fig. 7 Observed radar composite reflectivity factor at (a) 14:00 BT, (b) 15:00 BT and (c) 16:36 BT 4 May 2025 |

环流形势显示(图略),4日08:00—20:00,贵州地区受500 hPa东移的高原槽和南支槽共同影响,700 hPa表现为气旋式环流,中低层存在明显的西南急流,地面有风速辐合。同时,低层存在明显湿层,850 hPa露点温度达14℃。500 hPa冷槽叠加在700 hPa温度脊之上,形成了上冷下暖的层结结构,这种环流配置使不稳定能量积累,有利于对流在锋面辐合区触发。

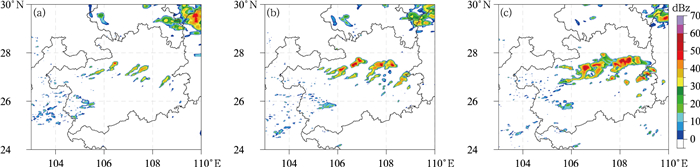

本次强对流发生前,全球模式ECMWF和CMA-GFS的要素预报对雷暴大风的发生潜势有较好的体现。ECMWF预报显示(图略),4日14:00极端大风发生地附近0~6 km垂直风切变为中等强度(约17 m·s-1),有利于超级单体强下沉气流发展;500 hPa的温度露点差约为18℃,500 hPa与850 hPa的温差约为30℃,中层干侵入和较大的中低层气温垂直递减率有利于雨滴蒸发和冰雹融化,加强和维持下沉气流;最有利抬升指数(BLI)低值中心、西北—东南走向的对流有效位能(CAPE)、下沉对流有效位能(DCAPE)高值区均与强对流天气区较为一致。中尺度模式CMA-MESO对于此次强对流过程也有体现,但与实况相比,该模式预报的贵州中西部水汽条件偏差,且强雷达回波位置较实际偏东(图 8)。这可能是导致预报中引发致灾大风的强对流过程生成时间较实际偏晚的原因之一。

|

图 8 CMA-MESO模式2025年5月4日08:00起报的(a)14:00,(b)15:00和(c)16:00雷达组合反射率因子 Fig. 8 The radar composite reflectivity factor at (a) 14:00 BT, (b) 15:00 BT and (c) 16:00 BT forecasted by CMA-MESO initiated at 08:00 BT 4 May 2025 |

在短时临近时效,监测的雷达回波在临近预报预警中提供了有价值的信息,但对其极端性难以判断。在致灾大风发生前,事发地附近地面气温和相对湿度骤降、气压涌升,体现了强烈的融化蒸发冷却过程。此外,地形落差和较小的水面摩擦力也是引发此次致灾大风的重要因素。

4.3 5月7—9日南方地区强降水和强对流过程5月7—9日,受高空槽、低空切变、江淮气旋等系统共同影响,我国江南、华南和西南地区东部出现了大范围的暴雨及强对流天气(图 9)。

|

图 9 2025年5月7日08:00至10日08:00(a)降水量和(b)强对流天气分布 Fig. 9 Distribution of (a) total precipitation and (b) severe convection processes from 08:00 BT 7 to 08:00 BT 10 May 2025 |

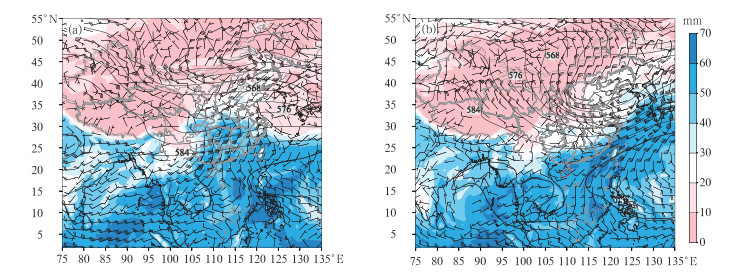

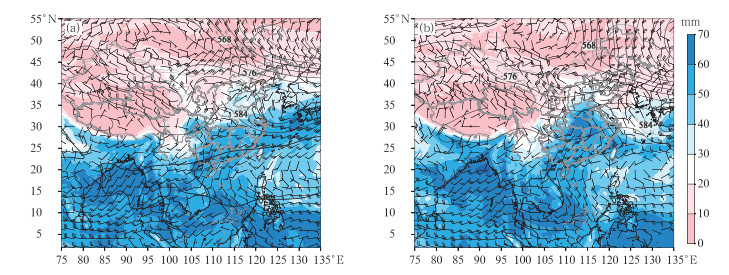

环流形势演变(图 10)显示,7日20:00(图 10a),500 hPa西南地区高空槽向东移动并发展,槽前强的正涡度平流使地面辐合增强。低空(925~700 hPa) 有强盛的西南暖湿急流持续存在,850 hPa切变系统维持在云南至贵州一带。在西南急流持续的水汽和热量输送下,江南、华南和西南地区东部的大气不稳定性增强。7日,重庆、湖北南部、湖南北部等地部分地区出现较强降水,强降水主要集中在低涡暖式切变线附近。8日(图略),高空槽加深并东移至长江中下游地区,低涡切变系统同样向东向北推进,地面有江淮气旋生成(吴涛等,2023)。与此同时,西南急流进一步发展增强,850 hPa急流核风速超过26 m·s-1,有利于西南暖湿气流的向北输送,江南和华南整层可降水量(PWAT)达55 mm以上,最大对流有效位能(BCAPE)达2000 J· kg-1以上,广西中西部BCAPE值超过3000 J·kg-1,水汽和能量条件明显增强。8日为此次降水过程的最强时段,江南、华南和西南地区东部出现大范围的强降水和强对流天气。9日(图 10b),低涡切变系统东移入海,冷空气南下,冷切快速南压,西南急流减弱。同时副高北界维持在华南沿海附近,强降水主要出现在切变和副高之间,华南出现中到大雨,局地大到暴雨。

|

图 10 2025年5月(a)7日20:00,(b)9日08:00的500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、850 hPa风场(风羽)和整层可降水量(填色) Fig. 10 The 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm), 850 hPa wind (barb), and PWAT (colored) at (a) 20:00 BT 7 and (b) 08:00 BT 9 May 2025 |

5月8日下午,湖南株洲醴陵、衡阳祁东各发生一起EF1级龙卷风。醴陵龙卷的持续时间约为14:45—14:50,灾情路径总长度约为4 km,最大宽度约为300 m。祁东龙卷的持续时间约为14:58—15:11,灾情路径总长度约为22 km,最大宽度约为650 m。环境场显示(图略),8日14:00,湖南东部地区位于高空槽底、低空急流带上,水汽、能量条件充沛,PWAT值达到55~65 mm,BCAPE值超过2500 J·kg-1,0~6 km垂直风切变达24~30 m·s-1。此外,CMA-MESO、CMA-SH9、CMA-GD等中尺度模式,以及配料法和基于“风清”模型的机器学习方法等客观预报产品对此次强对流系统的位置和组织化发展也都有较好的提示(图略)。

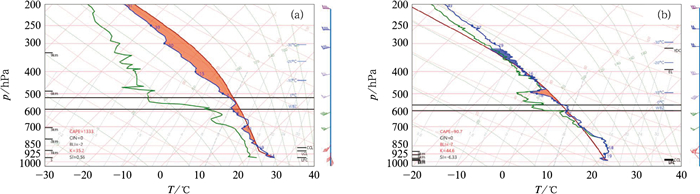

图 11分别给出8日14:00湖南郴州站和长沙站的探空曲线,可以看出,两个站的大气均具有较强的热力不稳定性条件,垂直风切变强,配合低层充沛的水汽条件,有利于强对流系统的组织化发展,具备龙卷发生的有利条件。郴州站和长沙站的抬升凝结高度(LCL)较低,其中长沙站的LCL低至213 m。垂直风切变条件显示,两个站的0~6 km垂直风切变分别达26.7 m·s-1和31.5 m·s-1,均属于强垂直风切变的范围,0~1 km垂直风切变也较强,分别为13 m·s-1和11.6 m·s-1。水汽条件显示,两个站的925 hPa比湿均超过16 g·kg-1,且对流层中层均存在明显的干空气侵入。能量条件显示,郴州站的CAPE值达1333 J·kg-1,长沙站受降水影响,CAPE值较小,但经修订后,从850 hPa抬升点计算的CAPE值也可达984.6 J·kg-1。此外,郴州站的超级单体指数大于1,龙卷指数大于3,也指示了湖南东部地区超级单体和龙卷发生的可能性。

|

图 11 2025年5月8日14:00湖南(a)郴州站和(b)长沙站的T-lnp图 注:绿色实线为露点层结曲线(单位:℃),蓝色实线为温度层结曲线(单位:℃),红色实线为状态曲线(单位:℃),上黑色实线为0℃线,下黑色实线为湿球温度0℃线,红色阴影表示CAPE(单位:J·kg-1)。 Fig. 11 T-lnp diagram for (a) Chenzhou Station and (b) Changsha Station in Hunan Province at 14:00 BT 8 May 2025 |

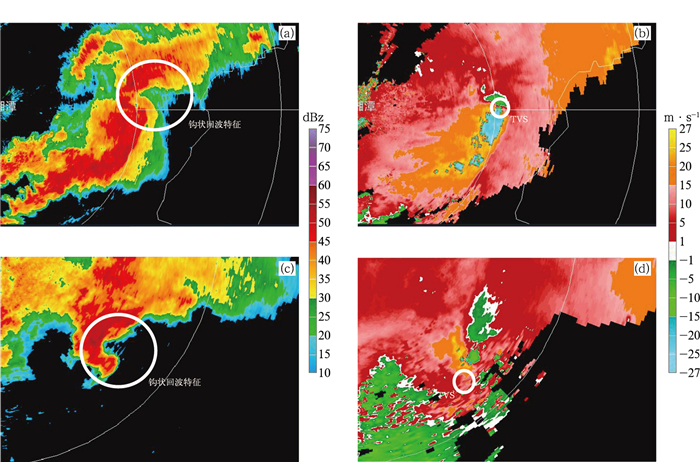

分析雷达反射率因子及径向速度发现,两次龙卷过程均出现中气旋、龙卷涡旋特征(TVS)和明显钩状回波。1.5°仰角径向速度观测表明,对于醴陵龙卷,14:25,弓形回波左侧出现前侧入流和“Ⅴ型”缺口;14:31,出现中气旋,其强度达到强中气旋级别(21 m·s-1);14:41,出现钩状回波(图 12a),并识别出36 m·s-1的TVS(图 12b),中气旋底高下降到0.5 km,预示着龙卷即将发生;14:47,TVS达42 m·s-1,但“Ⅴ型”缺口特征减弱;14:52,“Ⅴ型”缺口特征消失,TVS特征消失,中气旋减弱。对于祁东龙卷,14:23,超级单体和中气旋生成;14:45,中气旋强度达21 m·s-1,底高下降到1.3 km;14:51(图 12c,12d),钩状回波特征最为明显,TVS达52 m·s-1;15:03,钩状回波特征消失。这些雷达特征均表明及地龙卷天气的发生(郑永光等,2020)。

|

图 12 2025年5月8日湖南(a, b)湘潭雷达和(c, d)邵阳雷达1.5°仰角的(a, c)基本反射率, (b, d)径向速度 Fig. 12 (a, c) Base reflectivity and (b, d) radial velocity at 1.5° elevation from (a, b) Xiangtan Radar and (c, d) Shaoyang Radar in Hunan Province on 8 May 2025 |

5月21—24日,西南地区东部、江淮、江汉东部、江南、华南中北部等地出现较强降水天气过程,此次过程具有暴雨影响范围广、单点降水量大、持续时间长、强对流天气明显等特点。其中湖北武汉、湖南常德和张家界等地累计降水量达300~450 mm,最大降水量出现在湖南常德桃源,为466.7 mm。张家界慈利洞溪乡降水量6、12、24 h分别达255.0、281.1、334.6 mm,均突破当地历史极值。安徽阜阳颍泉局地出现135.7 mm·h-1的短时强降水。受持续强降水影响,广西、贵州、湖南等多地出现暴雨洪涝及山地灾害。22日,贵州毕节大方发生两起山体滑坡;23日,广西桂林龙胜发生山洪泥石流灾害, 湖南部分乡镇发生洪涝灾害。

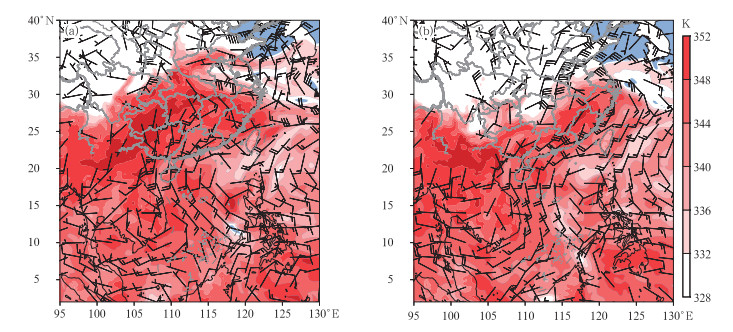

图 13为该过程环流配置演变,21日(图 13a),500 hPa北支槽位于我国西北地区,青藏高原东部有高原槽存在,北支槽和高原槽逐渐合并,并自西向东移动,槽后冷空气逐渐南下,槽前暖湿气流发展。副高北抬,其北界位于华南地区。850 hPa显示四川盆地附近有西南涡形成。22日(图 13b),500 hPa高空槽东移至重庆和贵州一带,低层西南涡发展东移,东移西南涡东侧强盛的西南急流有利于水汽向江南和江淮一带输送,湖北南部和湖南北部一带PWAT增强至60 mm以上。从850 hPa(图 14a)上可以看到,江南和华南大范围假相当位温超过348 K,部分地区超过352 K,持续高温高湿。925 hPa切变线及其南侧的风速辐合,配合江南中西部的200 hPa强辐散区,有利于抬升运动加强(周晓敏和张涛,2018)。有利的动力抬升条件配合丰沛的能量和水汽条件,22日江汉、江淮、江南北部、华南西北部等地出现暴雨到大暴雨,以及明显的强对流天气,为此次过程中最强的降水时段。23日(图略),冷空气快速南压至华南北部,西南涡东移加快,副高南落至南海。暖湿舌自西向东移动(图 14b),低层存在持续的暖平流,江南地区东部水汽条件明显改善,PWAT超过55 mm,华南继续维持高能高湿的态势。受其影响,华南和江南地区东部出现暴雨、大暴雨以及强对流天气。24日(图略),850 hPa切变线南压至华南沿海地区,动力强迫减弱,过程趋于结束。

|

图 13 2025年5月(a)21日, (b)22日08:00的500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、850 hPa风场(风羽)和整层可降水量(填色) Fig. 13 The 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm), 850 hPa wind (barb) and PWAT (colored) at 08:00 BT (a) 21 and (b) 22 May 2025 |

|

图 14 2025年5月(a)22日, (b)23日08:00的850 hPa假相当位温(填色)和925 hPa风场(风羽) Fig. 14 The 850 hPa pseudo-equivalent potential temperature (colored) and 925 hPa wind (barb) at 08:00 BT (a) 22 and (b) 23 May 2025 |

总体而言,此次强降水过程是由冷空气南下与持续增强的西南暖湿气流剧烈交汇,形成的低涡切变系统所引发。在此过程中,地形因素也一定程度上加剧了降水的强度(李子良,2006)。

5 其他灾害天气 5.1 干旱4月下旬至5月上旬,受多轮降水过程影响,包括广西和江苏在内的南方大部气象干旱基本缓解,但甘肃东部、陕西南部、河南西部、山西南部、宁夏南部等地干旱持续发展。21日,中旱及以上面积达到峰值,其中陕西、甘肃、宁夏、山西、河南5个省份特旱面积达35.1万km2。下旬,北方旱情阶段性缓和,31日,陕西大部、河南西部、甘肃南部等地存在中至重旱,局地特旱(国家气候中心,2025)。

5.2 首轮高温过程影响我国5月19—21日,受大陆高压影响,华北、黄淮、江淮、江汉、西北地区、西南地区等地发生首轮高温过程。河北南部、天津西南部、山西大部、甘肃东南部、宁夏东北部、山东大部、陕西大部、河南大部、内蒙古西南部、新疆东北部、江苏西北部、安徽北部和西南部、湖北北部和南部、四川南部和东北部、重庆东北部和西南部、湖南北部、云南东部、海南西北部等地出现35℃以上的高温天气。其中,河北西南部、山西大部、陕西大部、河南大部、新疆东北部、湖北大部、重庆大部、云南东南部局地最高气温达40℃以上,河南林州站最高达到43.2℃。内蒙古、四川、宁夏、安徽、山东、山西、江苏、河北、河南、湖北、湖南、甘肃、重庆、陕西等地共有316个站超过5月极值。河南中西部、陕西关中、山西南部出现干热风,干旱、高温及干热风叠加,影响小麦灌浆及作物播种出苗。

5.3 沙尘5月我国共有5次沙尘过程,主要影响北方地区,较2000—2024年同期(2.8次)偏多2.2次(国家气候中心,2025),其中8—9日过程达强沙尘暴级别。8—9日,受地面冷锋影响,新疆南部和东部、甘肃中东部、内蒙古西部、宁夏、四川盆地西北部等地出现扬沙或浮尘天气,新疆南部的部分地区出现沙尘暴,库尔勒、轮台、阿克苏、阿拉尔、库车等地出现强沙尘暴。

6 结论与讨论2025年5月,我国降水偏多、气温偏高,强降水、强对流天气频发并引发显著灾害。当月全国平均降水量为77.6 mm,较常年同期(70.3 mm)偏多约10%,长江沿岸及其以南地区降水量普遍超过100 mm,江西北部、广西、广东等地部分地区超过400 mm;同时,南北两支多雨带分别位于内蒙古中西部—华北和西藏—西南—华南北部—江南地区,降水较常年偏多5成至1倍,而东北大部、黄淮等地则偏少5成以上。气温方面,全国平均气温为17.3℃,较常年同期偏高0.8℃,为1961年以来第三高,陕西、河南平均气温达历史同期次高。

环流形势上,北半球500 hPa极涡呈单极型且强度偏强,中高纬环流呈四波型,副高较常年偏西、偏强,印度夏季风提前1周爆发,南海夏季风则偏晚2候,于5月29日建立。5月上旬,欧亚中高纬维持“两槽一脊”,我国呈现“西高东低”的环流形势,新疆气温偏高,华北和东北多强对流与沙尘天气,南方出现两次强降水过程;中旬环流形势有所调整,但仍呈现为“两槽一脊”的形势,北方强对流频繁,南方中旬后期降水增强;下旬中高纬环流转变为“两槽两脊”,副高稳定少动,东北地区降水减少,华南和江南地区降水增强。

5月共发生6次主要暴雨及强对流过程。其中,针对7—9日过程,中央气象台于8日先后发布暴雨、强对流黄色预警。21—24日过程具有降水持续时间长、雨强大的特点,且与前次降水过程落区重叠度高,在多地引发山洪、泥石流、城市内涝等次生地质灾害。

当前,极端天气预报仍面临不小的挑战。以5月4日贵州毕节极端雷暴大风事件为例,气象观测站监测到极端雷暴大风与对流大风造成黔西游船倾覆之间的时间非常短暂,而预警信息从发布到传递至一线责任人并转化为应急响应行动需要一定的时间。对雷暴大风,尤其极端性雷暴大风的形成机理和对流系统演变特征及地形作用等方面的认识仍有不足,加之复杂地形和有效探测手段的时空分辨率有限,成为制约小尺度下击暴流等极端天气监测的关键因素(王秀明等,2023)。因此,进一步提升对由中小尺度对流系统造成的极端天气的机理认识和技术产品支撑,及时发布实况天气,更新预报信息,提升预警响应效率,可降低灾害带来的不利影响。

陈双溪, 何财福, 2002. 大气环流的变化与南海夏季风活动的关系[J]. 气象, 28(5): 11-16. Chen S X, He C F, 2002. Relationship between westerly jet and summer monsoon activities in the South China Sea[J]. Meteor Mon, 28(5): 11-16 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2002.5.003

|

国家气候中心, 2025.2025年5月中国气候影响评价[R/OL]. http://cmdp.ncc-cma.net/influ/monichina.php. National Climate Center, 2025. Assessment of climate impact over China in May 2025. http://cmdp.ncc-cma.net/influ/monichina.php (in Chinese).

|

郭楠楠, 林建, 2024. 2024年5月大气环流和天气分析[J]. 气象, 50(8): 1024-1032. Guo N N, Lin J, 2024. Analysis of the May 2024 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 50(8): 1024-1032 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.070801

|

韩旭卿, 张涛, 2022. 2022年5月大气环流和天气分析[J]. 气象, 48(8): 1070-1076. Han X Q, Zhang T, 2022. Analysis of the May 2022 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 48(8): 1070-1076 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.070901

|

何敏, 许力, 宋文玲, 2002. 南海夏季风爆发日期和强度的短期气候预测方法研究[J]. 气象, 28(10): 9-14. He M, Xu L, Song W L, 2002. Short range climate prediction of the onset and intensity of South China Sea summer monsoon[J]. Meteor Mon, 28(10): 9-14 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2002.10.002

|

华珊, 张涛, 张宸, 2021. 2021年5月大气环流和天气分析[J]. 气象, 47(8): 1021-1028. Hua S, Zhang T, Zhang C, 2021. Analysis of the May 2021 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 47(8): 1021-1028 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.08.009

|

李妮娜, 林建, 2023. 2023年5月大气环流和天气分析[J]. 气象, 49(8): 1020-1028. Li N N, Lin J, 2023. Analysis of the May 2023 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 49(8): 1020-1028 (in Chinese).

|

李子良, 2006. 地形降水试验和背风回流降水机制[J]. 气象, 32(5): 10-15. Li Z L, 2006. Simulations of precipitation induced by reversal flow in the lee of mountain[J]. Meteor Mon, 32(5): 10-15 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2006.5.002

|

王秀明, 俞小鼎, 费海燕, 等, 2023. 下击暴流形成机理及监测预警研究进展[J]. 气象, 49(2): 129-145. Wang X M, Yu X D, Fei H Y, et al, 2023. A review of downburst genesis mechanism and warning[J]. Meteor Mon, 49(2): 129-145 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.100301

|

吴涛, 许冠宇, 李双君, 等, 2023. 一次春季江淮气旋混合型对流天气特征及成因分析[J]. 气象, 49(1): 27-38. Wu T, Xu G Y, Li S J, et al, 2023. Characteristics and causes of a mixed-type convective weather during the formation and development of a Jianghuai Cyclone in spring[J]. Meteor Mon, 49(1): 27-38 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.111801

|

应急管理部, 2025. 国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部发布2025年5月全国自然灾害情况[R/OL]. http://m.aqsc.cn/news/202506/11/c193062.html. Emergency Management Department, 2025. The Office of the National Disaster Prevention, Mitigation and Relief Commission and the Emergency Management Department released the national natural disaster situation in May 2025[R/OL]. http://m.aqsc.cn/news/202506/11/c193062.html (in Chinese).

|

郑永光, 蓝渝, 曹艳察, 等, 2020. 2019年7月3日辽宁开原EF4级强龙卷形成条件、演变特征和机理[J]. 气象, 46(5): 589-602. Zheng Y G, Lan Y, Cao Y C, et al, 2020. Environmental conditions, evolution and mechanisms of the EF4 tornado in Kaiyuan of Liaoning Province on 3 July 2019[J]. Meteor Mon, 46(5): 589-602 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2020.05.001

|

周晓敏, 张涛, 2018. 2018年5月大气环流和天气分析[J]. 气象, 44(8): 1110-1116. Zhou X M, Zhang T, 2018. Analysis of the May 2018 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 44(8): 1110-1116 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2018.08.013

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51