2. 长岛国家气候观象台,山东 长岛 265800;

3. 中国气象局气象干部培训学院,北京 100081;

4. 山东省青岛市气象局,青岛 266000

2. Changdao National Climatology Observatory, Shandong, Changdao 265800;

3. CMA Training Centre, Beijing 100081;

4. Qingdao Meteorological Bureau of Shandong Province, Qingdao 266000

飑线是一种组织性强、生命期长的带状中尺度对流系统,常常伴随着强风、雷电、暴雨等极端天气现象。渤海作为我国北方重要海上经济战略要地,其天气状况对于当地的渔业、盐业、交通运输等行业具有至关重要的影响。开展渤海飑线的物理过程分析,对于保障海上交通安全、预防海洋灾害等方面具有重要意义。

飑线的形成和发展常伴随着对流单体的新生、合并和增强(孙继松等,2013;陈明轩等,2017),单体合并不仅增强对流云团尺度和强度,且明显影响系统的维持时间(侯淑梅等,2018;雷蕾等,2021)。飑线产生的近地面冷池向外扩散可以与环境气流相互作用,起到触发和维持对流的作用(陈明轩等,2017;杨吉等,2020)。而飑线后侧入流急流的动量下传和蒸发作用会影响冷池的强度和移速(张弛等,2021)。大气可降水量和对流有效位能(CAPE)也可影响飑线的强度和组织性,沈新勇等(2023)研究发现,最大对流有效位能(MCAPE)主要受低层水汽的影响,较大的MCAPE值及低层垂直风切变使得对流后向新生尺度增长,维持时间更长。边界层内的中尺度辐合线对飑线的形成演变具有重要作用。孙继松等(2013)认为,直线型对流系统与其移动前方近地面层的水汽辐合区相遇可能是弓状回波快速形成的重要机制。屈梅芳等(2021)研究发现,在垂直风切变较小的情况下,当地面辐合抬升作用强并配合有后部干冷空气入流时,仍有较强的飑线生成发展。万夫敬等(2021)认为山东半岛东侧的黄海海风锋与飑线相遇,加强了风暴前侧的抬升、水汽供给和组织化程度,为飑线的长时间维持提供了有利条件。

下垫面的非均匀性是影响飑线强度的一个重要因素。研究发现,水体相对于陆面,摩擦力更小,有利于风速增强(盛春岩等,2014;陶局等,2019);在夏季夜间,水体会加热表层大气并且增加感热潜热通量的释放,热量输送、感热、潜热均会影响飑线的发展(Xu and Rutledge, 2015;沈新勇等,2016)。近几年来,随着气象观测资料种类和数量的增加以及中尺度模式的发展,飑线从陆地移入大范围水体的入海过程和相关机制逐步被讨论和研究。高梦竹等(2017)指出,杭州湾更好的水汽和更强的不稳定能量条件,有利于北岸移入杭州湾的对流单体加强。另外,杭州湾光滑下垫面、海陆分布不均匀引起的局地尺度海风、喇叭口等特殊地形也是造成飑线发展的原因(Zhang et al,2021;黎玥君等,2024)。海表温度分布不均引起的近地面风辐合异常,同样可以通过垂直运动影响对流系统的发展(Minobe et al,2008;Kuwano-Yoshida et al,2010;苑俐和肖子牛,2017)。Wallace et al(1989)提出的垂直混合机制,认为暖洋面上空的大气边界层(MABL)处于不稳定层结或弱稳定状态,有利于动量的垂直混合,将MABL顶部的动量带到MABL底部,使暖海面风速增加更明显。周解梦等(2022)发现东海黑潮锋通过垂直混合机制强迫表层风速发生变化,在黑潮锋上空形成风速辐合,对大气边界层乃至对流层高层都有一定影响。

渤海海域地理环境独特,三面环陆、海岸线曲折,复杂的下垫面条件和多尺度系统的相互作用,使得飑线的移动和演变往往难以精确预测。陶局等(2019)通过填海敏感性试验探讨了渤海水面对飑线形成过程的影响,发现相对于渤海水面,有利的大尺度环境对飑线过程的影响更加显著。然而此项研究仅针对一次入海减弱随后增强的飑线过程,对于渤海海域有些缺乏组织性的对流系统入海后反而能够组织成为飑线,且在海面持续维持的机制仍不清楚。为此,本文选取2021年7月31日夜间一次对流系统经过渤海湾后快速增强为弓形飑线的强对流事件进行深入分析,此次过程正好发生在夜间海上雷暴多发时段,且海上强对流天气主要发生在渤海湾北部沿岸及渤海中西部海面,在研究下垫面对强风暴组织化影响作用方面具有一定的代表性和研究价值,这也是本研究关注的重点。

1 资料和研究方法采用的资料主要有:(1)天津塘沽、山东滨州、河北秦皇岛、辽宁大连SA多普勒天气雷达逐6 min体扫观测资料,用于分析对流系统的演变及中尺度结构,其中为了探讨海上近地面层风场精细化结构,开展了多部多普勒天气雷达资料组合反射率拼图和风场三维变分同化反演;(2)全球降水观测计划(GPM)发布的3级融合降水产品IMERG V06(http://disc.gsfc.nasa.gov/),时间分辨率为30 min,空间分辨率为0.1°×0.1°,用于分析对流降水特征;(3)中国东部地区地面加密自动气象观测站和高空探测资料,用于分析气温、风等要素及不稳定层结特征;(4)欧洲中期天气预报中心(ECMWF)提供的第5代全球大气再分析资料(ERA5)小时数据以及月平均数据,空间分辨率为0.25°×0.25°,其中小时数据用于天气形势分析和物理量诊断,月平均数据用于多年平均环境要素场分析。

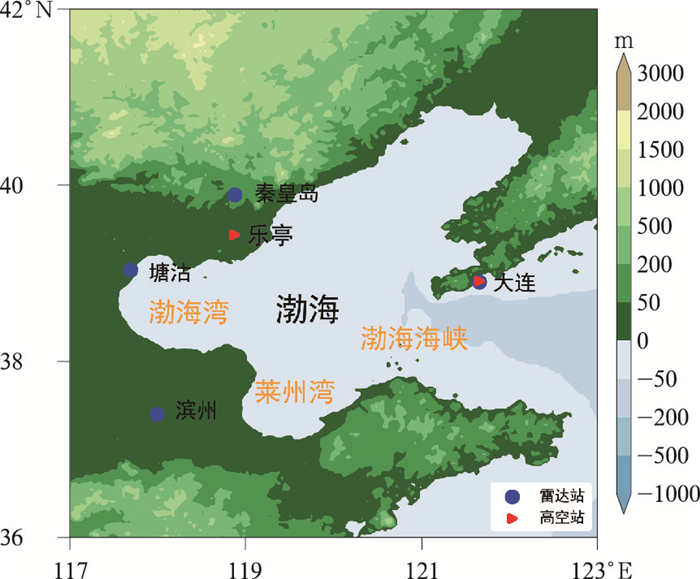

文中所有时间均为北京时。研究区域为渤海,渤海是一个近封闭的内海,三面环陆,北、西、南三面分别与辽宁、河北、天津和山东毗邻。具体地形及相关站点位置参见图 1。

|

图 1 渤海及其周边地形(填色)以及站点分布 Fig. 1 Bohai Sea and its surrounding terrain (colored) and station distribution |

为了深入探讨渤海上空冷空气与海上暖湿气流的相互作用,利用Hoskins and Bretherton(1972)的锋生函数公式计算锋生情况,具体见式(1)。

| $ F=\frac{1}{2}|\nabla \theta|[D \cos (2 \beta)-\delta] $ | (1) |

式中:θ为位温, D为水平风切变(变形项),δ为散度,β为膨胀轴与等位温线的夹角。F>0时为锋生,F < 0时为锋消。

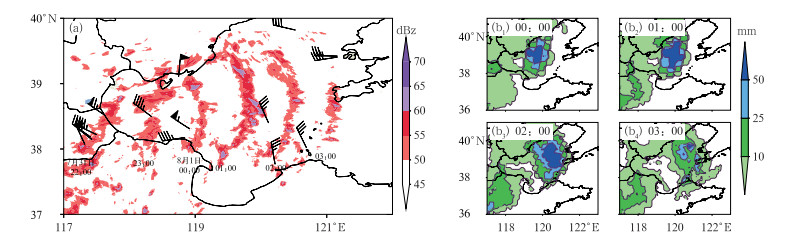

2 天气实况 2.1 过程概述2021年7月31日傍晚,华北发生大范围强对流天气,对流系统自西向东移入渤海海域,并在渤海湾与多单体雷暴合并加强形成强飑线(图 2a)。影响渤海的飑线生命史超过6 h,主要时间段为7月31日21:00至8月1日03:00。过程中海上回波演变主要经历了三个阶段: 陆面对流自河北山东交界处入海,与渤海湾西北沿岸分散对流合并加强形成“人字形”飑线(7月31日21:00—23:00);飑线自渤海湾移入渤海持续发展,于渤海中部达到成熟阶段,并加强为弓形强飑线(7月31日23:00至8月1日01:00);飑线继续东移至渤海海峡减弱消散(8月1日02:00—03:00)。受飑线影响,所经海域及沿岸大部分地区出现雷暴大风天气,局地伴有短时强降水。其中渤海海上平台观测最大平均风速达21.5 m· s-1,最大阵风风速为30.9 m·s-1。通过对GPM降水产品分析发现,伴随飑线东移,渤海海面出现了大范围50 mm·h-1以上的短时强降水(图 2b),强降水自渤海湾北部沿岸影响至渤海中北部,其中影响范围最广且量值最大的强降水主要发生在8月1日01:00—02:00,正好对应飑线发展的最强时段,强降水落区主要位于渤海中部至大连西部海面(图 2b3)。

|

图 2 2021年(a)7月31日至8月1日雷达组合反射率因子(填色)和地面最大风速(风羽),(b)8月1日GPM观测的小时降水量(填色)演变 Fig. 2 Evolution of (a) radar composite reflectivity factor (colored) and surface maximum wind speed (barb) from 31 July to 1 August, (b) hourly precipitation (colored) observed by GPM on 1 August 2021 |

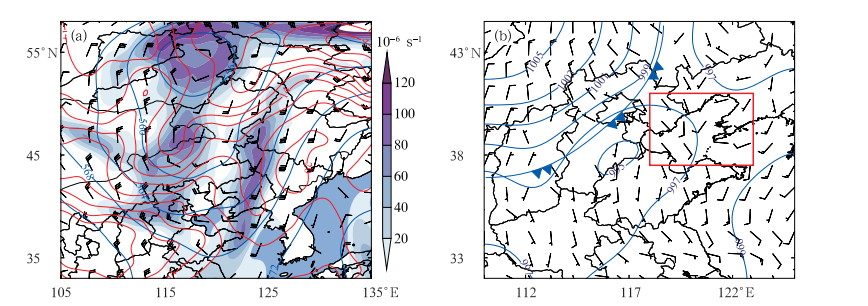

7月31日20:00,中高纬地区存在深厚的冷涡系统,500 hPa华北冷涡底部高空槽分裂东移,山东上空高空槽东移前倾,与内蒙古东部北支槽呈阶梯槽形势, 北支槽底有冷空气补充南下, 700 hPa、850 hPa山东大部均受暖脊控制, 高空冷平流与低层暖平流叠置有利于层结不稳定发展(图 3a)。地面上,华北至山东受热低压控制, 渤海位于低压倒槽的顶部, 同时华北西北部有冷锋东移南下,冷锋前沿已移至京津冀地区(图 3b),有利于强对流天气的发生。乐亭和大连20:00探空显示(图略),两者中层(700~400 hPa)均有明显的干层,有利于风暴下沉气流内粒子蒸发冷却,促使下沉气流增强。渤海西部(乐亭)CAPE值(1928 J·kg-1)明显大于东部(大连,473.6 J·kg-1),有一定的对流抑制能量,最大抬升指数均为负值,0~6 km垂直风切变小于10 m·s-1,为弱垂直风切变,0~3 km则大于10 m· s-1,达到了中等强度,即伴随着冷空气旋转南下,低空垂直风切变明显增大。上述分析表明,大气环境条件有利于强风暴天气的发生。

|

图 3 2021年7月31日20:00(a)500 hPa位势高度(蓝线, 单位:dagpm)、风场(风羽)、涡度(填色)和850 hPa温度(红线,单位:℃),(b)海平面气压(蓝线,单位:hPa)和地面风场(风羽) 注:图b中  代表冷锋,红框代表飑线影响区域。 Fig. 3 (a) 500 hPa geopotential height (blue line, unit: dagpm), wind (barb), vorticity (colored) and 850 hPa temperature (red line, unit: ℃), (b) sea level pressure (blue line, unit: hPa) and surface wind field (barb) at 20:00 BT 31 July 2021 代表冷锋,红框代表飑线影响区域。 Fig. 3 (a) 500 hPa geopotential height (blue line, unit: dagpm), wind (barb), vorticity (colored) and 850 hPa temperature (red line, unit: ℃), (b) sea level pressure (blue line, unit: hPa) and surface wind field (barb) at 20:00 BT 31 July 2021

|

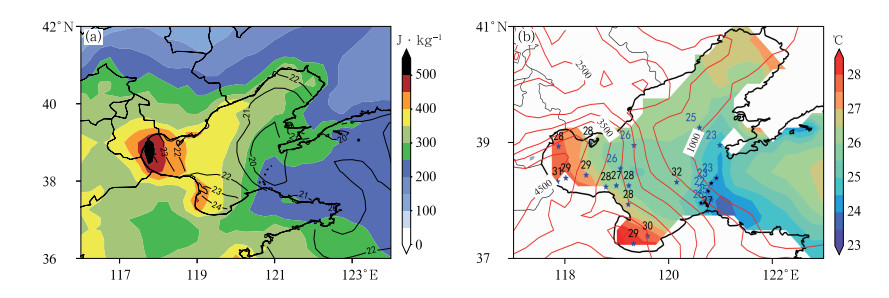

飑线的形成发展与环境的热力、动力和不稳定条件等环境条件密切相关。孙艺迪等(2023)研究表明海水深浅、太阳辐射以及海流等多种环境因素能够直接或间接作用于海表温度(SST)变化,下垫面可以通过改变边界层热力和动力过程、水分循环与地气热量交换,借助边界层顶抽吸、夹卷等过程改变大气的温湿结构,进而影响对流系统的发展演变(陶局等,2019)。渤海多年平均的SST和CAPE空间分布存在显著的正相关性(图 4a)。具体而言,在渤海湾、莱州湾等高海温区,对应着更大的CAPE值;相反,渤海海峡作为低海温区,其CAPE值则相对较低。此次过程对流发生前的CAPE和SST分布特征与多年平均情况类似(图 4b),7月31日20:00渤海湾和莱州湾等高海温区的CAPE值高达4000 J·kg-1,而渤海海峡低海温区则不足1000 J· kg-1,整个渤海中西部均在2000 J·kg-1以上,高CAPE值为入海飑线的发展提供了充足的不稳定能量。图 4b显示的海上观测站监测的海面气温也有相似的分布特征,除了渤海中部对应着异常高温外,高(低)海温区有着更高(低)的海面气温,其中渤海湾和莱州湾海面气温在28~31℃,渤海海峡在23~25℃;SST梯度区同样对应着气温梯度区,如渤海湾至渤海、渤海至渤海海峡之间存在等温线密集区,其中渤海与渤海海峡海面气温温差高达10℃。综上,受渤海下垫面影响,渤海湾至渤海中部有着更好的环境热力和不稳定条件,有利于对流活动的发生。

|

图 4 (a) 2011—2020年月平均CAPE(填色)和SST(等值线,单位:℃),(b)2021年7月31日20:00 CAPE(等值线,单位:J·kg-1)、SST(填色)和海上观测站气温(数字,单位:℃) 注:图b中五角星为海上观测站点。 Fig. 4 (a) Monthly mean CAPE (colored) and SST (contour, unit: ℃) from 2011 to 2020, (b) CAPE (contour, unit: J·kg-1), SST (colored) and temperature (number, unit: ℃) at the sea observation station at 20:00 BT 31 July 2021 |

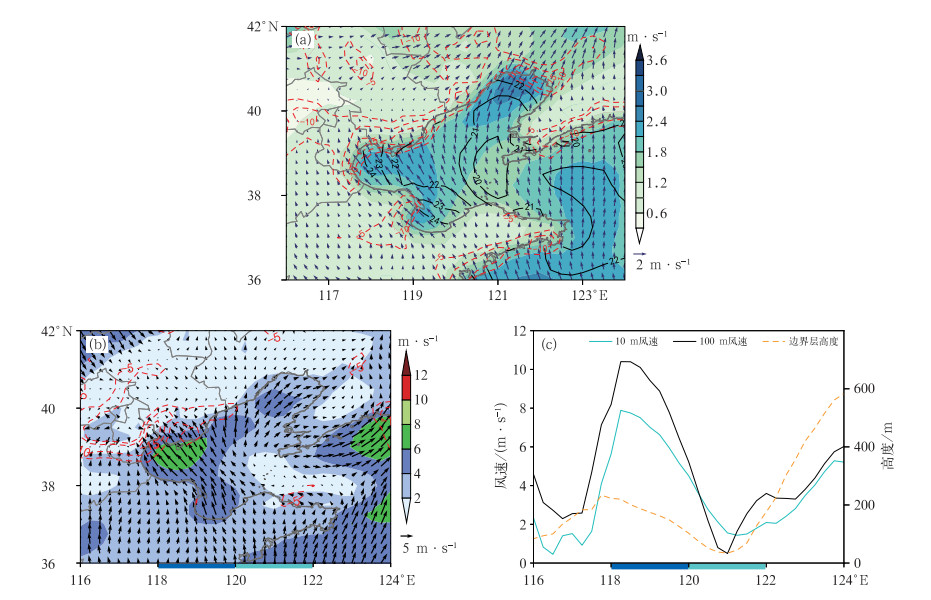

图 5给出了2011—2020年多年平均以及此次过程的海面风场和散度分布,不论是风向、风速还是散度,在渤海海面及其周边均呈现出显著的共性特征,具体表现为:海上风速大于陆地,莱州湾至渤海湾为风速大值区,渤海海峡为风速低值区。对比SST分布,发现海上风速大值区与SST高值区相对应,而渤海海峡低海温区则不仅对应着风速低值区,还形成以其为中心的辐散风场。这主要受海陆下垫面粗糙度不同以及海面垂直混合调节机制的影响,光滑海面和陆地相比,摩擦力明显偏小,而摩擦力主要使空气运动减速,当气压梯度相同时,海面风速大于陆地(盛春岩等,2014);此外暖海面上空大气易不稳定,垂直湍流混合强,上层高的动量传递到海表面,也可导致表层风速增强(周解梦等,2022)。对比分析2021年7月31日20:00沿38.5°N的海面风速、边界层高度(图 5c)以及图 4气温和CAPE分布,发现高海温区具有更强的不稳定能量和更高的边界层高度,其100 m风速和10 m风速变化基本一致,符合垂直混合机制的特征。此外,渤海湾和辽东湾喇叭口地形表现出“狭管效应”特征,风朝喇叭口汇聚,风速逐渐增强,最终与陆面风在沿岸迎风一侧形成了显著的散度辐合现象。综上,受渤海下垫面及周边海岸地形影响,渤海湾西北侧有着显著的风场辐合,且风速自渤海湾向东逐渐减弱,飑线发展区域对应的环境风速大于4 m·s-1,渤海东部至渤海海峡冷水区主要为风场辐散区。

|

图 5 (a) 2011—2020年月平均SST(黑线,单位:℃)、10 m风场(风矢)、风速(填色)和地面散度(红虚线,单位:10-5 s-1),(b, c)2021年7月31日20:00 (b)10 m风场(风矢)、风速(填色)和地面散度(红虚线,单位:10-5 s-1),(c) 10 m、100 m风速和边界层高度沿38.5 °N的纬向变化 注:图b, c中横坐标轴上的深蓝色、浅蓝色线段分别代表对流增强、减弱区域。 Fig. 5 (a) Monthly mean SST (black line, unit: ℃), 10 m wind field (vector), wind speed (colored), and surface divergence (red dashed line, unit: 10-5 s-1) from 2011 to 2020, (b) 10 m wind field (vector), wind speed (colored), and surface divergence (red dashed line, unit: 10-5 s-1), and (c) zonal variation of 10 m, 100 m wind speeds and boundary layer height along 38.5 ° N at 20:00 BT 31 July 2021 |

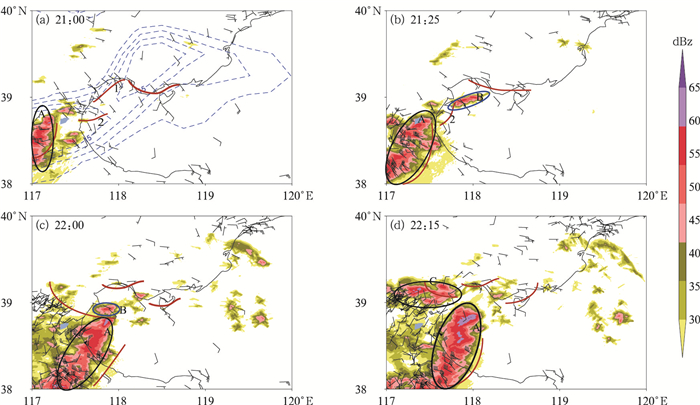

从图 6地面自动站加密风场可见,渤海湾沿岸环境风主要为东南风,风速较弱,与图 5b中ERA5再分析格点风场基本一致。受渤海湾海陆摩擦及海岸线曲率影响,海陆沿岸向岸风一侧形成了多支中尺度辐合线,对流风暴A自陆上东移,风暴出流与环境气流对峙,形成南北向辐合线并持续东移,风暴整体沿着辐合线向东传播。7月31日21:00,边界层散度辐合区相较于20:00(图 5b)略有东移(图 6a),强辐合区位于河北沧州经渤海湾延伸至唐山一带,风暴A在沧州境内发展东移,东南风遇塘沽沿岸地形形成了两支辐合线,其中辐合线1触发了风暴B(图 6b)。22:00,风暴A入海受沿岸南侧辐合线2抬升影响,发展加强, 并在辐合线2附近演变成弓形回波(图 6c)。22:15,风暴A与风暴B合并发展形成了线性风暴,回波强度进一步加强,最大反射率因子达65 dBz(图 6d)。同时,陆上对流冷池前沿的偏南气流与塘沽沿岸的偏东气流辐合加强,触发了多个雷暴单体,进而演化成了东西带状的多单体风暴C。随后,风暴A和C合并形成弓形飑线(图略)。飑线自渤海湾入海快速组织化发展,组织化发展区与高CAPE值及散度辐合区相对应(图 4,图 5)。

|

图 6 2021年7月31日10 m风场(风羽)和雷达组合反射率因子(填色) 注:红线为10 m风场辐合线,数字代表其编号;椭圆为对流风暴范围, 字母代表其编号;图a中蓝色虚线为925 hPa散度,单位:10-5 s-1。 Fig. 6 10 m wind field (barb) and radar composite reflectivity factor (colored) on 31 July 2021 |

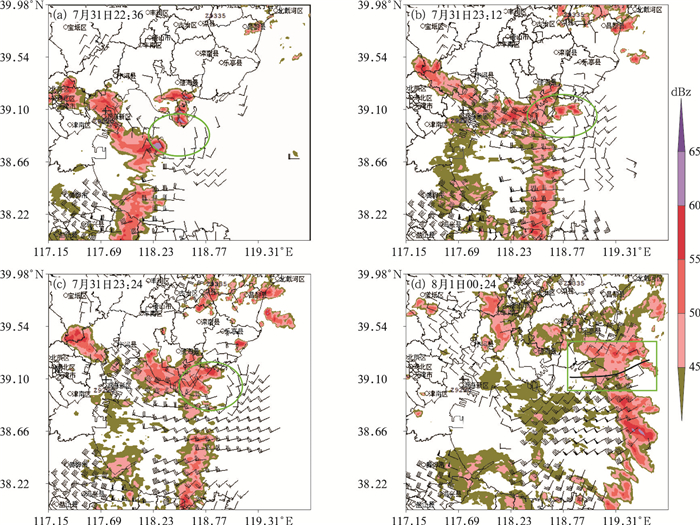

图 7展示了新一代天气雷达建设软件系统提供的塘沽、滨州、秦皇岛多雷达反射率最大值组合产品和300 m风场反演组合产品。7月31日22:36(图 7a),飑线前进方向冷池出流为偏西风,环境风场为偏南风,受海陆摩擦差异影响,环境风场在渤海湾北部沿岸转为偏东风,同时沿岸辐合线触发的新生对流出流形成了偏北气流,4支气流在渤海湾北部沿岸、飑线的弓形顶部相互作用形成了中尺度涡旋。23:12—23:24(图 7b,7c),中尺度涡旋始终位于飑线移动的前方,并沿着海岸地形的走向向东移动,300 m反演风场均清晰展现了环境偏南风遇地形发生气旋式旋转,最终与飑线的出流形成的中尺度涡旋。22:36—23:24,飑线逐步向移动前方中尺度涡旋区域传播,同时渤海湾北部沿岸对流回波持续发展,与海上飑线回波主体相结合形成了“人字形”回波,最强对流回波始终位于“人字形”头部,对应着中尺度涡旋的影响区域。8月1日00:24(图 7d),中尺度涡旋逐渐远离海岸线,其北侧转为东北风,此时气旋式环流明显减弱,并演变为东北风与西南风的东西向切变线。随着中尺度涡旋离岸,沿岸地区辐合抬升条件显著变差,导致对流活动的强度和组织性明显减弱。随后,整个飑线系统仅保留了海上部分,并继续向渤海方向推进。可见,渤海湾北部沿岸地形对于飑线前侧中尺度涡旋的形成具有显著影响,有利于促进渤海湾飑线沿海岸线传播并增强。

|

图 7 2021年7月31日至8月1日雷达组合反射率因子(填色)和300 m反演风场(风羽) 注:绿圈代表中尺度涡旋区,绿框代表切变线影响区,黑色粗实线代表切变线。 Fig. 7 Radar composite reflectivity factor (colored) and 300 m wind field (barb) retrieved by radar from 31 July to 1 August 2021 |

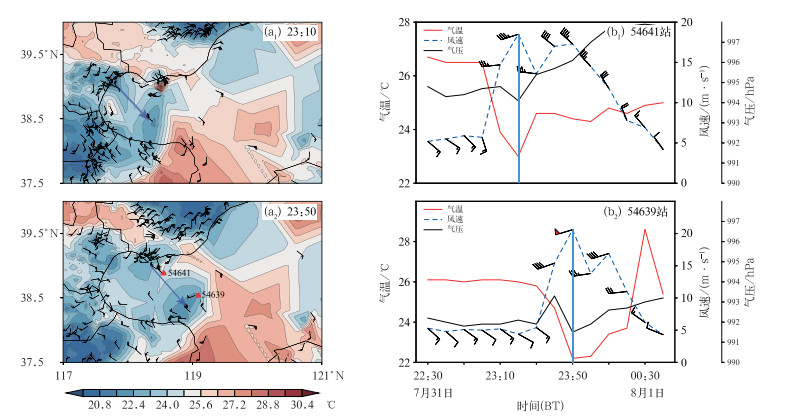

一般认为强冷池密度流在弓形飑线的发展中起着重要作用(王秀明等,2012)。邓承之等(2024)分析了一次西南低涡影响下的飑线过程,发现“人字形”回波后部边界层内由前期暴雨形成的冷区在冷锋南下和锋后干空气中的雨滴蒸发冷却作用下进一步降温加强冷池出流,有利于弓形飑线的形成。此次过程也表现有类似特征,图 7显示“人字形”回波在渤海湾北侧沿岸的近地面反演风场中主要呈现为西北风,而其海上一侧则主要表现为偏西风或西南风,随着沿岸对流的发展,海上偏西风风速明显增大。结合地面加密自动站温度和风场分析发现,沿岸对流冷池出流向海传播,有利于海上对流冷池强度以及地面风速的增大。从图 8a可见,7月31日23:10,塘沽北侧沿岸对流的冷池出流方向指向东南侧,冷池出流走向与沿岸的西北气流方向一致;23:12,唐海县沿岸地区对流活动显著增强(图 7b),随着西北风风速的增强和冷池的向海传播,海上自动站监测气温持续下降,且风速明显增大。沿岸站点和海上站点气象要素时序图呈现出更为显著的变化特征(图 8b),23:20,沿岸站点的对流活动发展加强,气温随之下降至23℃,随后,风向由偏西风转变为西北风(图 8b1),这一风向变化有利于地面冷池向海域方向流动,并逐渐对海上站点产生影响,海上站点气温自23:20持续下降,直至23:50,气温降至最低值20.8℃,同时地面偏西风风速增大至20 m·s-1(图 8b2)。海面冷池强度的加强及偏西风的增大,有利于飑线向东传播并发展,从8月1日00:24组合反射率因子(图 7d)可见,海上组合反射率因子相较于前期出现了显著增强,最大反射率因子达到了60 dBz,飑线的组织结构也显著增强,其后紧跟着一个风速超过20 m·s-1的强风区。

|

图 8 2021年7月31日(a)地面加密自动气象站气温(填色和等值线)和风场(风羽),(b)站点气象要素时间序列 注:图a中蓝色箭头代表冷池出流的传播方向;图b中蓝色实线代表最大风速出现时间。 Fig. 8 (a) Temperature (colored and contour) and wind field (barb) from surface automatic weather stations and (b) time series of meteorological elements at stations on 31 July 2021 |

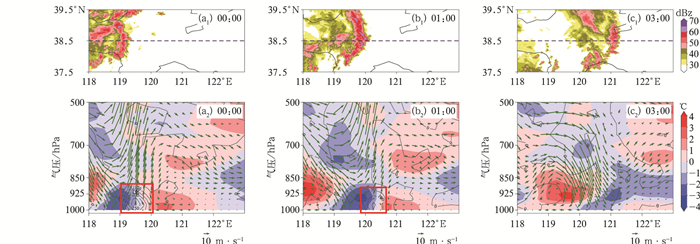

飑线的组织化过程往往呈现出两支强入流为典型特征的动力结构: 一支位于雷暴冷池后侧中层(4500~5000 m), 另一支位于低层飑线前侧, 由强辐合区垂直于飑线指向云内,后侧入流和前侧入流同时加强有利于飑线前侧垂直环流发展(雷蕾等,2021)。图 9详细展示了海上飑线自西向东的移动过程及其对应时间过38.5°N的u-w环流、气温与同纬度平均气温的差值及锋生特征。具体而言,8月1日00:00,海上飑线已移至渤海湾东部(图 9a1),即渤海入口处,此时,沿岸的对流活动带来了海上飑线的冷池密度流加强,与环境气流势力相当,飑线后侧的入流急流、冷池出流以及前侧低层入流在飑线前侧汇聚(图 9a2红色方框),冷池与暖水区上空的暖温区形成的边界层锋生显著,上升气流发展明显。01:00,飑线东移进入渤海区域,飑线发展加强呈现出典型的弓形结构特征(图 9b1),后侧入流急流、冷池强度相较于上个时次发展加强,然而受飑线前侧低层入流以及环境温度减弱影响,飑线前缘的锋生强度有所减弱,对应上升运动减弱(图 9b2)。03:00,飑线已完全移出渤海进入渤海海峡冷水区(图 9c1),整个边界层基本为冷空气所主导,近地面入流气流及环境暖空气已不再显著,上升运动不再明显,近地面锋生现象消失,后侧中空急流、飑线强度和组织化程度明显减弱(图 9c2)。可见,在海上飑线加强过程中,边界层锋生发挥着至关重要的作用,其中边界层气温和环境气流的变化影响较为显著,而前文分析的边界层气温和风场又受海温的影响较大,最终使得飑线在渤海暖水区发展加强,在冷水区减弱消散。

|

图 9 2021年8月1日(a1~c1)雷达组合反射率因子以及(a2~c2)对应时刻u-w(风矢)、气温距平(填色)、锋生函数(等值线,单位:10-10 K·m-1·s-1)沿38.5 °N的垂直剖面 注:图a2, b2中红框代表锋生区。 Fig. 9 (a1-c1) Radar composite reflectivity factor, (a2-c2) vertical profile of synthetic circulation (vector) of u-w, temperature anomaly (colored) and frontogenesis function (contour, unit: 10-10 K·m-1·s-1) along 38.5° N on 1 August 2021 |

2021年7月31日至8月1日飑线过程主要发生在高空冷涡及地面冷锋东移影响的强系统强迫下,初始对流形成于上游华北境内,自渤海湾进入渤海后组织成强飑线影响渤海海区。初期,渤海沿海地区存在中层干层、层结不稳定等有利的环境条件,但有一定的抬升抑制和较高的自由对流高度等不利条件,对于入海飑线的强度和演变,临近预报仍存在较大的不确定性。本文基于多源资料的综合分析,基本厘清了这次飑线过程的形成、演变机制,具体结论如下:

(1) 渤海海面热力分布不均及复杂的海岸地形造成了渤海区域热力、动力等环境条件的不同。渤海湾至渤海中部受暖海面和热通量交换影响,有着更好的环境热力和不稳定条件;受海陆下垫面粗糙度不同以及海面垂直混合调节机制影响,渤海湾西北侧风场辐合显著,且风速大值区与SST高值区相对应,渤海风速自渤海湾向东逐渐减弱。

(2) 内陆多单体风暴形成冷池出流与环境气流的辐合区向东发展,造成对流入海传播。渤海湾复杂的海岸地形使得弱的偏东气流在沿岸形成多个地面辐合线,触发局地雷暴,入海对流与多个雷暴单体合并加强,形成“人字形”飑线。渤海湾北部沿岸地形、环境风场及海上飑线冷池出流相互作用,形成飑线前侧的中尺度涡旋,有利于促进渤海湾飑线沿海岸线增强。沿岸对流发展带来的冷池密度流向海传播,促使海面冷池强度加强,有利于海上飑线的发展。

(3) 在海上飑线的加强阶段,边界层锋生起到了关键作用。飑线移动前方SST分布不均间接影响了边界层锋生的强弱,渤海中西部暖的下垫面和更强的环境气流,使得飑线移动方向有着明显的锋生和上升运动,相对冷的下垫面边界层锋生明显减弱,且逐渐受冷空气和下沉气流主导,最终使得飑线在暖水区增强,冷水区减弱。

复杂的下垫面增加了中尺度对流系统的预测难度。本研究通过个例分析,初步阐明了在强天气强迫作用下,渤海入海飑线的路径、强度演变特征及其与下垫面的相应关系,为渤海海面强天气落区预测提供了参考依据。然而,鉴于海上观测数据的不足,以及海面气温受到海气相互作用、太阳辐射、海面风等多种因素的影响,文中观察到的渤海中部异常偏高的气温是否与夜间辐射冷却过程中深水区气温响应较慢有关,这一点尚待确定。因此,有必要开展高分辨率数值模拟研究,并与白天飑线过程进行对比分析,以深入探讨不同时间段下垫面影响作用的异同点。

陈明轩, 肖现, 高峰, 2017. 出流边界对京津冀地区强对流局地新生及快速增强的动力效应[J]. 大气科学, 41(5): 897-917. Chen M X, Xiao X, Gao F, 2017. Dynamical effect of outflow boundary on localized initiation and rapid enhancement of severe convection over Beijing-Tianjin-Hebei Region[J]. Chin J Atmos Sci, 41(5): 897-917 (in Chinese).

|

邓承之, 周国兵, 李强, 等, 2024. 四川盆地一次西南低涡影响下的飑线天气特征及其成因[J]. 气象, 50(7): 777-790. Deng C Z, Zhou G B, Li Q, et al, 2024. Characteristic and formation of a squall line influenced by the southwest vortex in Sichuan Basin[J]. Meteor Mon, 50(7): 777-790 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.043001

|

高梦竹, 陈耀登, 章丽娜, 等, 2017. 对流移入杭州湾后飑线发展机制分析[J]. 气象, 43(1): 56-66. Gao M Z, Chen Y D, Zhang L N, et al, 2017. Analysis on influence of convection after moving into Hangzhou Bay on the development of squall line[J]. Meteor Mon, 43(1): 56-66 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2017.01.006

|

侯淑梅, 闵锦忠, 刁秀广, 等, 2018. 飑线发展过程中回波合并的特征分析[J]. 大气科学学报, 41(3): 367-376. Hou S M, Min J Z, Diao X G, et al, 2018. Analysis of echoes merging characteristics during squall line development process[J]. Trans Atmos Sci, 41(3): 367-376 (in Chinese).

|

雷蕾, 孙继松, 陈明轩, 等, 2021. 北京地区一次飑线的组织化过程及热动力结构特征[J]. 大气科学, 45(2): 287-299. Lei L, Sun J S, Chen M X, et al, 2021. Organization process and thermal dynamic structure of a squall line in Beijing[J]. Chin J Atmos Sci, 45(2): 287-299 (in Chinese).

|

黎玥君, 马昊, 勾亚彬, 等, 2024. 冷涡影响下杭州湾一次区域性极端大风的演变和机制分析[J]. 气象, 50(1): 71-83. Li Y J, Ma H, Gou Y B, et al, 2024. Evolution and formation mechanism of a regional extreme thunderstorm gale in Hangzhou Bay affected by cold vortex[J]. Meteor Mon, 50(1): 71-83 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.091201

|

屈梅芳, 俞小鼎, 农孟松, 等, 2021. 一次弱垂直风切变环境下飑线发展维持的成因分析[J]. 暴雨灾害, 40(5): 466-473. Qu M F, Yu X D, Nong M S, et al, 2021. Development and maintenance of squall line in a weak vertical wind shear environment[J]. Torr Rain Dis, 40(5): 466-473 (in Chinese).

|

沈新勇, 岳俗甲, 刘佳, 等, 2016. 凝结潜热释放和地表热通量对一次飑线过程的影响[J]. 气象科学, 36(6): 709-720. Shen X Y, Yue S J, Liu J, et al, 2016. Effects of latent heating and surface heat fluxes on a squall line process[J]. J Meteor Sci, 36(6): 709-720 (in Chinese).

|

沈新勇, 张笑妍, 黄伟, 等, 2023. 初值场水汽含量对华南飑线升尺度增长过程的影响研究[J]. 暴雨灾害, 42(6): 628-639. Shen X Y, Zhang X Y, Huang W, et al, 2023. Impact of initial water vapor on the upscale growing process of a squall line in South China[J]. Torr Rain Dis, 42(6): 628-639 (in Chinese).

|

盛春岩, 李建华, 范苏丹, 2014. 地形及下垫面对渤海大风影响的数值研究[J]. 气象, 40(11): 1338-1344. Sheng C Y, Li J H, Fan S D, 2014. Numerical study of terrain and underlying surface effect on Bohai gale[J]. Meteor Mon, 40(11): 1338-1344 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2014.11.006

|

孙继松, 何娜, 郭锐, 等, 2013. 多单体雷暴的形变与列车效应传播机制[J]. 大气科学, 37(1): 137-148. Sun J S, He N, Guo R, et al, 2013. The configuration change and train effect mechanism of multi-cell storms[J]. Chin J Atmos Sci, 37(1): 137-148 (in Chinese).

|

孙艺迪, 王德, 高志强, 等, 2023. 1982—2021年黄、渤海表层温度变化的线性和非线性特征分析[J]. 海洋科学, 47(5): 41-53. Sun Y D, Wang D, Gao Z Q, et al, 2023. Linear and nonlinear trend analyses of sea surface temperature in the Bohai and Yellow seas of China during 1982-2021[J]. Marine Sci, 47(5): 41-53 (in Chinese).

|

陶局, 易笑园, 赵海坤, 等, 2019. 一次飑线过程及其受下垫面影响的数值模拟[J]. 高原气象, 38(4): 756-772. Tao J, Yi X Y, Zhao H K, et al, 2019. Numerical simulation on the influence of Bohai Sea to a squall line process[J]. Plateau Meteor, 38(4): 756-772 (in Chinese).

|

万夫敬, 孙继松, 孙敏, 等, 2021. 山东半岛海风锋在一次飑线系统演变过程中的作用[J]. 气象学报, 79(5): 717-731. Wan F J, Sun J S, Sun M, et al, 2021. Impacts of sea breeze front over Shandong Peninsula on the evolution of a squall line[J]. Acta Meteor Sin, 79(5): 717-731 (in Chinese).

|

王秀明, 俞小鼎, 周小刚, 等, 2012. "6.3"区域致灾雷暴大风形成及维持原因分析[J]. 高原气象, 31(2): 504-514. Wang X M, Yu X D, Zhou X G, et al, 2012. Study on the formation and evolution of '6.3' damage wind[J]. Plateau Meteor, 31(2): 504-514 (in Chinese).

|

杨吉, 郑媛媛, 夏文梅, 等, 2020. 东北冷涡影响下江淮地区一次飑线过程的模拟分析[J]. 气象, 46(3): 357-366. Yang J, Zheng Y Y, Xia W M, et al, 2020. Numerical analysis of a squall line case influenced by northeast cold vortex over Yangtze-Huaihe River Valley[J]. Meteor Mon, 46(3): 357-366 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2020.03.007

|

苑俐, 肖子牛, 2017. 冬季黑潮延伸体海区海洋锋强度变化及其与北太平洋风暴轴的关系[J]. 大气科学, 41(6): 1141-1155. Yuan L, Xiao Z N, 2017. The variability of the oceanic front in Kuroshio extension and its relationship with the Pacific storm track in winter[J]. Chin J Atmos Sci, 41(6): 1141-1155 (in Chinese).

|

张弛, 沈新勇, 张玲, 等, 2021. 华南飑线升尺度增长过程中的多尺度能量相互作用分析[J]. 热带气象学报, 37(1): 102-111. Zhang C, Shen X Y, Zhang L, et al, 2021. Analysis of multi-scale energy interaction on the upscale growth of a squall line in South China[J]. J Trop Meteor, 37(1): 102-111 (in Chinese).

|

周解梦, 张苏平, 张银意, 2022. 春季东海黑潮锋影响强对流的个例分析[J]. 海洋气象学报, 42(2): 11-21. Zhou J M, Zhang S P, Zhang Y Y, 2022. Case study of the East China Sea Kuroshio front effect on strong convection in spring[J]. J Marine Meteor, 42(2): 11-21 (in Chinese).

|

Hoskins B J, Bretherton F P, 1972. Atmospheric frontogenesis models: mathematical formulation and solution[J]. J Atmos Sci, 29(1): 11-37. DOI:10.1175/1520-0469(1972)029<0011:AFMMFA>2.0.CO;2

|

Kuwano-Yoshida A, Minobe S, Xie S P, 2010. Precipitation response to the gulf stream in an atmospheric GCM[J]. J Climate, 23(13): 3676-3698. DOI:10.1175/2010JCLI3261.1

|

Minobe S, Kuwano-Yoshida A, Komori N, et al, 2008. Influence of the gulf stream on the troposphere[J]. Nature, 452(7184): 206-209. DOI:10.1038/nature06690

|

Wallace J M, Mitchell T P, Deser C, 1989. The influence of sea-surface temperature on surface wind in the Eastern Equatorial Pacific: seasonal and interannual variability[J]. J Climate, 2(12): 1492-1499. DOI:10.1175/1520-0442(1989)002<1492:TIOSST>2.0.CO;2

|

Xu W X, Rutledge S A, 2015. Morphology, intensity, and rainfall production of MJO convection: observations from DYNAMO shipborne radar and TRMM[J]. J Atmos Sci, 72(2): 623-640. DOI:10.1175/JAS-D-14-0130.1

|

Zhang L N, Sun J Z, Ying Z N, et al, 2021. Initiation and development of a squall line crossing Hangzhou Bay[J]. JGR Atmos, 126(1): e2020JD032504. DOI:10.1029/2020JD032504

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51