2. 中国民用航空华北地区空中交通管理局天津分局, 天津 300000;

3. 天津市气象台, 天津 300074

2. Tianjin Sub-Bureau of North China Air Traffic Management Bureau, CAAC, Tianjin 300000;

3. Tianjin Meteorological Observatory, Tianjin 300074

雷暴大风是由大气中的对流风暴强烈发展所导致的地面及近地面的强风现象。由于雷暴大风会在近地面层造成很强的水平和垂直风切变,因此当其发生在机场附近时常会对飞行安全构成威胁。20世纪70年代,美国发生了多次与雷暴大风相关的飞行事故,气象学家在事故调查及之后的观测试验中发现了导致雷暴大风的主要原因——下击暴流, 即风暴中的强下沉气流及其到达地面后造成的强风(Theodore and Byers, 1977;Theodore,1978)。此后,随着遥感观测和数值预报技术的快速发展,气象学家对雷暴大风的认识逐渐丰富。其形成原因大致可分为四种:第一种是由对流风暴中的γ中尺度下沉气流触及地面后形成的强辐散性大风,即下击暴流大风;第二种是由风暴下方的β中尺度冷池传播造成的密度流大风;第三种是风暴使高空水平动量下传导致的地面强风;最后,强烈发展的风暴有时也会产生较强的抽吸作用从而产生入流大风(Markowski and Richardson, 2010;王秀明等,2013;俞小鼎等,2020;崔新艳等,2025)。

国内外研究表明雷暴大风的形成与环境条件密切相关。Johns and Doswell Ⅲ(1992)指出湿下击暴流容易形成于对流层中下层温度直减率大、边界层湿度大而对流层中层(700~400 hPa)有明显干层的环境中。中层较干的环境有利于风暴中的云滴、雨滴发生蒸发、融化或升华,相变过程中的冷却效应将导致负浮力和下沉气流的形成(Markowski and Richardson, 2010)。马淑萍等(2019)统计了中国95个极端雷暴大风个例,发现700~400 hPa的单层最大温度露点差和平均温度露点差的平均值分别为25.7℃和13.6℃,明显高于普通雷暴过程,大气可降水量也明显偏低,而对流有效位能(CAPE)、下沉对流有效位能(DCAPE)、850~500 hPa温差以及0~3 km和0~6 km垂直风切变都明显大于普通雷暴。费海燕等(2016)研究表明中国强雷暴大风的环境风垂直切变明显低于美国,并讨论了云型与环境条件的关系。对于大范围的雷暴大风事件(Derechos),通常认为其易形成在极端不稳定、低层高湿和垂直风切变较大的环境中(Johns and Hirt, 1987;Coniglio and Stensrud, 2004;孙继松,2023;曹艳察等,2024),陈晓欣等(2022)统计研究显示,在我国其CAPE、0~6 km垂直风切变、DCAPE的中位数分别为1420 J·kg-1、18.0 m·s-1和1090 J·kg-1。

产生雷暴大风的对流风暴复杂多样,但在雷达回波上常表现出一些鲜明的特征。下击暴流多出现在钩状回波附近或弓形回波前沿,强反射率质心降低、入流缺口、中层径向辐合以及低层辐散都是预警雷暴大风的雷达回波特征(Kessinger et al,1988;俞小鼎等,2006;Markowski and Richardson, 2010)。此外,许多研究指出嵌在弓形回波或飑线中的小尺度涡旋也常导致下击暴流形成(Weisman and Trapp, 2003;Atkin et al,2005)。王易等(2022)统计研究显示孤立风暴产生的下击暴流和嵌在飑线中的下击暴流具有不同的天气尺度强迫特征。

由于雷暴大风的时空尺度小,而且其形成发展涉及复杂的物理过程,因此目前对雷暴大风的了解仍有局限,近年来研究大多集中在极端致灾过程的高精度观测或模拟研究。段亚鹏等(2017)模拟了造成“东方之星”翻沉事件的飑线过程并对层结条件和下击暴流的结构进行了分析。蔡康龙等(2021)、李彩玲等(2021)对2019年3月21日广西桂林17级雷暴大风过程进行了分析,详细讨论了下击暴流出现前的风暴结构特征,并指出了极端强降水和冰雹的拖曳作用与地面大风的密切关系。吴海英等(2023)在对黄淮地区一次极端大风的研究中发现,两段雷暴大风过程具有不同的动力学机制,其中淮安大风与超级单体中气旋的垂直拉伸和强反射率核下降有关,南通大风则由多尺度天气系统的相互作用导致。在一次造成华北地区致灾大风的弓形回波过程中,许长义等(2023)研究发现环境条件随着风暴发展而演变,且不同阶段大风形成机制也不尽相同。王婷婷等(2023)在吉林中部的一次雷暴大风过程中发现相邻两站具有不同的气象要素变化特征和大风形成机理。Childs et al(2021)、Schumacher et al(2023)利用高精度观测数据对美国科罗拉多州东部的一次夜间极端雷暴大风过程进行了研究,发现此次过程伴随着大幅度的气压波动,数值模拟进一步发现重力波的增幅和最终破碎是导致强下击暴流的主要原因,这揭示了不同于以往的下击暴流形成机制。这些研究表明极端雷暴大风过程常涉及多尺度的物理过程和复杂的相互作用,特别是内嵌在中尺度对流系统中的下击暴流和小范围强风,其形成机制常难以确定(王秀明等,2023),预报预警难度大,需要进一步研究。

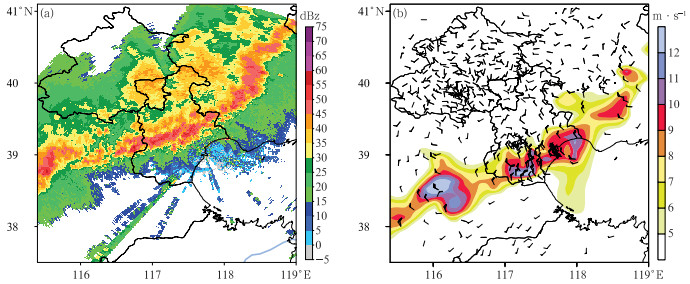

2013年8月4日傍晚至夜间,一条呈东北—西南走向的飑线在华北北部形成并向东南方向发展传播,造成河北、北京、天津出现大范围雷雨和大风天气。其中20:00—23:00(北京时,下同)天津地区自西北向东南先后受飑线影响(图 1)出现短时强降水,全市降水量普遍为10~25 mm,为中到大雨级别,同时还造成了短时西北大风,天津中南部平均风力达6~7级,阵风8~9级。天津滨海国际机场(以下简称天津机场)自动观测系统于21:39在34L跑道端观测到了31.5 m·s-1(11级)的西北大风,为该站1996年至今观测到的最大风速。本文将对此次极端雷暴大风过程进行分析。

|

图 1 2013年8月4日(a)21:30塘沽多普勒天气雷达组合反射率因子和(b)22:00逐10 min平均地面风(风羽)和风速(填色) Fig. 1 (a) Composite reflectivity factor of Tanggu Doppler Radar at 21:30 BT, (b) 10 min mean surface wind (barb) and speed (colored) at 22:00 BT 4 August 2013 |

本文所采用的资料包括2013年8月3—4日的常规观测、地面加密自动站观测、天津255 m气象塔(简称气象塔)(位于天津机场偏西方向约15 km)观测、塘沽多普勒天气雷达(位于天津机场偏东方向约33 km)观测、天津机场自动气象观测系统(简称AWOS)资料以及美国国家环境预报中心/美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)1°×1°再分析数据。其中,常规观测和NCEP/NCAR再分析资料主要用于强对流发生前的大尺度环流演变和环境条件诊断分析。本文利用PyART(Helmus and Collins, 2016)对雷达资料进行处理,通过雷达观测对直接造成此次强雷暴大风的对流风暴的结构特征和发展演变进行分析。此外,本文还利用地面加密自动站逐小时、气象塔的逐10 min以及天津机场的逐分钟观测数据对风暴发生的中尺度环境、发展维持机制以及雷暴大风的精细结构进行了详细的讨论。

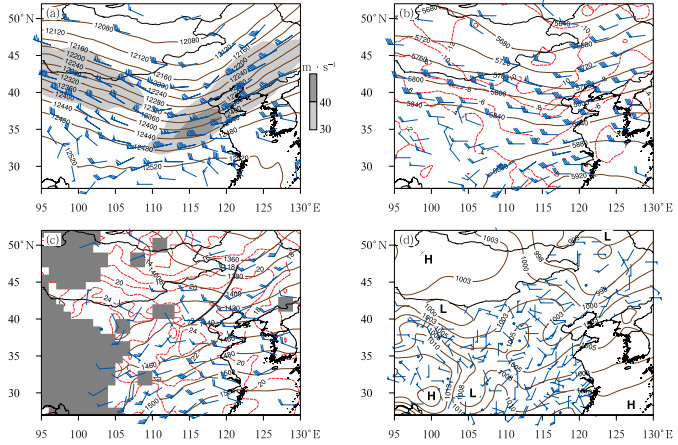

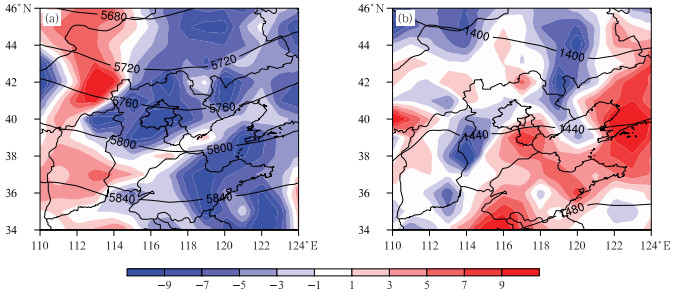

2 天气背景 2.1 大尺度环流背景2013年8月3日20:00至4日08:00,在对流层中上层(如500 hPa和200 hPa),中纬度西风槽从我国西北地区向东移动,4日08:00已位于华北上空,500 hPa槽线压在天津附近,西风槽的东移使得5800 gpm线由天津以北撤至天津以南。与此同时,在45°N以北也存在一个明显的低槽,槽线呈东北—西南走向,从我国东北与俄罗斯交界地区延伸至蒙古国中部一带(图 2a,2b),南北两支槽呈阶梯状分布且都伴随明显的冷空气活动,此时处于500 hPa西风槽后和槽线附近的华北中北部存在明显冷平流(图 3a)。在低层,华北处于槽后的弱高压脊控制下(图 2c),偏西风形成了一定的暖平流(图 3b),这种低层的暖平流叠置高空较强的冷平流有利于环境温度直减率的增大以及静力不稳定的形成,为对流发展提供了有利的层结条件(Wallace and Hobbs, 2006)。4日02:00—08:00,天津地区的850~500 hPa温差由28~30℃增大至32℃以上,虽然08:00—14:00有所降低,但仍大于30℃,这种对流层中下层较大的环境温度直减率有利于极端雷暴大风的形成(马淑萍等,2019)。

|

图 2 2013年8月4日08:00(a)200 hPa位势高度(棕实线,单位:gpm)、风速(阴影)及风场(风羽),(b)500 hPa位势高度(棕实线,单位:gpm)、温度(红虚线,单位:℃)及风场(风羽),(c)850 hPa位势高度(棕实线,单位:gpm)、温度(红虚线,单位:℃)及风场(风羽),(d)地面气压场(棕实线,单位:hPa)及风场(风羽) 注:图c中阴影为850 hPa以上地形, 粗实线为切变线; 图d中H、L分别为高、低压中心, “ · ”为静风站点。 Fig. 2 (a) 200 hPa geopotential height (brown solid line, unit: gpm), wind speed (shaded) and wind field (barb), (b) 500 hPa geopotential height (brown solid line, unit: gpm), temperature (red dashed line, unit: ℃) and wind field (barb), (c) 850 hPa geopotential height (brown solid line, unit: gpm), temperature(red dashed line, unit: ℃) and wind field (barb), (d) surface pressure (brown solid line, unit: hPa) and wind field (barb) at 08:00 BT 4 August 2013 |

|

图 3 2013年8月4日08:00(a)500 hPa, (b)850 hPa温度平流(填色, 单位:10-5 K·s-1) 和位势高度(等值线,单位:gpm) Fig. 3 (a) 500 hPa and (b) 850 hPa temperature advection (colored, unit: 10-5 K·s-1) and geopotential height (contour, unit: gpm) at 08:00 BT 4 August 2013 |

值得注意的是,在850 hPa上河北西北部至山西一带还存在一条西北风与西南风的切变线(图 2c),可造成一定的辐合抬升,而且此时天津地面上位于从东北地区向南延伸低压带中(图 2d),与其相伴的辐合风场有利于大尺度上升运动的形成,不但可导致大气层整体抬升从而促进大气不稳定增强,且在大范围的辐合区中更容易形成较强的中尺度抬升,触发对流形成。

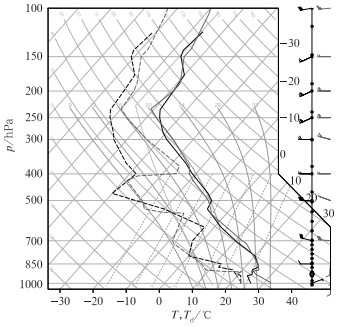

2.2 大气不稳定和水汽条件利用北京探空站8月4日08:00、14:00和20:00的探空数据对大气层结进行研究。如图 4所示,在此次强对流发生前,850~300 hPa的深厚大气层都表现出明显的条件不稳定,08:00—14:00,700~600 hPa有小幅升温,而500~400 hPa存在小幅降温,使得对流层中层温度直减率增大,这可能与相应层次上的温度平流有关。与此同时,受太阳辐射加热影响,4日白天边界层内升温明显,925 hPa以下的混合层内温度直减率接近干绝热,非常有利于云下雨滴的蒸发从而加强下沉气流和地面冷空气外流(Johns and Doswell Ⅲ,1992)。温度层结的变化导致CAPE快速增长,而且由于天津地区的地面温度、露点温度均较北京探空站更高,订正后得到的天津机场CAPE更大,14:00高达4070.6 J·kg-1(表 1),可为强对流的发展提供充足的能量支持。

|

图 4 2013年8月4日08:00(黑线)和14:00 (深灰线)北京探空站T-lnp图和垂直风廓线(风羽) 注:粗实线为温度,粗虚线为露点温度。 Fig. 4 Skew T-lnp diagram and wind profile (barb) derived from Beijing Sounding Station at 08:00 BT (black line) and 14:00 BT (gray line) 4 August 2013 |

|

|

表 1 2013年8月北京探空站和天津机场站的CAPE Table 1 CAPE at Beijing Sounding Station and Tianjin Airport Station in August 2013 |

由图 4还可清楚地看到,在925~400 hPa的深厚气层中温度露点差普遍超过10℃,单层最大达29℃,在925 hPa以下存在一个浅薄的湿层。这样的水汽垂直分布,特别是对流层中层明显干层的存在有利于下击暴流和地面强风的形成(Johns and Doswell Ⅲ,1992;马淑萍等,2019; 孙继松,2023)。此外,08:00—14:00,500 hPa的风速也有所增大(图 4),相应的0~6 km垂直风切变也由18.0 m· s-1增大为20.4 m·s-1,较大的0~6 km垂直风切变有利于对流风暴的维持和组织化发展。

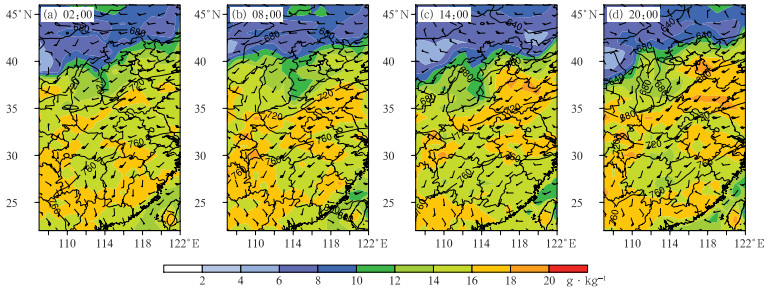

低层充沛的水汽是深厚湿对流形成和发展的必要条件之一(Wallace and Hobbs, 2006)。由上述分析不难看出,此次强对流的水汽主要集中在边界层内。由图 5可见,4日02:00—20:00,在西南气流作用下925 hPa比湿大值区不断向北延伸扩展,天津地区边界层内水汽含量快速增长,比湿由12 g·kg-1增大至18 g·kg-1以上,为强对流的发展提供了必要的水汽条件。但是由于湿层较薄、中层大气饱和度较低,对流发展过程中的干空气夹卷和蒸发等作用将不利于高效率降水的发生,而更容易导致下击暴流和雷暴大风的发展(Markowski and Richardson, 2010),这也和此次过程表现的特点一致。

|

图 5 2013年8月4日925 hPa比湿(填色)、位势高度(等值线,单位:gpm)与风场(风羽) Fig. 5 925 hPa specific humidity (colored), geopotential height (contour, unit: gpm) and wind field (barb) on 4 August 2013 |

综上分析,此次强对流过程发生在高空槽后,中高层的冷平流配合低层的西南暖湿气流增强了大气的不稳定,较强的深层垂直风切变更有利于对流的组织化发展和长久维持,“上干下湿”的层结结构、对流层中层干层的存在以及中低层较大的温度直减率都是有利于强雷暴大风形成的重要条件。

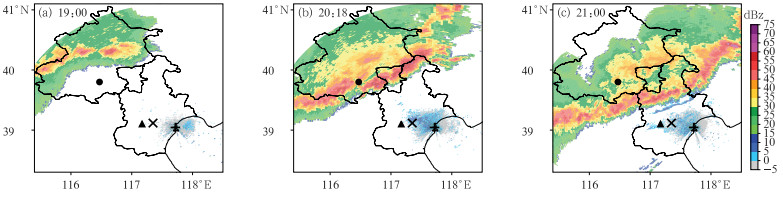

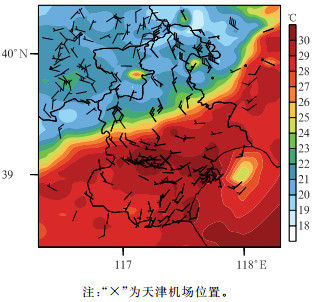

3 风暴发展过程及其结构特征 3.1 风暴发展过程结合地面观测、卫星云图以及天气雷达观测可知,8月4日14:00左右在河北西北部、内蒙古中部一带有零散对流触发形成,17:00后对流明显增强并在河北西北部形成了一条雨带,地面有冷池出现并伴有局地西北大风(图略)。19:00对流雨带已东移至北京,若干发展较强的γ中尺度风暴位于雨带南部,对应的最大反射率因子约为50~55 dBz,在其北侧为较宽广的层状云降水区(图 6a),此时对流单体仍较为孤立,组织化程度不高。19:00—20:00随着雨带继续东移,其东部的几个对流风暴逐渐合并增强,形成了一条东北—西南走向的强对流带,20:18已移至天津蓟州至北京大兴一带并表现出组织化发展的趋势,局地反射率因子达60~65 dBz(图 6b),这通常意味着会有强降水或冰雹出现。与此同时,在北京西南部仍有对流云带不断东移,但略落后于京津交界处的强对流带。此后,东段的强对流带明显南压,并逐渐与西段的对流带连接形成了一条α中尺度带状对流(或称飑线),在其前部还出现了明显的阵风锋(图 6c中弱回波细线),21:00强对流带已压在天津宝坻至武清一带,并表现出一定的弓形结构(图 6c)。结合此时的自动站观测(图 7)可见,地面冷池也已影响到天津北部,其前沿与阵风锋一致,伴随很强的温度梯度(两侧温差超过10℃)和水平风切变,阵风锋前为较弱的偏西风或西南风,锋后为8~12 m·s-1的西北风,局地风速达16 m·s-1。阵风锋造成的强辐合有利于锋前暖湿气流抬升形成新对流,从而引导带状对流迅速向东南方向传播。

|

图 6 2013年8月4日塘沽多普勒雷达1.5°仰角反射率因子 注:“+”为塘沽多普勒雷达位置,“×”为天津机场位置,黑色圆点为北京探空站位置,黑色三角形为气象塔位置。 Fig. 6 Reflectivity factor at 1.5° elevation of Tanggu Doppler Radar on 4 August 2013 7 |

|

图 7 2013年8月4日21:00天津地区地面自动站逐10 min平均2 m气温(填色)和10 m风(风羽) 注:“×”为天津机场位置。 Fig. 7 Observation of 10 min mean 2 m temperature (colored) and 10 m wind (barb) at surface automatic weather stations in Tianjin at 21:00 BT 4 August 2013 |

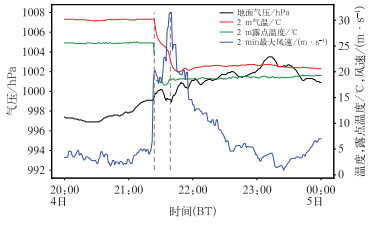

4日21:24,随着阵风锋南压抵达天津机场附近(图 8a),34L跑道端的风速由6.5 m·s-1迅速增大至20.2 m·s-1,如图 9所示,该阵风锋造成了天津机场地面风速的第一次骤增和第一个极大值的出现,还造成了气温和露点温度的骤降以及地面气压的升高,这是典型的阵风锋过境期间气象要素的变化。由图 8a、8c也可观察到,在阵风锋与飑线之间不断有新生对流发展,飑线通过在其前方5~10 km触发新对流的方式整体性地快速向东南方向传播,约2个雷达体扫(12 min)即可实现新旧对流单体的更替。

|

图 8 2013年8月4日塘沽多普勒雷达1.5°仰角(a,c)反射率因子与(b,d)径向速度 注:“+”为塘沽多普勒雷达位置,“×”为天津机场位置,线段AB为图 11剖面位置,图c中虚线方框为图 12的区域范围。 Fig. 8 (a, c) Reflectivity factor and (b, d) radial velocity at 1.5° elevation of Tanggu Doppler Radar on 4 August 2013 |

|

图 9 2013年8月4—5日天津机场34L跑道端自动气象观测系统分钟观测 注:灰色虚线分别对应21:24和21:39。 Fig. 9 Minutely observation from the AWOS at the Runway 34L of Tianjin Airport during 4-5 August 2013 |

21:36带状对流前沿已移至天津机场(图 8c),与其相对应的入流速度大值区影响天津中东部一带,图 8d中可见明显的速度模糊,1.5°仰角上最大入流速度达到-44~-36 m·s-1。受其影响,天津机场34L跑道端在21:30—21:39又出现了第二次风速骤增,21:39达到第二个极大值(31.5 m·s-1),这也是此次天气过程中天津机场观测到的最大风速,紧随其后的是气温再次快速降低,而露点温度却小幅升高,这可能是由于开始出现降水导致的。

21:36—22:00带状对流影响期间,天津机场持续受到雷暴大风影响,但随着强对流带南压过境,风速逐渐减小,22:00后快速降到10 m·s-1以下(图 9)。23:00带状对流已完全移出天津并明显减弱,天津处于其后部反射率较均匀的雨区中,地面风速也进一步减小,飑线的影响趋于结束。从整个风暴发展演变过程来看,雷暴大风最强、气象要素变化最剧烈的时段集中于4日21:00—22:00,3.2节将对此期间风暴的结构和气象要素变化情况进行分析。

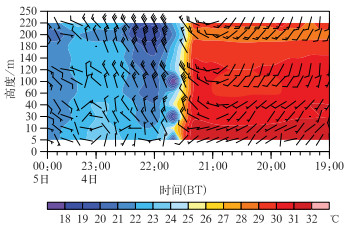

3.2 气象要素变化与风暴结构特征利用气象塔的逐10 min平均风和温度分析强雷暴大风过程中近地面气象要素的演变。需要说明的是,由于气象塔观测的是逐10 min平均值,且4日21:30—21:40的风数据缺测(可能由于风速过大),因此并未在100 m以下观测到较大的风速,但在100~250 m高度层内则观测到了逐10 min平均风速超过20 m·s-1的西北大风,且阵风锋过境时的温度骤降表现得也很清楚。如图 10所示,在21:00之前250 m以下均为一致的西南风,21:00—21:40由高到低逐渐转为西北风,尽管40 m高度以上的风向转变较早,但最初却并未造成明显降温。21:20—21:40各高度层温度迅速降低10℃左右,同时伴随西北风的显著增大,特别是在21:20—21:30,100 m以上各高度层的平均风速均超过了17 m·s-1,200 m高度上达到23.6 m·s-1。21:50之后各高度层风速逐渐减小。气象塔观测数据表现出典型的阵风锋和冷池过境的要素变化特征(Wakimoto,1982),且在250 m以下高空的变化都稍早于地面,这可能与地面摩擦以及阵风锋的空间结构有关。

|

图 10 2013年8月4—5日天津255 m气象塔的逐10 min平均温度(填色)和水平风(风羽)观测 Fig. 10 Observation of 10 min mean temperature (colored) and horizontal wind (barb) from the 255 m meteorological tower in Tianjin during 4-5 August 2013 |

从雷达反射率因子的分布来看,4日21:00左右在天津北部至唐山一带表现出了一定的弓形结构(图 6c,8a),但造成天津中南部强雷暴大风的对流雨带则是近于直线型的带状分布,弓形结构不明显。在塘沽多普勒雷达1.5°仰角的径向速度图上可看到在飑线后部西北方向存在一条很长的径向速度大于20 m·s-1的强入流带(图 8),从近地面一直延伸至约3~4 km高的对流层中层,表明有很强的后侧入流急流(RIJ),这在风暴中下沉气流的作用下将使高空动量下传,有利于大范围地面大风的出现(Weisman and Trapp, 2003;俞小鼎等,2006)。

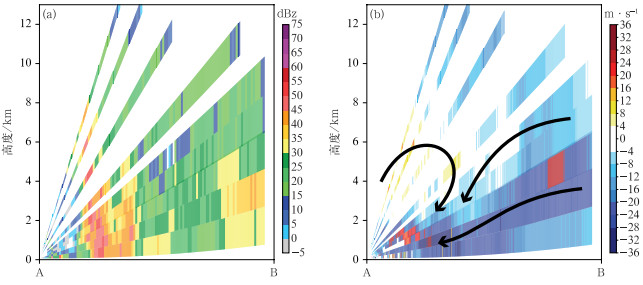

沿最大入流方向过塘沽多普勒雷达站(图 8中线段AB所示)做剖面,可以发现飑线主体抵达天津机场时(约21:36),在4~8 km高度上存在一定的中层径向辐合(图 11b),有利于下沉气流的形成,配合低层逐渐下降的较强RIJ,多股气流在边界层内汇合形成了强西北风,在1 km左右高度上出现了明显的速度模糊(图 11b中0~2 km层内的红色区域),最大入流速度接近50 m·s-1。同时,超过50 dBz的反射率因子大值区此时已非常接近地面(图 11a),对流风暴中降水质心的降低并接地可产生显著的拖曳作用。在多种因素的共同作用下,非常有利于在飑线附近出现较大范围的地面强风。

|

图 11 2013年8月4日21:36沿图 8中线段AB的塘沽多普勒雷达径向垂直剖面(a)反射率因子,(b)径向速度 注:图b中的带箭头曲线为根据径向速度估计的气流示意。 Fig. 11 Radar radial vertical cross-section along line AB in Fig. 8 at 21:36 BT 4 August 2013 (a) reflectivity factor, (b) radial velocity |

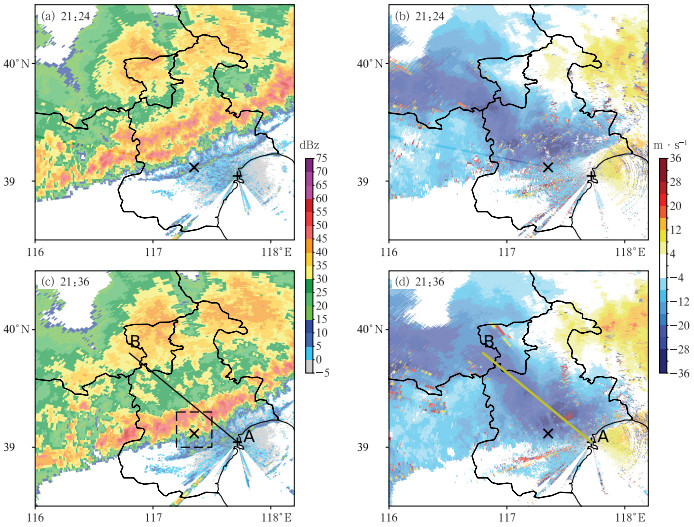

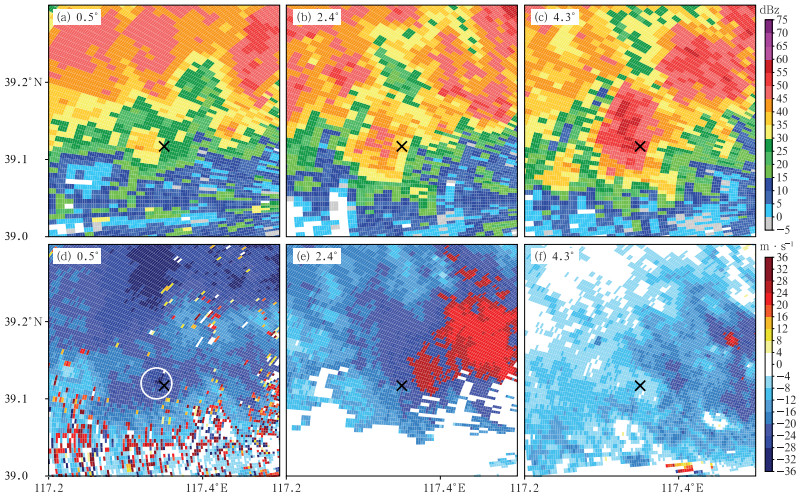

除上述条件以外,天津机场出现的11级极端大风还可能与内嵌于飑线中的γ中尺度强风暴的活动有关(王秀明等,2023)。由图 12可见,21:36在飑线主体的前方有多个雷暴单体发展形成,其中最南端的一个风暴此时紧邻天津机场西侧边缘,4.3°仰角上的最大反射率因子达到55~60 dBz。沿风暴传播方向的垂直剖面上的反射率演变(图略)显示,21:30—21:36风暴快速发展增强,反射率因子显著增大,风暴的水平和垂直尺度也明显增长,风暴顶高达10 km左右,且随高度明显向下游倾斜,同时强反射率因子核心明显向下扩展,超过30 dBz的降水回波在天津机场附近及地。相应地,在塘沽多普勒雷达0.5°仰角上可见明显的径向速度的大值区,最大入流速度达到30 m·s-1(图 12d中白色圆圈),但超过28 m·s-1的强风区范围较小,约为1~2 km2。在飑线快速传播、低层环境风较大的情况下,这种低仰角上的小范围强风是移动型下击暴流的典型表现(Wilson and Wakimoto, 2021;王秀明等,2023)。需要注意的是,由于天津机场位于塘沽多普勒雷达的偏西方向(方位角约为285°),当出现西北大风时,实际风速会比雷达探测的最大径向速度更大,结合反射率因子分布(图 12)和21:39前后的温度骤降(图 9)可以认为下击暴流是造成这段时间天津机场出现极端大风的主要原因。对于造成该下击暴流的γ中尺度系统,并未发现有明显的中气旋配合,4 km高度以下各仰角上均表现为一致的入流(图 12d~12f, 图 12e, 12f中的红色区域为速度模糊),可将其归为多单体强风暴。21:36—21:42,随着降水接地面积增大,风暴逐渐减弱。

|

图 12 2013年8月4日21:36天津机场区域塘沽多普勒雷达不同仰角下的(a~c)雷达反射率因子和(d~f)径向速度 注:“×”为天津机场位置,图d中白色圆圈为下击暴流位置。 Fig. 12 (a-c) Reflectivity factor and (d-f) radial velocity at different elevation angles of Tanggu Doppler Radar at Tianjin Airport area at 21:36 BT 4 August 2013 |

由前两小节的分析可知,此次强雷暴大风过程可大致分为两个阶段,第一阶段大风是由飑线前方的阵风锋造成的,第二阶段则是随着强对流带的到达由内嵌于飑线中的多单体强风暴产生的下击暴流导致的。在此次过程中,与降水蒸发冷却形成的强冷池相伴随的密度流,配合降水的下沉拖曳、中层气流辐合以及RIJ降低等多种作用,共同导致了阵风锋后侧、飑线下方出现大范围强风,在第二阶段又叠加了γ中尺度强风暴的下击暴流,从而导致了11级极端大风的出现。通过对比天津机场4处AWOS的逐分钟观测数据可见(图略),另外3处观测点位也都表现出与34L跑道端相似的两个阶段雷暴大风特征,不过在第二阶段风速都比34L跑道端弱,特别是距离34L跑道端最远的16L跑道端的最大阵风仅为21.3 m·s-1, 是4处点位里最小的。因此有理由认为下击暴流出现在距离34L跑道端较近的地方,并导致了该处的强雷暴大风,随着地面出流扩散,强度也有所减弱。

此次雷暴大风过程中的一个突出特点就是存在一支很强的逐渐降低的RIJ,并在约1 km高度上达到最强,出现了接近50 m·s-1的强西北风,如图 11b、图 12e所示,RIJ并未完全及地,气象塔资料也反映出这一情况(图 10),但边界层的强风仍可通过湍流混合作用显著增大地面风速。此外,图 10~图 12还显示出强RIJ的前沿稍稍超过了飑线主体和冷池,这也有利于前沿新对流的触发形成。事实上,正是飑线前沿快速发展的γ中尺度强风暴产生的下击暴流导致了11级大风的出现,这也是此次过程预报预警的难点。研究表明, 这种内嵌于中尺度对流系统中的强单体产生的下击暴流比孤立风暴导致的更常见也更加复杂,通常涉及多种因素的影响(王秀明等,2023)。在此次过程中,下击暴流的发生对应强反射率核心的降低并接地(图 12),且最大风速时刻温度显著降低,表明降水的相变冷却以及下沉拖曳对下击暴流的形成起到了重要作用。较强RIJ的存在也会增强环境空气的夹卷从而有利于降水的蒸发和升华,RIJ与飑线前侧的暖湿入流在中层辐合也有利于强下沉气流的形成。本文研究中还关注到一个现象,即8月4日21:24—22:00最大风速与气压呈现出明显的反位相波动变化(图 9),最强风速时刻(21:39)对应气压极低值,随着风速减小气压明显升高,这是强风环境下移动型下击暴流的典型地面要素变化特征(Theodore,1981),即下沉气流在雷暴高压前沿及地,气象塔观测也表现出最强风领先于冷池中心的结构特征(图 10),而最大风时刻出现的气压极低值可能与风场辐合导致的气压扰动有关。

4 结论本文利用多种资料对2013年8月4日造成天津机场强雷暴大风(最大风速31.5 m·s-1)的飑线过程进行了分析,从环流背景、风暴发展演变和结构特征以及强风的形成机理等方面进行了详细讨论。研究表明:

(1) 此次强对流过程发生在500 hPa高空槽后,中高层的明显冷平流叠加于低层的暖空气之上增强了大气的不稳定,925 hPa以上各层大气的饱和度普遍较低,对流层中层存在显著干层,水汽主要集中于925 hPa以下的边界层内,CAPE超过3000 J· kg-1,配合较强的0~6 km垂直风切变形成了有利于强对流发展的环境条件,边界层内较大的温度直减率更有利于雷暴大风的形成和发展。

(2) 此次天津机场出现的强风过程是由一个自西北向东南快速传播的飑线导致的。飑线前方的阵风锋过境造成了第一阶段强风的出现,同时伴随气压陡升和温度骤降。当飑线主体抵达天津机场时风速再次显著增大,出现了此次过程中的最大风速31.5 m·s-1,这主要是由飑线中快速发展的多单体强风暴产生的下击暴流导致的,局地下击暴流叠加飑线附近较大范围的大风造成天津机场34L跑道端出现极端强风。

(3) 在此次过程中飑线后方存在一支很强的RIJ,其会显著增强环境空气的夹卷从而加剧风暴中云滴和雨滴的蒸发和升华,且RIJ的降低有利于在飑线附近形成较大范围地面强风。而降水的相变冷却和下沉拖曳、以及中层气流辐合是导致多单体风暴中下击暴流形成的主要原因。

本研究对造成天津机场极端雷暴大风的飑线过程的发展演变过程和多尺度结构特征、以及导致雷暴大风的物理机制进行了探讨。但由于观测资料限制,对极端大风的空间分布以及所涉及的中尺度物理过程尚未完全厘清,需要通过数值模拟进一步研究。

蔡康龙, 俞小鼎, 李彩玲, 等, 2021. 2019年广西临桂微下击暴流和广东湛江龙卷现场灾情调查对比分析[J]. 气象, 47(2): 230-241. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.02.009 |

Cai K L, Yu X D, Li C L, et al, 2021. Comparative analysis of damage survey of microburst in Lingui of Guangxi and tornado in Zhanjiang of Guangdong in 2019[J]. Meteor Mon, 47(2): 230-241.

|

曹艳察, 郑永光, 孙继松, 等, 2024. 东北冷涡背景下三类区域性强对流天气过程时空分布和环境特征对比分析[J]. 气象学报, 82(1): 22-36. |

Cao Y C, Zheng Y G, Sun J S, et al, 2024. Spatiotemporal distributions and environmental characteristics of three types of regional severe convective weather processes associated with the Northeast China cold vortex[J]. Acta Meteor Sin, 82(1): 22-36.

|

陈晓欣, 俞小鼎, 王秀明, 2022. 中国大范围雷暴大风事件(Derechos)研究: 时空分布、环境背景和对流系统形态特征[J]. 气象学报, 80(1): 67-81. |

Chen X X, Yu X D, Wang X M, 2022. Investigation of derechos in China: spatiotemporal distribution, environmental characteristics, and morphology of Derechos producing convective systems[J]. Acta Meteor Sin, 80(1): 67-81.

|

崔新艳, 陈明轩, 秦睿, 等, 2025. 雷暴大风形成机理和临近预报的研究进展[J]. 气象, 51(7): 773-788. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.092401 |

Cui X Y, Chen M X, Qin R, et al, 2025. Research advances in the formation mechanisms and nowcasting of thunderstorm gales[J]. Meteor Mon, 51(7): 773-788.

|

段亚鹏, 王东海, 李英, 2017. "东方之星"翻沉事件强对流天气分析及数值模拟[J]. 应用气象学报, 28(6): 666-677. |

Duan Y P, Wang D H, Liu Y, 2017. Radar analysis and numerical simulation of strong convective weather for "Oriental Star" depression[J]. J Appl Meteor Sci, 28(6): 666-677.

|

费海燕, 王秀明, 周小刚, 等, 2016. 中国强雷暴大风的气候特征和环境参数分析[J]. 气象, 42(12): 1513-1521. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.12.009气象:2016,42(12):1513-1521 |

Fei H Y, Wang X M, Zhou X G, et al, 2016. Climatic characteristics and environmental parameters of severe thunderstorm gales in China[J]. Meteor Mon, 42(12): 1513-1521.

|

李彩玲, 蔡康龙, 黄先香, 等, 2021. 桂林一次强下击暴流成因分析[J]. 气象, 47(2): 242-252. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.02.010 |

Li C L, Cai K L, Huang X X, et al, 2021. Cause analysis of a severe downburst in Guilin[J]. Meteor Mon, 47(2): 242-252.

|

马淑萍, 王秀明, 俞小鼎, 2019. 极端雷暴大风的环境参量特征[J]. 应用气象学报, 30(3): 292-301. |

Ma S P, Wang X M, Yu X D, 2019. Environmental parameter characteristics of severe wind with extreme thunderstorm[J]. J Appl Meteor Sci, 30(3): 292-301.

|

孙继松, 2023. 与直线型对流大风相关的强风暴形态结构和热动力学过程[J]. 气象, 49(1): 1-11. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.111802 |

Sun J S, 2023. The pattern structure and thermodynamic and dynamic processes of severe storms associated with linear convective gales[J]. Meteor Mon, 49(1): 1-11.

|

王婷婷, 朱文剑, 姚凯, 等, 2023. 2021年吉林中部一次极端雷暴大风的中尺度成因分析[J]. 气象, 49(10): 1215-1226. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.083102气象:2023,49(10):1215-1226 |

Wang T T, Zhu W J, Yao K, et al, 2023. Mesoscale analysis of an extreme thunderstorm gale in central Jilin Province in 2021[J]. Meteor Mon, 49(10): 1215-1226.

|

王秀明, 俞小鼎, 费海燕, 等, 2023. 下击暴流形成机理及监测预警研究进展[J]. 气象, 49(2): 129-145. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.100301 |

Wang X M, Yu X D, Fei H Y, et al, 2023. A review of downburst genesis mechanism and warning[J]. Meteor Mon, 49(2): 129-145.

|

王秀明, 周小刚, 俞小鼎, 2013. 雷暴大风环境特征及其对风暴结构影响的对比研究[J]. 气象学报, 71(5): 839-852. |

Wang X M, Zhou X G, Yu X D, 2013. Comparative study of environmental characteristics of a windstorm and their impacts on storm structures[J]. Acta Meteor Sin, 71(5): 839-852.

|

王易, 郑媛媛, 庄潇然, 等, 2022. 江苏典型下击暴流风暴结构特征统计分析[J]. 气象学报, 80(4): 592-603. |

Wang Y, Zheng Y Y, Zhuang X R, et al, 2022. Statistical analysis of the structural characteristics of typical downbursts in Jiangsu Province, China[J]. Acta Meteor Sin, 80(4): 592-603.

|

吴海英, 孙继松, 慕瑞琪, 等, 2023. 一次强对流过程中两种不同类型风暴导致的极端对流大风分析[J]. 气象学报, 81(2): 205-217. |

Wu H Y, Sun J S, Mu R Q, et al, 2023. Analysis of extreme convective gusts caused by two types of weather storms during a strong convection event[J]. Acta Meteor Sin, 81(2): 205-217.

|

许长义, 章丽娜, 肖现, 等, 2023. 冷涡背景下华北平原一次弓形回波致灾大风过程分析[J]. 气象学报, 81(1): 40-57. |

Xu C Y, Zhang L N, Xiao X, et al, 2023. Case analysis of damaging high winds generated by bow echoes in the presence of a cold vortex over the North China Plain[J]. Acta Meteor Sin, 81(1): 40-57.

|

俞小鼎, 王秀明, 李万莉, 等, 2020. 雷暴与强对流临近预报[M]. 北京: 气象出版社: 292-294.

|

Yu X D, Wang X M, Li W L, et al, 2020. Nowcast of Thunderstorms and Severe Convection[M].

Beijing: China Meteorological Press: 292-294.

|

俞小鼎, 张爱民, 郑媛媛, 等, 2006. 一次系列下击暴流事件的多普勒天气雷达分析[J]. 应用气象学报, 17(4): 385-393. |

Yu X D, Zhang A M, Zheng Y Y, et al, 2006. Doppler radar analysis on a series of downburst events[J]. J Appl Meteor Sci, 17(4): 385-393.

|

Atkins N T, Bouchard C S, Przybylinski R W, et al, 2005. Damaging surface wind mechanisms within the 10 June 2003 Saint Louis bow echo during BAMEX[J]. Mon Wea Rev, 133(8): 2275-2296.

|

Childs S J, Schumacher R S, Adams-Selin R D, 2021. High-resolution observations of a destructive macroburst[J]. Mon Wea Rev, 149(9): 2875-2896.

|

Coniglio M C, Stensrud D J, 2004. Interpreting the climatology of Derechos[J]. Wea Forecasting, 19(3): 595-605.

|

Helmus J J, Collis S M, 2016. The Python ARM Radar Toolkit (Py-ART), a library for working with weather radar data in the Python programming language[J]. J Open Res Software, 4(1): e25.

|

Johns R H, Doswell Ⅲ C A, 1992. Severe local storms forecasting[J]. Wea Forecasting, 7(4): 588-612.

|

Johns R H, Hirt W D, 1987. Derechos: widespread convectively induced windstorms[J]. Wea Forecasting, 2(1): 32-49.

|

Kessinger C J, Parsons D B, Wilson J W, 1988. Observations of a storm containing misocyclones, downbursts, and horizontal vortex circulations[J]. Mon Wea Rev, 116(10): 1959-1982.

|

Markowski P, Richardson Y, 2010. Mesoscale Meteorology in Midlatitudes[M].

Chichester: Wiley-Blackwell.

|

Schumacher R S, Childs S J, Adams-Selin R D, 2023. Intense surface winds from gravity wave breaking in simulations of a destructive macroburst[J]. Mon Wea Rev, 151(3): 775-793.

|

Theodore F T, 1978. Manual of downburst identification for Project NIMROD[R]. Chicago: University of Chicago: 104.

|

Theodore F T, 1981. Tornadoes and downbursts in the context of generalized planetary scales[J]. J Atmos Sci, 38(8): 1511-1534.

|

Theodore F T, Byers H R, 1977. Spearhead echo and downburst in the crash of an airliner[J]. Mon Wea Rev, 105(2): 129-146.

|

Wakimoto R M, 1982. The life cycle of thunderstorm gust fronts as viewed with Doppler radar and rawinsonde data[J]. Mon Wea Rev, 110(8): 1060-1082.

|

Wallace J M, Hobbs P V, 2006. Atmospheric Science: An Introductory Survey: 2nd ed[M].

Burlington: Academic Press: 344-366.

|

Weisman M L, Trapp R J, 2003. Low-level mesovortices within squall lines and bow echoes[M].

Part Ⅰ: overview and dependence on environmental shear[J].Mon Wea Rev: 2779-2803.

|

Wilson J W, Wakimoto R M, 2021. The discovery of the downburst: T.T.Fujita's contribution[J]. Bull Amer Meteor Soc, 82(1): 49-62.

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51