降水量实况数据来自国家级气象观测站(简称国家站)和地面加密自动气象观测站;2 m气温资料来自国家气象信息中心整编的中国地面逐日观测数据。天气学诊断分析数据来自ERA5再分析资料,水平分辨率为0.25°×0.25°,时间分辨率为1 h。预报偏差分析中还使用了模式和客观方法以及预报员的降水量预报数据。

文中所用时间均为北京时。

2 天气概况 2.1 降水6月,全国平均降水量为106.2 mm,较常年同期(102.8 mm)偏多3.3%。从全国降水量分布(图 1)可以看出,中东部大部地区降水量均超过50 mm,其中,湖北东部和南部、安徽中南部、浙江大部、江西北部、湖南西部和北部、贵州南部、云南东部和南部、广西北部和东南部、广东、海南岛、台湾岛中南部等地部分地区超过250 mm,局地达400 mm以上,最大累计降水量为813.7 mm;新疆大部、西藏中西部、内蒙古中部和西部、甘肃西部、青海西北部等地不足50 mm。

|

图 1 2025年6月全国降水量分布 Fig. 1 Distribution of precipitation over China in June 2025 |

由6月全国降水量距平百分率分布(图 2)可见,黄淮、江淮、江汉、江南北部、贵州、云南及东北地区、内蒙古东部和西部等地降水量较常年同期偏多,其中河南西南部至东北部、山东西部和南部、江苏北部、湖北东部和西南部、贵州东南部和云南中北部等地部分地区偏多8成至2倍;新疆、内蒙古中西部以及福建、江西、广东东部、广西东北部等地则偏少5成以上。

|

图 2 2025年6月全国降水量距平百分率分布 Fig. 2 Distribution of precipitation anomaly percentage over China in June 2025 |

6月,全国平均气温为21.3℃,较常年同期(20.4℃)偏高0.9℃,为1961年以来次高(国家气候中心,2025)。从全国平均气温距平分布(图 3)可以看出,新疆、西藏西北部、甘肃西部、西北地区东南部、华北中南部、东北地区东部、黄淮、江淮东部、江南东部、四川盆地等地平均气温较常年同期偏高1~2℃,其中新疆及河南、山东、四川盆地东部等地部分地区偏高2℃以上;全国其余大部地区平均气温与常年同期相当。

|

图 3 2025年6月全国平均气温距平分布 Fig. 3 Distribution of average temperature anomaly over China in June 2025 |

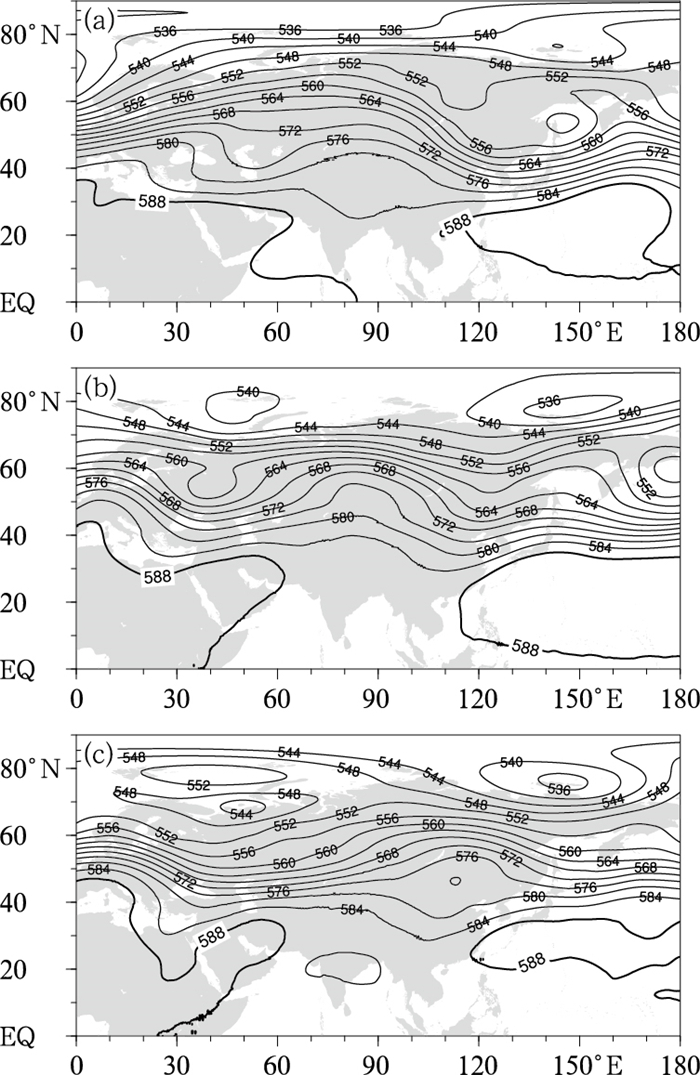

图 4a,4b分别给出了6月北半球500 hPa平均位势高度场和距平场分布。由图 4可知,北半球极涡呈多极型分布,主极涡中心位于东半球新地岛附近,中心位势高度低于540 dagpm,强度较常年同期明显偏强,对应高度场距平为-8~-6 dagpm。受多极涡系统影响,中高纬地区环流呈四波型分布,四个低槽区分别位于加拿大巴芬湾、格陵兰海域、巴伦支海域以及拉普捷夫海域上空。西西伯利亚平原至贝加尔湖以南及我国西北地区受平均高压脊控制,且对应有4~6 dagpm的高度场正距平(图 4b),导致影响我国北方的冷空气强度明显偏弱,平均气温高于常年同期。此外,东北亚至我国东部地区为较弱的平均槽区,其引导东路弱冷空气南下,与西太平洋副热带高压(以下简称副高)边缘暖湿气流结合,有利于产生强降水和强对流天气。

|

图 4 2025年6月北半球500 hPa(a)平均位势高度场和(b)距平场(等值线,单位:dagpm) Fig. 4 (a) Average geopotential height and (b) its anomaly (contour, unit: dagpm) at 500 hPa in the Northern Hemisphere in June 2025 |

在热带副热带地区,副高呈带状分布,强度较常年同期偏强。副高平均脊线位于22°N附近,588 dagpm特征高度线西界位于115°E左右,较常年同期偏西、偏北,导致6月强降水带主要位于云贵至长江中下游沿江地区,位置较常年同期偏西、偏北,而江南中南部地区降水量偏少,气温偏高。

3.2 环流演变与我国天气图 5a~5c分别给出了6月上旬、中旬、下旬亚欧大陆500 hPa平均位势高度场。

|

图 5 2025年6月(a)上旬、(b)中旬、(c)下旬500 hPa平均位势高度场(等值线,单位:dagpm) Fig. 5 Average geopotential height (contour, unit: dagpm) at 500 hPa in the (a) first, (b) second and (c) third dekads of June 2025 |

上旬(图 5a),亚欧大陆中高纬地区500 hPa环流呈现“两槽两脊”型,其中在西西伯利亚平原至贝加尔湖以南地区为较强的高压脊,我国东北地区至华东地区为低压槽控制。受该高压脊和低层暖平流影响,西北地区、华北、黄淮等地出现高温天气,其中,新疆吐鲁番盆地及河北中南部、河南北部等地部分地区最高气温超过40℃,旬平均气温也较常年同期偏高2~4℃。旬内东北冷涡活动频繁,东北地区多阵性降水,华北、黄淮等地出现强对流天气。同时,副高强度偏强,位置较常年同期显著偏西(图略),受冷涡后部南下的弱冷空气和副高边缘西南暖湿气流共同影响(覃皓等,2024),旬后期,江淮、江南、华南等地先后出现强降水天气。

中旬(图 5b),亚欧大陆中高纬度地区环流呈现多波动型,其中主要影响我国的平均槽脊位置与上旬基本一致,但强度明显增强;分析逐日环流演变(图略)可见,旬前期蒙古冷涡中心偏西、偏南,影响范围更大,相应地高温、强对流和强降水天气的范围、强度均较上旬增大,新疆、西北地区东部、西南地区东部、华北中南部、黄淮、江淮、江南北部等地出现大范围高温天气,平均气温较常年同期偏高2~4℃,西北地区东部、华北、黄淮等地出现两次强对流天气,淮河以北地区降水量明显偏多。此外,相较于上旬,副高位置略有北抬,强度略有加强,在副高南侧生成1号台风“蝴蝶”,分别于13日夜间和14日中午先后登陆海南岛和广东西南部沿海。受台风和西南季风影响,11—15日华南、江南等地出现强降水;受低涡切变线及“蝴蝶”远距离水汽输送的影响,北京、河北东北部、内蒙古东南部等地也出现大到暴雨,局地大暴雨。旬后期,受副高外围强盛的西南暖湿气流与北方弱冷空气共同影响,黄淮、江淮、江汉、江南北部及贵州、广西等地先后出现强降水,湖北、湖南、贵州、广西等局地降水持续时间长、累计降水量大,导致次生灾害。

下旬(图 5c),亚欧大陆中高纬度地区环流呈现“两槽一脊”型,两槽分别位于欧洲东部和亚洲东北部,巴尔喀什湖至贝加尔湖附近为宽广的高压脊,该高压脊位置较中旬明显东移,我国内蒙古东部和东北地区受该系统影响,出现历史少见的高温天气,平均气温亦较常年同期显著偏高。由图 5c还可以看出,我国西北地区东部至西南地区东部旬平均高度场表现为明显低槽,逐日环流演变显示低槽、低涡系统活动频繁,导致上述地区旬降水量较常年同期明显偏多(图略)。下旬后期,副高西伸北抬,西脊点越过110°E,江南地区出现高温天气。

4 主要降水过程6月,我国共出现6次暴雨过程(表 1),上旬后期开始强降水过程频繁,暴雨主要出现在黄淮、江汉、江淮、江南北部和西部、华南及西南地区等地。其中,11—15日,受今年首个登陆台风“蝴蝶”和西南季风共同影响,江南、华南等地出现强降水;17—23日,受高空槽、低涡切变线和低空急流等系统影响,贵州、广西至江南西部和北部、江汉、江淮、黄淮等地出现入汛以来最强的降水过程。下文将分别对这两次过程进行分析。

|

|

表 1 2025年6月主要降水过程 Table 1 Major precipitation events in June 2025 |

2025年1号台风“蝴蝶”于6月11日08:00在南海中西部海面生成,随后向西偏北方向移动,强度缓慢增强;先后于13日23:00前后和14日12:30前后分别在海南省东方市和广东省雷州市西部沿海登陆,登陆时强度均为强热带风暴级。

受“蝴蝶”和西南季风等系统共同影响,11日08:00至16日08:00,江南中部和东部、华南大部等地出现大范围强降水,其中浙江、安徽南部、广东中西部、广西东部、湖南东南部、海南岛等地累计降水量超过100 mm,部分地区超过200 mm(表 1,图 6a),有5个国家站日降水量突破月极值,1个站突破历史极值。

|

图 6 2025年6月(a)11日08:00至16日08:00, (b)11日08:00至13日08:00, (c)13日08:00至15日08:00, (d)15日08:00至16日08:00累计降水量分布(填色)和台风路径(点线) Fig. 6 Distribution of accumulated precipitation (colored) and typhoon tracks (dotted line) from (a) 08:00 BT 11 to 08:00 BT 16, (b) 08:00 BT 11 to 08:00 BT 13, (c) 08:00 BT 13 to 08:00 BT 15 and (d) 08:00 BT 15 to 08:00 BT 16 June 2025 |

根据台风及强降水演变特征,将此次过程划分为三个阶段,即首次登陆前(11日至12日夜间)、两次登陆前后(13—14日)以及登陆后与西风槽结合阶段(15日)。

第一阶段,“蝴蝶”在其东侧强大的带状副高引导下向偏西方向移动,强度缓慢加强。由图 7a可见,此时“蝴蝶”环流比较完整,850 hPa强风速带位于其南侧并与西南季风气流相接,为台风的维持提供了充沛的水汽条件,江南、华南等地整层可降水量达50 mm以上。此时台风环流中心距离我国陆地较远,强降水主要由外围螺旋云系造成(吴德平等,2024),广西东部、广东、海南岛中东部等地出现较大范围的分散性强降水,呈现明显的局地性特征(图 6b)。在副高西南侧边缘、巴士海峡有热带扰动活动,其东侧偏东南急流强度达20 m·s-1以上(图 7a),携带大量的水汽在浙闽沿海产生持续性强降水,上述地区累计降水量一般有50 mm,局地达150 mm以上(图 6b)。

|

图 7 2025年6月(a)12日20:00,(b)13日20:00,(c)15日08:00 500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)、850 hPa风场(风羽)和整层可降水量(填色) 注:红色标记表示台风中心位置,“D”表示850 hPa低涡中心,红线表示850 hPa切变线,下同。 Fig. 7 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm), 850 hPa wind field (barb) and vertically integrated precipitable water (colored) at (a) 20:00 BT 12, (b) 20:00 BT 13 and (c) 08:00 BT 15 June 2025 |

第二阶段(图 7b),“蝴蝶”靠近并登陆海南岛,且增强至台风强度,其外围850 hPa偏东和偏南风增大至28 m·s-1以上,水汽条件也进一步改善。强盛的低空急流及其在五指山前的强迫抬升作用使得海南岛东南部至西部的降水显著增强(黄小彦等,2020),并形成“列车效应”,多地出现短时强降水,最大小时降水量达60 mm以上。同时在台风中心北侧仍有螺旋雨带自南向北发展,并表现出日间增强、夜间减弱的特征。当“蝴蝶”二次登陆雷州半岛并沿两广交界处北上后,强降水主要位于其环流中心及南侧。在此期间,海南西南部、广西东南部和广东西部和中部出现大范围大暴雨,海南三亚、广西玉林、广东茂名等局地受地形影响出现特大暴雨(图 6c),引发严重次生灾害。此阶段为台风强降水的主要影响阶段,强降水主要集中在台风本体附近,局地受地形等因素影响降水量极大(华雯丽和张芳华,2023;Dong et al,2010;杨舒楠和端义宏,2020)。

第三阶段(图 7c),“蝴蝶”北上后受副高外围西南急流引导向东北方向快速移动,强度减弱;蒙古低涡东移南下,其底部高空槽和切变线逐渐与台风减弱后的低压环流结合,冷暖空气交汇产生锋生作用,使得江南东部低空急流和辐合进一步增强,整层可降水量达65 mm以上,浙江、江西、福建等地出现暴雨、局地大暴雨(图 6d)。由于系统移速较快,该阶段降水持续时间短,累计降水量不及前两个阶段。

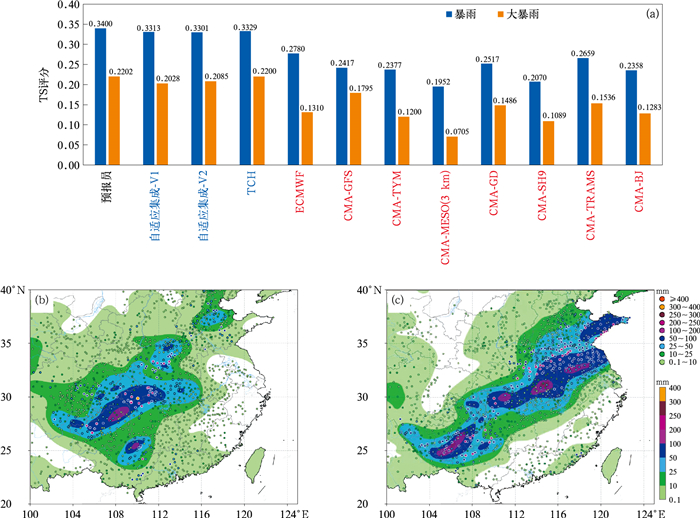

针对此次台风强降水过程,预报员在短期时效内做出了较为准确的预报,11—15日平均24 h暴雨预报TS评分为0.2882,较表现最好的模式(CMA-TYM)高出约6.2%,较表现最好的客观方法(TCH)高出约0.9%(图 8a),对13日海南岛南部、14日广西东南部等地的特大暴雨中心均做出准确预报,但14—15日的暴雨和大暴雨范围预报偏大,可见控制强降水空报也是台风暴雨预报中需关注的环节(图 8b)。进一步对比发现(图略),主客观预报对于台风本体降水预报效果较好,但对台风螺旋雨带上的分散性强降水、内陆局地地形增幅导致的极端强降水精细预报能力还有较大提升空间。此外,台风靠近内陆及登陆之后的发展演变对强降水预报尤其是中期预报有重要的影响(黄燕燕等,2023),而台风与副高、西南季风等系统的相互作用,以及近海海面、海岸线的影响等,都使得台风路径和强度精细化预报面临很大挑战。

|

图 8 2025年6月(a)11—15日平均24 h暴雨预报TS评分, (b)14日08:00至15日08:00累计降水量实况(圆点)和24 h时效主观预报(填色) 注:图a横坐标蓝色字代表客观方法,红色字代表数值模式,下同。 Fig. 8 (a) Averaged 24 h TS scores for torrential rain forecasts from 11 to 15, (b) accumulated precipitation observation (dot) and subjective forecast with 24 h lead time (colored) from 08:00 BT 14 to 08:00 BT 15 June 2025 |

2025年我国梅雨进程总体偏早,江南和长江中下游地区均于6月7日入梅,分别较常年偏早2 d和7 d;江淮于6月19日入梅,较常年偏早4 d;长江下游地区降水量较常年明显偏多。其中,6月17—23日,我国南方地区出现入梅以来最强降水过程,影响范围广、持续时间长、降水强度大、极端性突出。下面重点分析其发展演变过程和预报难点。

从17日08:00至24日08:00全国降水量分布(图 9)可以看出,南方强降水带呈西南—东北走向,黄淮南部、江淮、江汉、江南西部和北部、华南、西南地区东南部和南部等地出现较大范围大暴雨,其中湖北西南部、湖南西北部、贵州东南部、广西北部等地有89个站出现特大暴雨。过程中有16个国家站日降水量突破月极值,4个站突破历史极值。据水利部统计,受强降水影响,湖南澧水全线超警,上游干流发生自1998年以来最大洪水;湖北沅江支流酉水发生自1958年以来最大洪水;澧水、沅江、柳江形成2025年第1号洪水。

|

图 9 2025年6月17日08:00至24日08:00累计降水量分布 Fig. 9 Distribution of accumulated precipitation from 08:00 BT 17 to 08:00 BT 24 June 2025 |

此次过程发生在副高与蒙古冷涡对峙,冷暖空气在我国南方地区持续交汇的环流背景下。

过程前期,副高呈东北—西南走向,其西北部边缘在广西、贵州、湖南等地有强盛的偏南急流发展。蒙古冷涡中心位于贝加尔湖以东,冷涡后部弱冷空气自西北地区东部南下,与副高边缘暖湿气流结合,在四川盆地诱发西南涡,在西南涡及切变线附近产生强降水。配合复杂地形作用,湖北鹤峰、宣恩,湖南龙山、桑植和石门以及重庆彭水等地出现特大暴雨。

19日(图 10),西南涡东侧暖切变线上有新的低涡环流生成,并随增强的西南急流向东北方向移动,形成自黔贵至鲁豫的辐合带(图 10a);850 hPa上假相当位温高值区也随之向东北方向扩展(图 10b),高能高湿大气受低涡切变线辐合抬升,配合200 hPa南亚高压脊线东北侧的辐散气流抽吸作用(图略),在湖北、河南、山东、安徽、江苏等地先后产生暴雨或大暴雨。西南涡位置稳定少动(图 10a),受其影响,贵州东南部、广西北部也出现大暴雨,局地特大暴雨。

|

图 10 2025年6月19日20:00(a)500 hPa位势高度(等值线,单位:dagpm)和850 hPa风场(风羽),(b)850 hPa假相当位温 Fig. 10 (a) 500 hPa geopotential height (contour, unit: dagpm) and 850 hPa wind field (barb), and (b) 850 hPa pseudo-equivalent potential temperature at 20:00 BT 19 June 2025 |

此后,500 hPa冷涡中心东移南下至我国东北地区,带动低空急流核及新生低涡东移入海,其后部江淮切变线南压,加之副高中心强度减弱,低空急流及伴随的水汽和能量条件也相应减弱,降水强度减小。但由于低层辐合、高层辐散的强动力场维持时间较长,贵州东南部、广西北部以及湖南北部、湖北东部、安徽中部、江苏中部等地仍产生了区域性大暴雨、局地特大暴雨。

从预报检验看,17—23日预报员平均24 h暴雨评分为0.3400,较表现最好的模式(ECMWF)高出约22.3%,较表现最好的客观方法(TCH)高出约2.1%;大暴雨评分为0.2202,较表现最好的模式(CMA-GFS)高出约22.7%,较表现最好的客观方法(TCH)高出约0.1%(图 11a)。具体来看, 主客观预报仍有不足,例如对18日湖北、湖南等地大暴雨和特大暴雨均出现漏报(图 11b),对19日低涡切变线系统快速发展过程中的雨带位置预报出现较大偏差(图 11c)。这主要是受在异常高温高湿的环境中叠加局地地形的影响,中尺度对流系统的发生发展规律更为复杂,而模式对低层风场、水汽或能量条件预报的些许偏差,都有可能导致降水落区和强度预报出现较大偏差;此外,即便是高分辨率的中尺度数值模式也很难准确模拟出对流系统的演变规律。此次过程中,预报员基于已有实况分析和预报检验,对后续强降水预报也做出了较好订正。未来需要继续发展基于多源观测资料的中尺度快速循环同化模式和中尺度集合预报系统,发展基于物理条件的人工智能强降水预报技术,以提高对极端强降水的预报能力。

|

图 11 2025年6月(a)17—23日平均24 h降水预报TS评分,(b)18日08:00至19日08:00、(c)19日08:00至20日08:00累计降水量实况(圆点)和24 h时效主观预报(填色) Fig. 11 (a) Averaged 24 h TS scores for precipitation forecasts from 17 to 23, (b, c) accumulated precipitation observation (dot) and subjective forecast with 24 h lead time (colored) from (b) 08:00 BT 18 to 08:00 BT 19 and (c) 08:00 BT 19 to 08:00 BT 20 June 2025 |

6月,全国平均高温日数3.3 d,较常年同期(1.7 d)偏多,为历史同期最多,其中,新疆、四川、上海、浙江等地高温日数位列历史同期第一位(国家气候中心,2025)。月内共有5次区域性高温过程影响我国(表 2)。新疆大部、华北、黄淮、四川盆地等地频繁出现高温天气,部分地区最高气温达40℃以上;江南、华南等地受降水影响,高温天气持续时间短、强度不大。

|

|

表 2 2025年6月主要高温天气过程 Table 2 Major high temperature events in June 2025 |

由图 4和图 5可知,月内我国北方地区受500 hPa平均高压脊控制。其中,21—25日,贝加尔湖附近的大陆高压脊强烈发展,缓慢东移,在其持续控制下,华北、黄淮及内蒙古东部、东北地区盛行下沉气流,天气晴到多云,干燥少雨;对应在850 hPa为强大的暖气团,暖中心强度达28℃以上。受辐射增温、下沉增温以及上游暖平流输送等作用的共同影响,上述地区白天气温快速升高,华北平原部分地区最高气温达40℃以上,而内蒙古东部、东北地区西部也出现了37℃以上的高温天气。

5.2 强对流天气6月共有5次强对流天气过程影响我国(表 3),其中13—15日的强对流天气过程影响范围广、持续时间长,为风雹降水混合型过程,造成甘肃、内蒙古、湖北等地3.8万人不同程度受灾,农作物受灾面积3800 hm2,直接经济损失近2400万元(国家气候中心,2025)。该过程发生在北方前期高温、南方有台风活动的天气背景下,关键影响系统是强烈发展并东移南下的蒙古冷涡。冷涡底部的深槽系统引导较强冷空气先后侵入我国西北、华北等地,造成显著的高低层温湿差异和垂直风切变,有利于上述地区出现大范围雷暴大风;而在低涡前部,受高空槽前及台风“蝴蝶”远距离水汽输送的影响,配合中东部地区高温高湿的不稳定条件,多地出现短时强降水,黄淮、江淮、江南北部等地部分地区最大小时雨强超过50 mm·h-1。

|

|

表 3 2025年6月主要强对流天气过程 Table 3 Major severe convective weather events in June 2025 |

6月,西北太平洋及南海生成2个台风,较常年同期(1.7个)略偏多。今年第1号台风“蝴蝶”于11日生成,较常年(3月25日)偏晚78 d,先后于13日和14日在海南省和广东省登陆,登陆时间较常年平均(6月27日)偏早14 d。“蝴蝶”路径复杂多变,呈抛物线状,强降水影响范围广。第2号台风“圣帕”于23日在西北太平洋洋面上生成后向偏北方向移动,强度维持热带风暴(18 m·s-1),对我国无影响。

6 结论和讨论2025年6月,北半球中高纬度环流呈多波型,西西伯利亚平原至我国西北地区受平均高压脊和高度场正距平控制,冷空气势力偏弱,全国平均气温偏高,华北、黄淮等地多高温天气;副高偏西、偏北、偏强,南方入梅偏早,强降水主要出现在西南地区、华南及长江中下游和黄淮等地,较常年同期位置偏北,长江中下游等地降水量明显偏多。月内出现6次暴雨过程、5次高温过程和5次强对流天气过程,多地出现极端天气。

对登陆台风暴雨和梅雨期暴雨个例的预报分析表明,台风近岸和登陆后的路径和强度预报对强降水预报有直接影响(钟水新等,2014),未来需要持续优化;而复杂地形下的中尺度强降水发生发展规律仍需更多的观测事实来验证(王坚红等, 2017),同时继续发展基于多源观测资料的中尺度快速循环同化模式和中尺度集合预报系统(肖明静等,2023;师雨豪等,2024)、发展基于物理条件的人工智能强降水预报技术,或是提高极端强降水预报能力的可行途径。

国家气候中心, 2025.2025年6月全国气候影响评价[EB/OL]. https://cmdp.ncc-cma.net/influ/moni_china.php. National Climate Centre, 2025. Assessment of climate impact over China in June 2025[EB/OL]. https://cmdp.ncc-cma.net/influ/moni_china.php(in Chinese).

|

华雯丽, 张芳华, 2023. 2023年9月大气环流和天气分析[J]. 气象, 49(12): 1553-1560. Hua W L, Zhang F H, 2023. Analysis of the September 2023 atmospheric circulation and weather[J]. Meteor Mon, 49(12): 1553-1560 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.110701

|

黄小彦, 孙继松, 刘文婷, 2020. 地形作用下低空急流的演变与强降水对流风暴系统的相互作用[J]. 气象学报, 78(4): 551-567. Huang X Y, Sun J S, Liu W T, 2020. The interaction between low-level jet evolution and severe convective rainstorms under topographic effect[J]. Acta Meteor Sin, 78(4): 551-567 (in Chinese).

|

黄燕燕, 蒙伟光, 冯业荣, 等, 2023. 华南登陆台风降水不对称性及持续性问题[J]. 气象, 49(4): 385-399. Huang Y Y, Meng W G, Feng Y R, et al, 2023. Problems in asymmetry and sustainability of landfalling typhoon precipitation over South China[J]. Meteor Mon, 49(4): 385-399 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2022.050501

|

覃皓, 范娇, 农孟松, 等, 2024. 广西初春双对流强降水带过程诊断分析[J]. 气象, 50(8): 917-928. Qin H, Fan J, Nong M S, et al, 2024. Diagnostic analysis of a process of double-convective heavy precipitation bands in Guangxi in early spring[J]. Meteor Mon, 50(8): 917-928 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.030801

|

师雨豪, 王昊亮, 刘玉宝, 2024. 联合同化闪电资料和地面常规观测资料对强对流天气预报的影响[J]. 气象, 50(10): 1231-1242. Shi Y H, Wang H L, Liu Y B, 2024. Impact of combined assimilation of lightning and conventional surface observations on the forecast of severe convective weather[J]. Meteor Mon, 50(10): 1231-1242 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2024.021701

|

王坚红, 杨艺亚, 苗春生, 等, 2017. 华南沿海暖区辐合线暴雨地形动力机制数值模拟研究[J]. 大气科学, 41(4): 784-796. Wang J H, Yang Y Y, Miao C S, et al, 2017. The numerical study of terrain dynamic influence on warm area heavy rainfall of convergence lines in South China Coast[J]. Chin J Atmos Sci, 41(4): 784-796 (in Chinese).

|

吴德平, 张琼雄, 钟谢非, 等, 2024. 相似台风"纳沙"和"海鸥"在雷州半岛产生的降雨差异及其可能机制研究[J]. 热带气象学报, 40(3): 397-410. Wu D P, Zhang Q X, Zhong X F, et al, 2024. Rainfall difference on Leizhou Peninsula between similar Typhoons Nesat and Kalmaegi and their possible mechanisms[J]. J Trop Meteor, 40(3): 397-410 (in Chinese).

|

肖明静, 吴炜, 刘诗军, 等, 2023. 多源观测数据逐半小时同化对一次区域持续性暴雨的敏感性试验[J]. 气象, 49(8): 915-931. Xiao M J, Wu W, Liu S J, et al, 2023. Sensitivity experiments of half-hourly assimilation of multi-source data in one regional persistent rainstorm process[J]. Meteor Mon, 49(8): 915-931 (in Chinese). DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2023.060401

|

杨舒楠, 端义宏, 2020. 台风温比亚(1818)降水及环境场极端性分析[J]. 应用气象学报, 31(3): 290-302. Yang S N, Duan Y H, 2020. Extremity analysis on the precipitation and environmental field of Typhoon Rumbia in 2018[J]. J Appl Meteor Sci, 31(3): 290-302 (in Chinese).

|

钟水新, 陈子通, 戴光丰, 等, 2014. 地形重力波拖曳参数化对热带气旋强度和路径预报影响的研究[J]. 大气科学, 38(2): 273-284. Zhong S X, Chen Z T, Dai G F, et al, 2014. Impacts of orographic gravity wave drag parameterization on typhoon intensity and path forecasting[J]. Chin J Atmos Sci, 38(2): 273-284 (in Chinese).

|

Dong M Y, Chen L S, Li Y, et al, 2010. Rainfall reinforcement associated with landfalling tropical cyclones[J]. J Atmos Sci, 67: 3541-3558. DOI:10.1175/2010JAS3268.1

|

2025, Vol. 51

2025, Vol. 51